渡口

六歲那年舉家搬往士林,早期叫後港墘,河堤旁的三腳渡曾是台北最後的碼頭,早年作為劍潭、社子及大龍峒三地往返的對渡碼頭,全盛時期漁船達數百隻,後因工廠廢水污染,水源漸漸消失,被生長在腐質泥水的紅蟲取代。

紅蟲即土蚯蚓,是養鴨及養殖鰻魚的飼料,三腳渡一度成為全台紅蟲的供應中心,直到基隆河污染程度日趨嚴重,連紅蟲都棄之而去。

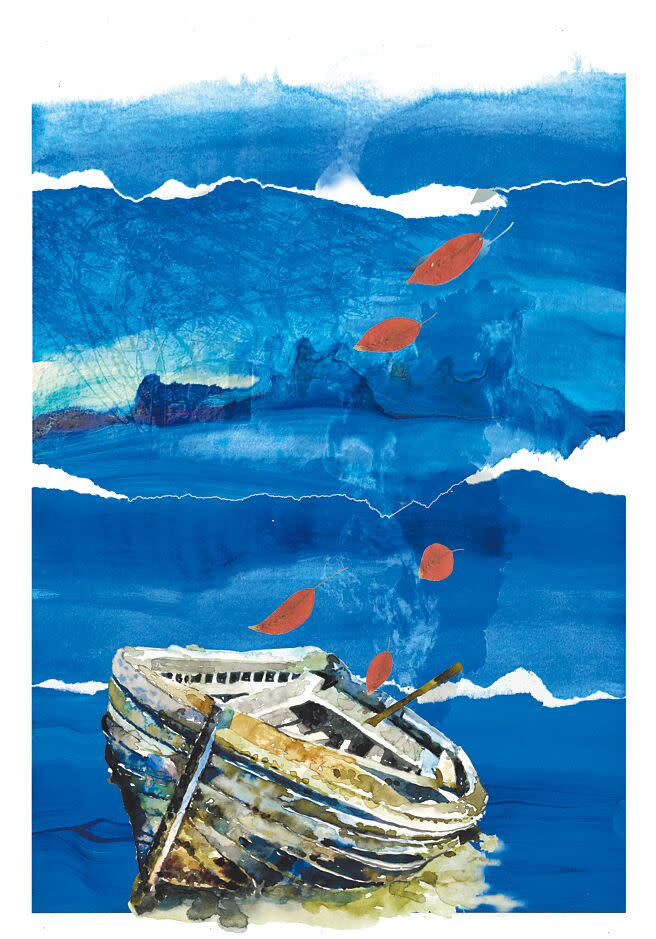

我未見過三腳渡的繁盛景況,搬去時船隻已寥寥無幾。雖是台北最後渡口,但對生活在封閉眷村的孩子而言,那裡的日漸荒涼卻顯得海闊天空。長堤斜坡上的大片雜草是天然滑草場,只要去雜貨店要幾只空紙箱,拆開攤平乘坐其上,御風奔馳的快感比跳橡皮圈玩躲貓貓新鮮趣味。夕陽下山時河岸邊的蘆葦泛著淡淡金光迎風搖曳,三兩船隻在水面悠悠晃蕩,催眠般地令人打盹。直到烤肉香自不遠處的夾竹桃林撲鼻而來,氣味成了報時鐘,提醒我們黑夜將至,大夥兒各自不捨散去。

紅色夾竹桃外表粉艷極為討喜,但我們從不敢太靠近。剛搬去時即被大人們告誡該植物有毒,它們長在堤防斜坡成為視野上與烤肉店的分界點。烤肉店門前倒掛白色塑膠桶,桶上用紅漆大氣刷上一個「香」字,每到黃昏總炊煙裊裊卻罕見人跡。有時見不明物體懸掛林間樹上,某回玩伴打賭前往細看才驚覺不明物是貓屍,後來方知台灣民間「貓死吊樹頭」習俗,聞到的香味是否與貓有關則眾說紛紜,只是日後經過該處大夥皆狂奔速離。

上小學後,進入一個嶄新的學習環境。母親亦然,她像出籠般的鳥雀躍自在。搬來新住所結交的鄰居朋友,清一色跟她講熟悉的母語──台語,教她打四色牌,那時父親在外縣市上班,常因公務加班留守。

父親不在時家裡就特別熱鬧。四色牌不像眷村三五步就聽得見的麻將搓洗聲,它靜悄悄被丟擲於桌上,無聲的像空氣裡瀰漫的煙味。晚餐時附近店家「老廣」會親自提著厚重的木製餐盒過來,餐蓋一掀飯菜還冒著蒸騰熱氣,約莫八點他會再來一回把餐盤收走。母親省事,最多到廚房切點水果或燒開水沖茶,翁叔叔總跟隨其後協助。

翁叔叔不只打牌時來家裡,偶逢假日父親加班時也會開車帶我們出遊,進家門前母親總嚴肅地將食指往脣上一擺。不可說。後來父親從鄰居口中得知,驚覺家中幾乎成了賭場大發雷霆。家中不再有人出入,翁叔叔不來,老廣的港式飯菜香也從此絕跡。

那年颱風來襲,河水倒灌,淹沒了渡船頭,鄰居男孩抓魚落水,兩天後被打撈起屍體已腫脹發紫。從此小孩被禁止去河堤玩耍,上下課也改道從學校後門的小徑回家。小徑有養火雞人家,我們學火雞咯咯叫,牠們被逗弄不爽就一逕追著人跑,一來一往成為我們的新遊戲,直到翁叔叔出現。他帶點心給我同時要我將一只小小火柴盒交給母親,火柴盒裡沒有火柴,摺疊在裡面的是情書,工整的字跡寫滿思念。我將火柴盒緊緊握在手裡,回家後避開做功課的兄姊,交給正在廚房炒菜的母親,開始了遞送員的日子。

母親接到火柴盒的隔日,總會提前將晚餐配料備好,黃昏時分前往河堤,在父親進門前適時抵家做飯。偶爾邊炒菜邊哼哼唱唱:港邊惜別春花夢露星夜的離別……再悲情的曲調都被她唱得輕快飛揚。反倒是心虛的我每回晚餐後陪父親散步成了煎熬。越近河堤越是怔忡。我選擇抓著父親的衣角替代牽手,因為害怕掌心止不住的汗水,會洩密般流向父親的手。直到火柴盒如寄居蟹般在我書包隆起一座小丘。選擇某日放學時刻,避開同學獨自到堤防渡口,一股腦兒全數倒進河裡。火柴盒慢悠悠在水面上漂浮,漸行漸遠漸消逝。

消逝的,還有母親的笑容。母親見我幾次堅定搖頭便不再多問。日子如常地走,小徑的火雞仍是咯咯跑跳,而那之後我沒再見過翁叔叔。

三腳渡河水悠悠,載走了我懵懂的童年往事及不能說的祕密,也載來了許多落難神明。八零年代台灣盛行「大家樂」,許多神明因預言不準,慘遭遺棄在基隆河域任其漂流。神像被撈起時多半殘破不堪,善心漁人將其修復,安置在碼頭附近的天德宮,成了落難神明收容所。由於堤防一帶屬於行水區,天德宮乃違規建物,為了躲避稽查,宮廟人員在底座四腳裝設輪子,以便取締時可隨時落跑。多年後又為避水患,民間集資裝了升降梯,成了另類裝置藝術。

母親沒落跑,她與賭債一起留下來給這個家。那幾年流行魔術方塊外銷,家中儼然成為一個小型加工廠。一家六口從最年幼的弟弟開始零件組裝,我鎖上第一道螺絲再pass給姊姊哥哥母親,到父親手裡時方塊已是成品。我不記得那時的辛苦,但一家圍坐客廳茶几做手工的畫面卻常在我記憶裡帶著暖意遊走。

父母親離婚收場是很多年後的事,那是在父親公職退休前,兩岸開放探親後。

印象中也是父女倆最後一次去河堤散步。父親聊著他返鄉經歷,與親友再會的喜悅,去爺爺奶奶墳上祭拜時的哀痛,慢慢帶出與前妻重逢的經過。大媽終身未改嫁,尤其在父親隨部隊來台灣後生死未卜;爺爺奶奶臥病那幾年辛苦奉侍,一肩擔起家計並照顧父親年幼的五弟妹。父親自覺虧欠她太多有意補償。但礙於法令,必須先跟母親離異,大媽才能名正言順來台灣。當然,該給母親的「實質補償」父親也會盡力而為。一趟河堤心事讓我成了說客。

那時母親已篤信佛教,聽我說完,手中仍撥念著佛珠搖頭說相欠債阿彌陀佛。她不置可否的態度讓我提筆寫信給遠在異國進修的兄姊,訴說父親的處境與掙扎,這是大時代的悲歌是命運的操弄。從小在父母爭執打鬧中成長的我們,覺得他們能將一場歹戲拖到我們能消受及體諒的年齡已是謝天謝地。

母親晚年洗腎,感染機率增多住院頻繁。推著輪椅我們把父親帶去探望母親,兩老多年未見,無法料想會是何種情形。「你好不好?」「好。」再如念台詞般輕輕交換一遍。臨走前父親在長廊說:「我對不起你媽。」做為重逢的句點,我轉頭撇見廊外夜幕緩緩降下。

夜藏不住的是當年父親對我們說的謊言,我們喊了多年的大媽,初見面時老夫少妻的形象已昭然若揭。開放探親後父親風光返鄉,眾親友列隊歡迎熱情以待,姑媽們聽聞父親有意找伴在家鄉頤養天年,個個熱情推薦口袋人選,像選嬪妃似地阿姨雀屏中選。烽火歲月的堅貞情誼之說,是父親的權宜之計,只有母親的成全是真。

住院的冗長時日,母親沉睡時寂靜在空白牆面上四處回彈。醒時我就從YouTube點老歌給她解悶,畢竟她的青春回憶都住在那裡。有回剛好點到美黛,小小螢幕上,美黛穿著繡花綢緞布底,領口綴有精緻盤扣的旗袍,風姿婉約。我問母親穿旗袍的感覺,她輕挪一下躺在脖子上的鼻胃管說:「比這個還難受,喘不過氣。」回憶起在眷村那幾年總不愛穿。它像一種識別,提醒自己與「眾」不同,村子太太們鮮少有人找她打麻將或主動串門子。甚至某家媽媽交代小孩,看到哪幾戶媽媽不用打招呼。因為他們是「嫁過來村子的外人」。省籍意識劃下的楚河漢界,讓幾位台灣媽媽覺得自己總身處邊緣。

母親說父親嫌她書唸不多又是鄉下姑娘總不愛帶她出門。年少離鄉到部隊,父親靠私塾歲月打下根基,部隊因文盲居多,思鄉報平安的家書,甚至公文代擬,都給了他舞文弄墨的施展機會,仕途比一般人順遂。母親說生性風流的父親換女友的速度都是配合她的生產節奏。那為什麼要嫁爸爸還為他連生六個孩子?後悔有什麼用,再把你們塞回去嗎?說完母親笑了。

母親告別式結束我送父親回住所,臨走前他不忘叮嚀,妳媽出院時記得跟我講一聲:「我好接她回家去。」我不知道父親指的家是落在記憶裡的哪個方位。

屬於父母生命中起承轉合戲劇般上演的人生,不管角色好壞,是非對錯,都隨著母親離世及父親的失智落幕。

雨後的黃昏,河堤空無一人。重返渡口,天德宮在夜空下靜靜矗立。今夕何夕?落難神明不知幾歲了,往事如煙散去,河堤的流水平靜無波。(本文係2022新北文學獎散文優等獎作品)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞