「少年安置機構性侵案」彈劾風暴,法院和政府為何一再漏接?

文/曹馥年

今(2018)年7月16日,監委無異議通過彈劾5名南投縣政府社會及勞動處官員、3名地方法院少年保護官,創國內少保官遭彈劾首例;8月13日,監委召開記者會,說明已通過糾正南投縣政府、衛生福利部、法務部及彰化縣政府違失。不到一個月兩度糾舉、督促,是因為國內唯一純粹收容司法案件安置少年的「Z機構」,長期違法超收、被控暴力管教、3年來發生21起性侵案件。

為什麼15年來,法界會把孩子裁往Z機構安置?又為什麼這個彈劾讓司法界一片譁然?「司法少年」的安置出了狀況,孩子們能往哪去?

2016年底,15歲的A少年被學校老師發現罹患性病,進而追出他一年多前在南投縣Z機構安置時,遭其他院生性侵。2018年7月,我們來到因彈劾案再度成為風暴中心的Z機構。少年們的宿舍在3樓,窗外是炎夏藍天與連綿山景,空蕩蕩的房間各有桌椅與兩張上下舖,床板一塵不染,似乎有人整理過。鐵櫃半開,上頭貼著少年的姓名標籤,彷彿他們只是回去過暑假,開學就要回來。

白牆上貼著許多色彩繽紛的壁貼。這間機構在前年的機構評鑑中被評為丁等,評委的建議之一,是認為宿舍氣氛太冰冷,該有些溫度。機構負責人與被院生稱作「師母」的太太,遂買了壁貼給孩子裝飾房間。

這所立案19床、最高紀錄收容到106床的機構,曾收容台灣近半數的司法安置少年(每年約有250位司法少年收容在安置機構);他們分別被安置在鎮上一處機構自購且立案的住所,以及4處租賃卻未立案之處。

2016年中,Z機構超收、院內性侵事件接連爆發,南投縣政府對這間機構進行超收列管,降低院內收容人數。到2017年6月,院內安置少年全數被少年保護官帶回,現在租賃的4處均已退租,只留下我們眼前這棟5層樓的立案處所。久無人居的宿舍,壁貼已失去黏性,一片樹屋已快從牆上掉下來,背景的星星顆顆脫落。

最後一個離開的少年

阿豪是這間機構最後一個離開的少年,他早在事發前就結案,自願繼續住在機構把高職念完。機構也轉請同宗教組織的基金會讓阿豪繼續免費居住,由南投縣政府社工定期追蹤。

受訪前幾天,阿豪才剛滿18歲,身材魁梧,一張圓臉仍帶稚氣。他父親是臨時工,跟小孩各過各的,阿豪國中開始結交幫派朋友,某次他兄弟挨打,他找來30人跟對方輸贏,吃下一條傷害罪,隨後又因偷竊被移送少年法庭,3年多前被法官裁定安置到Z機構。

他在我右邊坐下,背部向右斜靠著椅背,彷彿試圖再跟我們保持一點距離。

「一開始不適應機構,但跟著負責人和師母久了就會有規矩。我覺得這裡的生活很好,現在畢業了,每天自己起床,做完打掃就去上班,晚上回來洗完澡就睡覺。」

2017年3月,Z機構的院內性侵事件見諸媒體,監委主動申請調查,耗時年餘,發現機構不僅發生院內性侵,捲入其中的少年,還指控遭機構人員掌摑、打腳底等暴力管教,逃離機構被抓回,又慘遭痛毆,甚至打到牙齒斷裂。

問阿豪對這番指控有什麼想法,他停頓幾秒,「就是他們⋯⋯呃⋯⋯他們有的很皮,或不聽老師的勸告這樣。」

「那你覺得這種情況是?」

阿豪支吾,負責人接口:「管教。」阿豪鬆一口氣似地點頭:「對,管教。」

負責人與師母補充:「在《少事法》上,安置機構人員是少年替代性的父母,我們負擔他的權利義務,依《民法》也有懲戒權。但孩子怎麼看(懲戒權)這件事,有他們的角度。」

「以前還有法官託少保官拿棍子來給我們管孩子!」師母說。

「那你們有用這根棍子嗎?」

「當然沒有!」師母強調:「當然沒有!我只是告訴你,有時孩子去霸凌別人,把人打傷、牙打掉,打兩下手心不行嗎?這個管教是錯的嗎?」

最近縣府的社工向阿豪提供租屋補貼方案,為阿豪在鎮上找其他租屋處。但他不想搬,他說:「因為這邊生活比較規律,像個家,搬出去就沒有伴」。

問他有沒有話想對負責人夫妻說?他有些不好意思地笑了:「謝謝他們當時沒放棄我。」

為什麼法院一直送孩子往Z機構?

阿豪對機構的看法,與嚴厲的監察案彈劾以及南投縣府裁罰形成極大反差。

今年5月,南投縣政府依違反《兒童及少年權益保障法》第83條第1款「虐待或妨害兒童及少年身心健康」情節嚴重,罰鍰並勒令Z機構停業至明(2019)年5月。

「雖然被彈劾的是公務員和少年保護官,中槍的還是我們!」談起停業處分和彈劾,師母抬高音量:「現在的氛圍,就是我們是一間很爛的機構,是因為主管機關沒有管好我們,他們才要被彈劾。這根本在抹煞我們15年來的服務!如果我們那麼糟糕,為何法院要一直送孩子來安置?若其他機構空床位很多,為何不送到其他地方去?為何孩子離開機構後會回來看我們、寫感謝信給我們?為何我們投入這麼多人力金錢,政府沒設法協助、發獎金補助,還來罰錢?」

坐在長桌另一頭的負責人與師母,年約半百,穿著宗教組織的同款制服。師母音調急促,語氣高亢;她的先生,也是Z機構的負責人則是字斟句酌,有種刻意壓抑的冷靜,但兩人胸口滿溢的憋屈,都像要從熨燙筆挺的襯衫中迸出來。

這對夫妻在921大地震後,隨服務的宗教及慈善公益組織來到南投協助重建,發現許多少年在地震中失親,因乏人照顧衍生行為問題。他們的組織是在世界各地從事戒癮、協助性工作者等艱困社會服務,夫妻則有心協助誤入歧途的孩子,當時剛好法院尋找民間機構協助少年司法安置,因此夫妻所屬的組織在2002年於南投成立Z機構,與法院合作安置司法少年。

師母強調,司法安置的孩子常遭學校或社區排斥,但機構15年來與學校、社區合作良好,孩子正常上學、打工,機構也會協助少年找工作自立。調保官、家長、法官都來看過環境,絲毫不覺有問題。

2017年3月,媒體揭露Z機構的性侵案,監院介入調查。一片罵聲中,多名法官、調保官卻致電負責人夫婦,或親自跑到南投,感謝他們多年來對非行少年的協助。

士林地方法院少年法庭法官姜麗香,2017年以Z機構為例撰寫報告,闡述司法安置機構的立案、經營、評鑑困境。附件裡,有許多少年們在2000~2016年間寫給機構的親筆感謝信,甚至有和Z機構少年一起接受感化教育的孩子寫信給負責人,請求讓他在離開少年輔育院後,可以到Z機構接受照顧。

姜麗香接受專訪時說,她曾安置多名孩子到負責人的機構,但與負責人夫婦沒私交,「我在意的,是孩子們未來還有哪些地方可以安置?孩子進機構,不會馬上變好,當孩子犯錯,機構正焦頭爛額解決,大家卻對機構大加撻伐,往後法院的孩子,還有誰願意收?」

她沉重表示:「對彈劾結果,我只有一句話:哀莫大於心死。」

幾位少保官不平地說,這一下彈劾,是彈在所有少保官身上。若連這些認真的少保官都被彈劾,未來幾年大概沒幾位調保官敢建議安置,少輔院應該會塞車。

主責此案的監委王美玉聽到法界的批評,沉默一會後說:「(如果是這樣),我會覺得很傷心。」

她表示,少年法庭是專業法庭,政府花很多力氣培養少年庭的法官與調保官,大家一定是有熱情,才會在現在這個崗位,民間團體也花了很多心力幫助孩子。「這是針對單一個案究責,不是要打壓大家士氣。」

被彈劾的南投縣政府社會及勞動處社工及婦幼科科長王基祥,則只有一句話:「我們努力把事情做好,也會繼續做該做的事。」

一間在司法界風評極佳的機構、幾位自認已盡全力的公務員、設法為非行少年找機會的少年法庭法官與調保官、耗時年餘查案想還被害少年公道的監委。他們都出自善意想為孩子好,為何最後會挫敗地如此精疲力盡?

一切要從21年前說起。

安置輔導結構出問題

少年犯罪問題,往往與原生家庭脫不了關係。在1997年《少年事件處理法》(簡稱《少事法》)修法前,若遇到觸犯微罪、家庭功能破碎的孩子,部分法官會選擇裁定保護管束,並依《少事法》規定,將少年責付給少年近親或其他適當人選。若實在找不到人,法官、觀護人會運用個人資源,連結適當民間福利及教養機構、慈善團體,為孩子找個能暫時遮風避雨的庇護所。這些民間機構有些已立案,有些沒立案,共通點都熱心想幫孩子,也未必收費。不過,這些安置管道,都是基於司法人員與民間機構之間的私下協調。

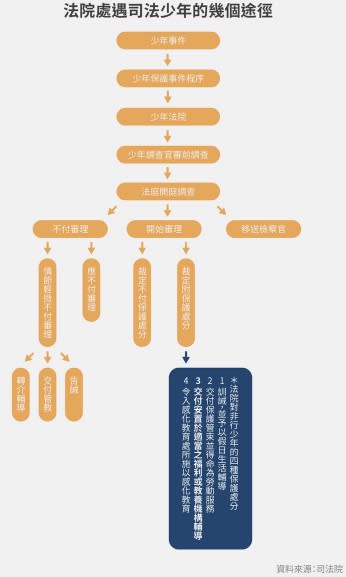

1997年《少事法》修法,採行「轉向」(diversion)措施,帶入更濃厚的保護主義、福利色彩,並將「安置輔導處分」納入法院對非行少年的4種保護處分之一。若少年家庭功能不佳,犯行不至送感化教育,就會在少年調查官調查評估、確認機構有床位、徵詢少年與家長意願後,由少年法院將少年裁定安置輔導,並責由少年保護官聯繫機構入住執行。安置時間從2個月到2年,得延長一次,最長為4年,期間法院需編列每位少年每月2萬1000元的安置費用。

安置期間,機構須按月寄回少年的輔導紀錄,少保官也得隨時與機構保持聯繫。若孩子不適應或狀況連連,法院可以撤銷、變更安置輔導處分,將孩子送感化教育。

看似沒有漏洞的流程,卻出現一個結構上的大問題。

修法當時,司法院沒有設置自己的安置機構,而是將少年安置於社福教養機構內。而目前社福「安置業務」的主管機關,是行政體系的衛福部社會及家庭署(原內政部兒童局);而「安置機構」的主管機關,各縣市地方政府的社會局處有督導之責。

法院、社家署、縣府與安置機構之間,欠缺橫向協調的專責單位,更欠缺界定彼此關係的法律位階。安置機構裡主要收容行政體系社政安置的孩子;當司法體系有安置司法少年的需求,社福安置機構就算有床位,仍能以人力、資源不足等由,婉拒被司法少年入住。

法律與行政的未臻完備,造成法官「先找到床位才能下裁定」的實務困境。

「安置輔導的設計,我認為有違行政、司法分立的大原則,」曾任司法院少年及家事廳副廳長,現任台北地方法院法官蔡坤湖總結。

1997年修法推手之一的台灣大學法律學系教授李茂生指出,設計現行《少年事件處理法》時過於大意,以為當年的兒童局會訂定執行的法律,不料兒童局一開始就因沒有人力、財力拒絕合作。司法院不得已下自己出錢、找安置機構,不過司法院不是執行機關,根本沒有這個預算;法院編列的照顧成本不足,也會因欠缺經驗找到不合格的單位。且司法人員對機構沒有監督權,督導流於形式。

看得到、吃不到的空床位

根據社家署2018年第一季統計,全國可接受法院交付安置個案的機構計36家,床位共293床,仍有67個空床位。

一位調保官聽到這個數字,不以為然地笑起來,「床位根本看得到吃不到,有毒癮、性侵紀錄、心智障礙或超過17歲的孩子,機構覺得不好帶,收容意願很低。部分機構專收女少年,就算有床位,男少年也進不去。找床位的過程,我們常得用求的。」

她語帶無奈:「被拒絕是常態,我曾有位17歲輕度智能障礙、曾是性侵加害人的少年,從南到北被拒絕10次。他留在原本生活圈,犯罪行為停不下來,還是進了感化。」

她最後補上一句:「被拒絕到最後,有些機構還會問我:『妳怎麼不去找Z機構?』」

就社會觀感來看,機構願意接受受虐、父母無力撫養的孩子,募款資源易得,孩子照顧起來也比有非行行為的少年容易。到最後,願意收容非行少年的機構,絕大多數有宗教濟世色彩,且也僅提供有限床位。這些年來,只有Z機構願意全收司法安置少年。

在第一線司法人員口中,Z機構確實對在機構間流浪的「難置兒」有較大包容。台南地方法院少年法庭法官謝瑞龍記得,曾有位勒索同學錢財的少年,拖著腫脹、快撐破褲管的右腿出庭,原來少年長期苦於下肢淋巴水腫象腿症,相依為命的祖父卻沒錢幫他醫治。他連結社會局資源帶少年就醫,並為少年找安置機構,但淋巴水腫需手術才能根治,多數機構皆以無法提供醫療資源為由婉拒收容。最後Z機構接納少年,自籌金額不小的醫藥費,帶他到台北手術。少年病癒後不再自卑,以一技之長自力更生。

「Z機構碰到這種事⋯⋯唉,我只能搖頭嘆息,他們是有心想做事的,」謝瑞龍說。

看似充足的293個司法安置床位,實則永遠僧多粥少。與法院長期配合,大家口中「不挑案」、「把孩子帶得很有規矩」的Z機構,成為法官與調保官們的最後希望。

機構挑個案的考量倒也無可厚非。一位南部安置機構主任表示:「安置機構的情緒勞動極大,工作人員流動率高,尤其偏鄉機構根本有錢也請不到人,當然沒辦法硬收孩子。而且我們也會看和法院配合的狀況,有些少保官在孩子出事時根本聯絡不上,我們下次哪敢答應讓孩子來?」

固然有調保官下班就不接電話,但某些聯繫不上的調保官,可能正忙著處理其他孩子的案件。基於員額限制,人力有限,少調官、少保官的業務經常合併在同一人身上,每位調保官手中少說有60位甚至破百位的保護管束少年,除了日常輔導,還得擔任司法與行政間的橋梁,幫孩子找資源,若還得顧及往往安置在外縣市機構的孩子,時常分身乏術。

「我很討厭安置,第一機構很遠,第二若發生事情我無法立刻掌握。三件(安置)已是我極限,」一名北部的調保官說。

問題出在司法安置的第一線,但中央卻始終欠缺因應作為。這套安置機制運轉21年,所有問題沉痾,在Z機構被發現嚴重超收後連串爆發。更多內容請看報導者

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞