【借鏡南韓電影(上)】南韓如何成為奧斯卡新面孔?

奧斯卡第 93 屆頒獎典禮於今日舉行,南韓演員尹汝貞以電影《夢想之地》奪下最佳女配角,這是繼 1957 年日本演員梅木三吉後,睽違 63 年由亞洲演員獲得演技獎,更創下南韓演員首例;同時也是繼導演奉俊昊的《寄生上流》後,連續 2 年南韓電影工作者在奧斯卡獎獲獎。南韓電影如何站上國際?臺灣又可以如何借鏡?READr 與駐韓獨立記者楊虔豪合作,梳理南韓電影從手工業邁向高度產業化的歷程,此為上篇。

這篇報導想要告訴你的事:

南韓每人每年平均會看 4 部電影,愛看電影的程度是世界第一!從《寄生上流》橫掃奧斯卡,到第一位南韓演員拿下奧斯卡演技獎,南韓電影無論內銷、外銷成績都非常亮眼,背後是幾十年來產業界帶頭與好萊塢接軌、政府為基礎建設打底,以及韓民族的集體與從眾性交織而成。

「除非你能證明自己的風格能得奧斯卡,不然在南韓很難出頭。」南韓電影業高度商業化的結果,學者也擔心難以誕生「下一個奉俊昊」。

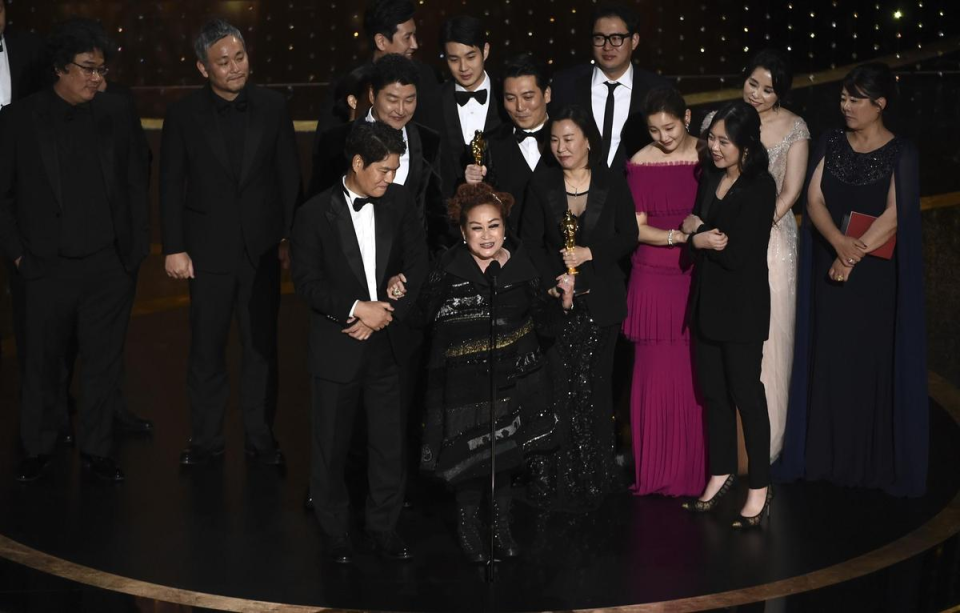

「這是我從未想過的事情,竟然成真了。」去年,南韓導演奉俊昊以《寄生上流》橫掃奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本與最佳國際電影 4 項大獎,也在最佳劇本獎公佈時,說自己終於寫出了「代表南韓的故事」。

「《寄生上流》得奧斯卡,其實我們都不會覺得很意外。」臺灣最大韓片代理商車庫娛樂創辦人張心望認為,南韓每年有計劃地推動有潛力得獎的電影,頒獎之前,包括政府與片商在內的背後團隊在美國住了好幾個月,努力讓參與投票的評審注意到這部電影。

張心望認為,南韓跟臺灣最不同的地方在於,「從政府到業界,南韓是把電影當作產業來看,而不是當藝術來看。」這個「產業」的邏輯遍及每一個細節,包括政府補助、民間投資、電影基礎建設。

臺灣的賣座電影長年由好萊塢電影盤據,近年榜單上卻出現了南韓電影這個新面孔。

南韓人愛看電影程度是世界第一

南韓擁有世界各國中最大的電影觀覽人群,每人年均觀看超過 4 部片。目前史上觀看人數最高的國片,是 2014 年的《鳴梁:怒海交鋒》(1761 萬),等於 10 位南韓人就至少有 3 人看過這部電影。即便電視收視逐漸式微,電影仍維持極大市場,觀眾人數破千萬,已成近年常態。

「當今電視和網路等媒體很多樣,卻還有這麼多人看電影,就是很特別的現象。」南韓最負盛名的影評——江南大學韓英文化內容學系教授姜由楨,對南韓「千萬觀客現象」如是評價道。

姜由楨進一步解釋:「從根本的國民情緒來看,南韓人認為電影是重要生活消遣方式,因此成為社會間對話的重要素材。南韓人是具同質性、且對流行事物相當敏感的民族,所以若最近有話題的電影,比起『你看就好,我不看』,會更強烈傾向於『那我也要親眼確認後,表達意見』。」

強烈的集體與從眾心態,使人們若不追隨,就無法跟上話題,導致自己與社群疏離。而南韓領先世界的網路建設與普及率,孕育出開放的網路社群留言互動文化,姜由楨認為,這讓人們很早就享有陳述意見的多樣管道,加上南韓電影本身具濃厚社會議題取向,更容易成為交流話題。

南韓人這番社會性格,成為撐起電影市場的重要力量,但電影史上首次「千萬觀客」現象,至 2003 年上映的《實尾島風雲》(康祐碩導演)才首次出現。實際上,為數眾多的觀客規模,是 20 多年來打造電影產銷環境後,慢慢「養」出來的。

企業帶頭與好萊塢接軌

1990 年代初期,靠《侏儸紀公園》席捲全球票房的美國導演史蒂芬‧史匹柏(Steven Allan Spielberg)與友人籌畫成立新的電影品牌「夢工廠」,正在物色投資人。

當時,熱衷電影的三星集團會長李健熙,顯露極大野心,提議單獨出資 10 億美元的天價,「三星或將入主夢工廠」的消息,一時甚囂塵上。

但這份提議並未被接受。實際上,史匹柏等人並不缺大型金主,比起要由單獨企業獨攬,他們更歡迎多人合作,發揮創造力,來發展夢工廠。

「當時李健熙心想:『我是世界第一企業三星的會長,跟你們攜手,你們得感謝我們才是。』結果被拒絕後,他幾乎就打算收掉電影事業。」影評出身、曾擔任各項影展評審的西京大學韓日文化藝術研究所研究員鄭智旭說道。

沒想到,在夢工廠拒絕李健熙後,又有另一家韓企姐弟找上來,他們是第一製糖公司(CJ)會長李孟熙的長女李美敬(現任副會長)與長男李在賢(現任會長)。其實 CJ 和被拒絕的三星系出同源,李孟熙正是三星會長李健熙的親哥哥,但兩家公司向夢工廠的提案卻完全不同。

CJ 姐弟投資的目的,「是希望能自己在南韓展開電影事業、獲得有系統的協助,所以想構築真誠且具創造性的夥伴關係。」財經記者出身的作家高成妍在《CJ 的想法》一書中如此強調。這本書也是目前為止,南韓少數追蹤探討 CJ 進軍影視業的書籍。

姐弟倆意識到好萊塢的成功,在於「產業化」。從規劃、投資、製片、行銷到上映,皆建立起專業分工及標準化流程,使電影規格化成為大眾娛樂的資本商品。同期的南韓,製作公司尋資困難,負責行銷並將電影推廣至戲院的發行商,角色不受重視,專業分工未有效建立,就像手工業,亟待系統化整合。

因此,CJ 姐弟投資夢工廠 3 億美元、成為第 2 大股東,但條件是,夢工廠得將電影事業的生產技術與管理方法,傳授給 CJ。

相較李健熙的財大氣粗,CJ 姐弟提案「攜手共創事業」的構想,打動史匹柏等人,讓 CJ 於1995年,破天荒拿下夢工廠除日本外的所有亞洲地區版權。

CJ 訂出「代理發行夢工廠電影」與「投資韓片」的雙頭並進策略。事實上,光是前者就能讓 CJ 財源滾滾,CJ 卻願意投資當時國片普遍被視為無法賺錢的國片,藉由代理發行的獲益來培育南韓電影。高成妍透露,這番決策存在「民族危機意識」。她寫道:「若不這樣做,結果將使南韓市場往後受外資和好萊塢片廠擺布,屆時連『讓韓片成為企業維生方法』的想像,都將如泡沫般四散。」

而從投資電影事業開始, CJ 就派員至夢工廠現場,考察學習電影技術與管理模式,做了 2 個對產業重要來說非常重要的改變:財務透明、專業分工。

政府支援金扶植出《屍速列車》延尚昊等多名導演

在 CJ 投資韓片並逐漸確立分工生產體系的同時,南韓政府也開始調整電影政策走向。軍事獨裁時期訂定限縮與管控製片事業經營的《電影法》,在民主化後,拿掉箝制性的內容,於 1995 年正式廢除,並由《電影振興法》(至今則整合為《文化產業振興基本法》)取而代之。

法律的變革,象徵從原本受政府限制的南韓電影產製,轉變為政府應給予輔導支援的對象,並於 1999 年交由「電影振興委員會」(下稱「影振委」)執行,負責給予韓片補助支援、興建電影拍攝場地、統計票房與從事市場調研等工作。

「比起商業電影,其實影振委對(非主流)藝術電影支援更多。」鄭智旭說道。「政府的間接支援項目林林總總,比如由國家興建拍片場地,並以更便宜的價格提供拍攝,讓製作團隊能節省製作費;另外,電影後製作業的相關設施,影振委也會提供。」

包括《共同警備區 JSA》與《原罪犯》等知名韓片,都是在影振委所興建、占地 3600 坪的南楊州綜合攝影所拍攝。此外,影振委旗下還有韓國電影學院,提供電影基礎認知與製作共兩年學程,培育非科班出身者的製片能力,協助進軍業界。去年以《寄生上流》獲奧斯卡獎的奉俊昊導演,就是此地出身。

「影振委的機能,與其說是『去培養電影業』,其實更扮演著鞏固產業基礎人力的角色。」姜由楨評價。她更一步提到:「《屍速列車》的延尚昊導演,早先就是接受影振委支援金,製作動畫起家,慢慢累積實力而出線。所以我認為,最初若沒去支援人才,電影產業是無法擴大走出去的。」

而政府歷來對電影的支援,除提供拍攝與製作便利外,也對申請並經過審核通過補助案的作品,提供數千到數億韓元不等(約新台幣數十到百萬元)的支援金。

締造電影商業成功 卻難有下個奉俊昊?

只是高度商業化、又以財閥獨佔的事業的南韓,仍存在著發展的隱憂。張心望就直言,相對台灣是個人風格出眾,南韓具個人風格的作品就比較少,「除非你能證明自己的風格能得奧斯卡,不然在南韓很難出頭,商業化的過程就是會犧牲掉這些。」

看完整報導:【借鏡南韓電影(上)】南韓如何成為奧斯卡新面孔?

(記者/楊虔豪、李又如;設計/曾立宇;封面照片提供/東方 IC)

更多 READr 讀+ 報導

【借鏡南韓電影(下)】輔導金之外,臺灣政府如何把「臺流」推向國際?

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞