小野田寬郎:在叢林裏藏了30年的二戰日本軍人

新電影《小野田:叢林萬夜》講述了備受爭議的二戰日本軍人小野田寬郎的傳奇故事,電影中的民族主義和假新聞主題到了現在更具現實意義。

1944年12月,在第二次世界大戰的最後幾個月,日本少尉小野田寬郎(Hiroo Onoda)駐扎在菲律賓的一個小島盧邦島(Lubang)。在小野田抵達後的幾周,美軍攻擊迫使日本士兵進入叢林——但與大多數戰友不同,小野田在島上隱藏了近30年。1959年,日本政府宣佈他已經陣亡,但實際上,他還活著——他堅信正在執行一項秘密任務,就是在皇軍回來之前控制該島。他一直深信戰爭從未結束。

1974年,當小野田回到日本時,受到了英雄般的歡迎——他是最後一個從戰爭中回國的日本士兵,不久之後,他的回憶錄出版,成為暢銷書。他的經歷被阿瑟·哈拉里(Arthur Harari)拍攝成的電影《小野田:叢林萬夜》(Onoda: 10,000 Nights in the Jungle)。該片於2021年在戛納電影節(Cannes Film Festival)首映,近日在英國上映,贏得了評論界的好評,也引發了爭議。德國電影導演維爾納·赫爾佐格(Werner Herzog)將於2022年6月出版以此故事改編的小說,澳大利亞籍菲律賓電影人米婭·斯圖爾特(Mia Stewart)將於2022年晚些時候完成同題材紀錄片。

小野田的故事顯然是一個吸引人的題材,但是,隨著戰爭、民族主義和「假新聞」的主題比以往任何時候都更具現實意義,他的故事仍然像近50年前他走出叢林時一樣引人入勝、備受爭議。

1942年,小野田被徵召入伍,在中野軍事學校(Nakano Military School)的二俁分校(Futamata)接受游擊戰鬥訓練。他的訓練與傳統的武士道「戰陣訓」(Senjinkun,日軍戰鬥手冊)並不符合,該手冊禁止日本戰鬥人員被俘虜,要求他們戰鬥到陣亡或自我犧牲殉國。但小野田在1944年底被派遣到盧邦時收到的命令是「絶不允許自殺」,這是他在1974年的回憶錄《不投降:我的三十年戰爭》(No Surrender: My Thirty-Year War)中寫下的。「在任何情況下,你都不能自願放棄自己的生命。」

小野田的任務是摧毀盧邦機場和港口的一個碼頭,以及摧毀任何試圖降落的敵機和機組人員。這個任務失敗了,當敵軍控制了小島,他和他的戰友撤退到叢林中。戰爭很快就結束了,但是1945年8月15日,小野田和其他三名戰友看到日本投降的傳單,他們認為是敵人的欺騙戰術,仍然躲在叢林中,在蛇蟲鼠蟻間,以香蕉皮、椰子和偷來的大米為食。他們不願因為饑餓而投降,認為這是敵人的伎倆。

日本搜索隊試圖尋找他們,但小野田認為他們是敵人的俘虜,被迫來誘降他們。他看到家庭成員的照片,也覺得是偽造的——小野田並不知道他的家鄉已經在重建了。1950-53年朝鮮戰爭期間,他聽到上空飛過的飛機聲音,認為是日本的反攻,而扔在島上的報紙被認為是「美國佬的宣傳」。小野田在他的回憶錄中寫道,早在1959年,他和他的同志小冢金七(Kinshichi Kozuka)「已經形成了太多的固定觀念,以至於無法理解任何不符合這些觀念的東西。」

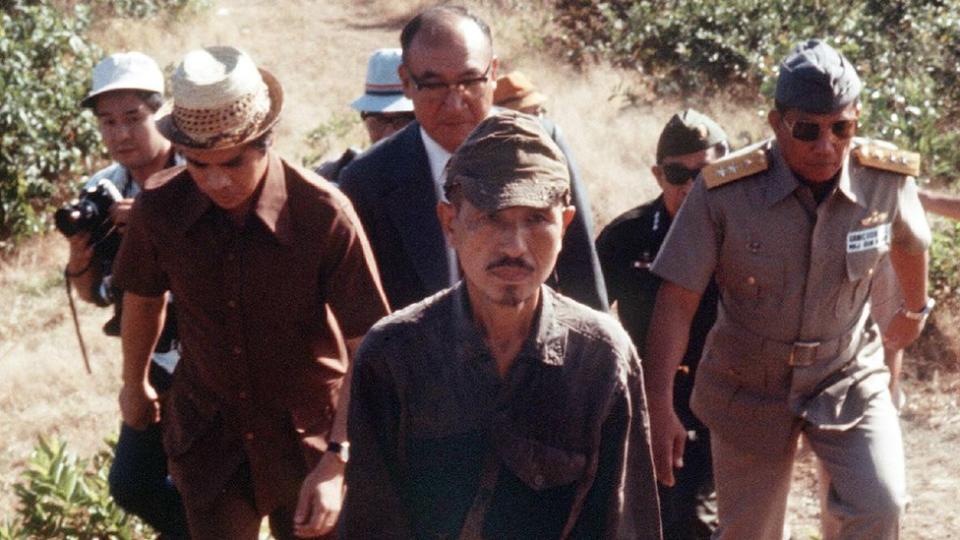

1972年10月,小冢金七最終被當地警察開槍打死,但小野田獨自在島上又待了18個月,直到遇到一個名叫鈴木紀夫(Norio Suzuki)的古怪的日本探險家,雙方才達成協議。如果鈴木能把小野田的指揮官帶到盧邦,直接命令他放下武器,他會服從。鈴木的任務取得了成功,小野田的戰爭終於在1974年3月9日結束。

耐力和錯覺

《小野田:叢林萬夜》的法國導演阿瑟·哈拉里最初受到約瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)和羅伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)等作家的啟發,想拍一部「冒險」電影。但在了解了小野田的故事,並閲讀了伯納德·森隆(Bernard Cendron)和傑拉德·臣努(Gérard Chenu)2020年的書《小野田:叢林之戰》(Onoda: Seul en guerre dans la jungle, 1944-1974)後,決定拍一部「紀錄片」,對小野田、他的家人、以及指揮官谷口(Taniguchi)少校、鈴木紀夫進行採訪以及訪問盧邦——他意識到自己找到了完美的素材來源。「整個故事都很吸引人,」哈拉里對BBC文化表示,「你不可能不被它打動。」

《小野田:叢林之戰》的細節也被還原在電影中,與親密的體驗——比如軍營中大米緊缺導致的矛盾和新年的儀式,與暴力衝突的場景巧妙地交織在一起,並在軍事學校倒敘小野田所接受的軍事信條。盧邦島的真實場景,以及由遠藤雄彌(Yuya Endo)和津田寬治(Kanji Tsuda)飾演的青年時期和成年後的小野田,都令這部電影熠熠生輝。令人驚嘆的廣角鏡頭包括流動的小溪、翠綠的叢林和盛開的紫色花朵,沙灘上高大的棕櫚樹和風、雨和野生昆蟲的聲音一樣令人聯想。

這是一個關於忍耐和幻想的迷人故事——這部電影在2022年2月獲得了凱撒最佳原創劇本獎,以及法國影評人協會的最佳電影獎。

儘管這部電影廣受好評,但並不是所有人都喜歡。《視覺與聲音》(Sight & Sound)雜誌對哈拉里的小野田刻畫提出了批評,認為並沒有從菲律賓人的角度進行有意義的挖掘。詹姆斯·拉蒂默(James Lattimer)在這部電影在戛納首映後不久發表的影評中寫道,「隨著民族主義情緒在日本再次抬頭,對一個似乎完全展示日本帝國主義野心的人,拍一部本質上讚美的電影,往好了說是幼稚,往壞了說是侮辱,這說明出現的菲律賓人不過是無足輕重的犧牲品。」

事實上,小野田部隊在二戰最後幾年裏犯下了殘暴的暴行。這些行為在他的回憶錄中明顯缺失,在哈拉里的電影中也相對較少提及。據報道,有多達30名盧邦島民被殺,「不僅僅是槍傷,」電影製作人米婭·斯圖爾特告訴BBC文化頻道,還有「用刀或劍砍」造成的可怕傷害。與此同時,在喬納森·海克(Jonathan Hacker)2001年為BBC拍攝的紀錄片《最後的投降》(The Last Surrender)中,一位名叫費爾南多·波夫萊特(Fernando Poblete)的農民描述了他發現一位島上同胞屍體的可怕情景:「身體在一個地方被發現,而頭在另一個地方。」

哈拉里承認,他預料到電影會引起爭議。雖然他沒有為小野田的行為辯護,但確實為自己的創造性手法辯護。他說,電影的原則是「站在(小野田)一邊,就像他的團隊的一員」,以便理解一個「完全被囚禁」在自己觀點中的士兵的經歷。(他將當今世界各地的陰謀、否認和狂熱,以及隨之而來的危險行動進行了對比)。他說,持這種觀點並不意味著贊同小野田的觀點,他指出影片中包含了半虛構的場景,即島民因小野田的行為而被殘忍殺害。他說:「我試圖表明,(菲律賓人)遭遇的暴力是令人憤慨的,沒有任何理由可以為此辯駁……(但)在某種程度上,這對紀錄片的場景安排來說是非常困難和棘手的,我試圖平衡兩種感覺。」

東京大學副教授、《小野田大作》(Le retour du soldat Onoda et ses résonances)的作者芹生尚子(Naoko Seriu)讚揚了片中加入的這些場景,她認為這是對這個角色反英雄的詮釋。「這部電影展示了居民們對小野田的恐懼和憎恨,」她告訴BBC文化頻道,「(儘管)這些場景與殘酷的事實不符,但它們會引起懷疑,擾亂公眾,並希望他們反思這點。」

正如哈拉里的電影所強調的那樣,在他的祖國戰敗投降的時候,小野田還非常年輕——只有23歲,而且很可能受到了軍國主義意識形態的嚴重影響。「士兵應該為其志業而死,」小野田在他的回憶錄中寫道(二戰期間,日本有了多達5000名神風敢死隊戰士,這一事實很說明問題),如果士兵放棄職責,或未能遵守傳統標凖,後果是嚴重的:「即使沒有被執行死刑,(一名逃兵)也被其他人徹底排斥,他可能已經死了。」讓事情變得更複雜的是,小野田的秘密命令是,要想盡一切辦法生存下去,並在皇軍回來之前守住領土,這有效地隔離了他與戰友的關係。摧毀盧邦碼頭和機場的任務已經失敗,這對他來說是沉重的負擔。

澳大利亞莫納什大學(Monash University)日本研究高級講師比阿特麗斯·特雷弗特(Beatrice Trefalt)告訴BBC文化,「戰爭期間拒絶投降的意識形態是強大的,」但這很難解釋小野田的承諾程度。「當然,有很多人自殺了,或者明知自己會死,卻為了做最後的努力而陷入無望的戰鬥。但如果戰時意識形態如此強大,每個人都是狂熱的,他們是如何在1945年停止狂熱的?答案是都停了下來,所以大多數人都接受投降。」她的結論是,小野田很可能是一個「非常不妥協的人」,拒絶放棄自己的原則。「這一拒絶不僅使他的兩名同志/朋友喪生,而且使盧邦的許多平民喪生。因此,當面對結束時,小野田可能會發現更容易說服自己,他不知道(戰爭已經結束),而不需要反思自己愚蠢的自尊所造成的破壞。」

小野田並不是唯一不相信戰爭已經結束的士兵。事實上,許多日本軍人在日本投降後仍繼續戰鬥。1951年,21名士兵在阿納塔汗島(Anatahan)上被圍捕。二戰結束後,台籍日本兵李光輝,日本名中村泰夫(Teruo Nakamura)在如今的印度尼西亞摩洛台(Morotai)的叢林中度過了29年。橫井莊一(Shoichi Yokoi)一直隱藏在關島叢林中,直到1972年。後者透露,他知道戰爭已經結束了20年,但他太害怕了,不敢投降。芹生尚子說,關鍵的區別在於,許多其他的日本人「找到了在當地生活的方法」,甚至在某些情況下組建了家庭。另一方面,小野田「拒絶與(盧邦)居民共同生活。」

英雄式的歡迎?

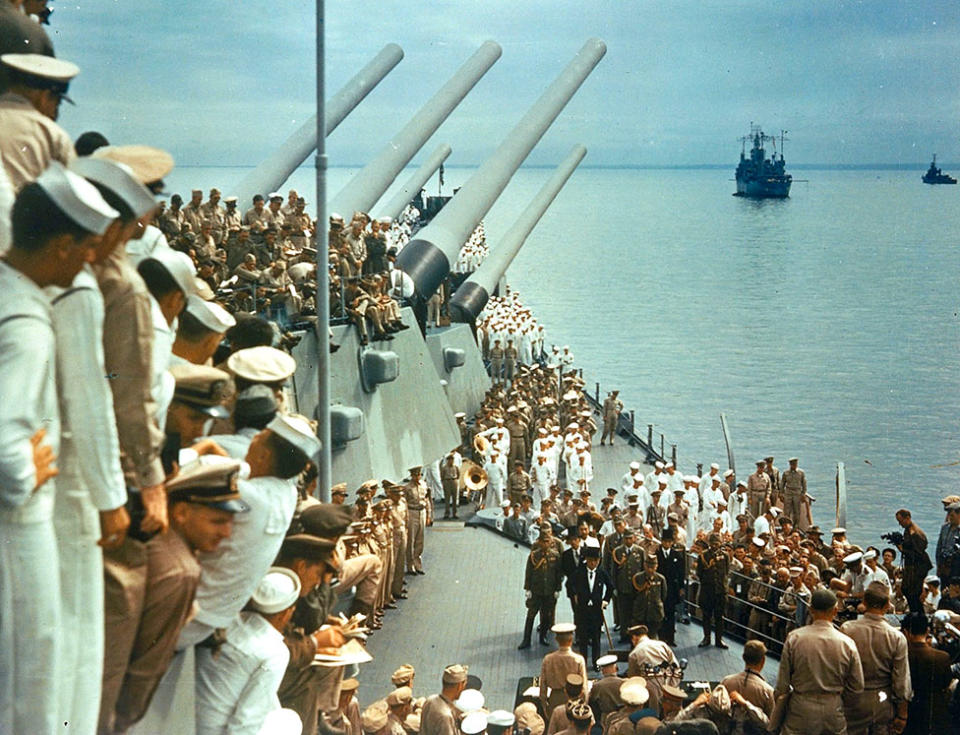

1974年,當小野田回到日本時,8,000多名群眾夾道歡呼——日本國家廣播公司NHK現場直播了這一時刻。當時,日本正面臨著20年來最糟糕的經濟表現,而關於戰爭的進步觀點,包括贖罪,正變得可以寬泛討論。小野田及時地提醒人們,勇敢、忠誠、自尊和盡責等日本傳統美德在戰爭期間廣為流傳。他的再次出現為該國強大的保守派提供了一個有用的宣傳工具——或者至少是一個很好的分散注意力的方法。特雷弗特說,「他與強大的派系結盟,扮演了能讓他獲得最大利益的角色。他從媒體狂熱中賺到的錢總比可憐的退伍軍人養老金好。」

在特雷弗特的著作《日本軍隊的失散者和1950-1975年日本戰爭的記憶》(Japanese Army Stragglers and Memories of the War in Japan, 1950-75)中,她描述了小野田的暢銷書回憶錄所引發的爭議。

一次活動中,一位退伍軍人質問小野田,「大聲質疑他的敘述……並指責他編造了一堆謊言,」她寫道。兩年後,回憶錄的代筆人池田信(Ikeda Shin)出版了自己的自傳《幻想英雄》(Fantasy Hero),他認為自己有責任告訴公眾,小野田不是英雄,不是士兵,甚至不是勇敢的人。「小野田被視為英雄,」芹生尚子在談到對他性格的廣泛解讀時說,「但他同時也被視為受害者,然後又被批評為軍國主義的化身。」她總結道,小野田的回應「從來沒有明確過」。

如果哈拉里對小野田故事的重新講述(一部「虛構」電影,儘管如此,很大程度上忠實於主觀的事實敘述)在某種程度上是天真浪漫的,那麼他並不是唯一的一個人。企鵝蘭登書屋(Penguin Random House)在對赫爾佐格(Werner Herzog)即將出版的小說《The Twilight World》的描述中強調了這一點,這部小說的部分內容是基於赫爾佐格在2014年去世前與小野田的對話。「一部分是紀錄片,一部分是詩歌,一部分是夢想……有點像現代版的魯濱遜漂流記」,出版商這樣描述道。顯然,小野田傳說中的奇幻元素與它有爭議的事實一樣具有吸引力。

斯圖爾特正在完成一部紀錄片,從菲律賓人的角度來看待這些事件。在「尋找小野田」的籌款頁面上,斯圖爾特描述了她自己的母親是如何在盧邦長大的,她聽說一個「神秘士兵」的故事,這個士兵藏在他們村莊旁邊,會對接近他的人造成傷害。斯圖爾特在接受BBC文化採訪時表示,「我們很容易將穿越時空拒絶投降的士兵、武士精神和倖存者浪漫化。當我第一次了解小野田時,我也很敬畏他。」

但斯圖爾特的電影預告片強調了一個重要的事實,這個事實在其他報道中可能被低估了。對於小野田來說,戰爭並沒有在1945年結束,但對盧邦的菲律賓人來說,情況也沒有到此結束。她說,菲律賓人民的聲音需要被聽到,「以便反擊小野田的英雄形象,讓受害者和他們的家人得到關注和正義。」

斯圖爾特鼓勵每一個看到哈拉里電影或赫爾佐格書的人去看她的紀錄片。也許,在小野田的故事如此複雜並富有爭議的情況下,這個簡單的結論也最符合邏輯。每個故事都有不同面向。不管我們認為它是多麼離奇、荒誕或可怕,都需要考慮到所有的方面,這樣才能接近真相。

歡迎到 BBC Culture 閲讀 英文原文。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞