「狂歡製造者Cave to Rave」:把台中銳舞文化搬到北流開趴!電音尬場超狂記憶

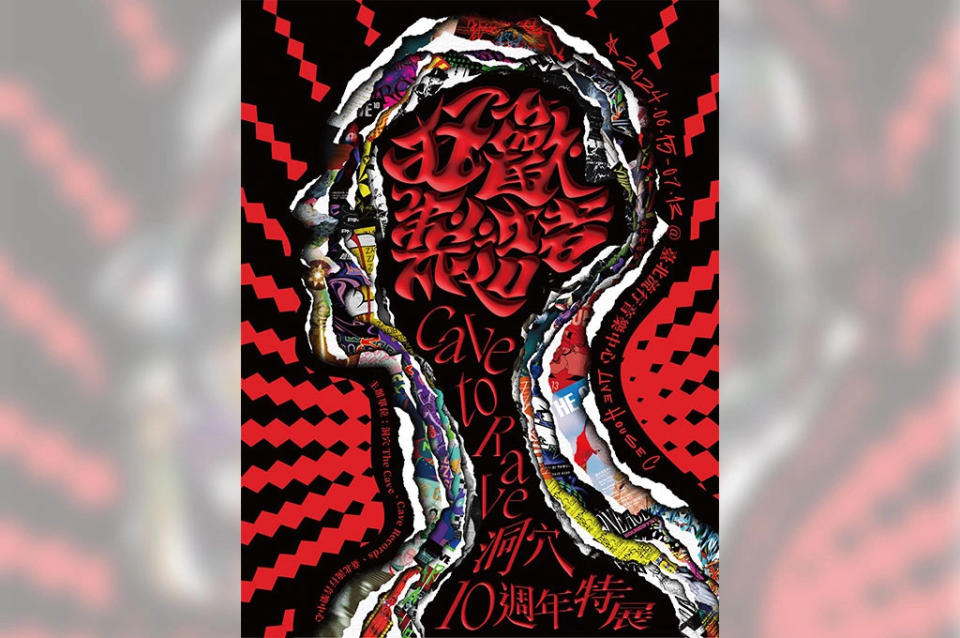

「狂歡製造者Cave to Rave」是洞穴The Cave將十年來的音樂場景塑造,首次以展覽的形式介紹給大眾,透過一系列洞穴The Cave在過往與不同視覺設計師合作的活動海報及各攝影師紀錄的活動場景,帶領大家「走進洞穴的娛樂美學」,並認識「作為一個團隊的洞穴The Cave」。

洞穴The Cave是一群人,也是一個團隊

提起臺中的洞穴The Cave,即便作為資深臺中夜生活愛好者,恐怕都很難回答洞穴The Cave到底是一個展演空間?酒吧?音樂廠牌?派對組織?抑或是公關公司?面對這樣的問題,創辦人大衛的標準回答是:「洞穴The Cave是一群人,也是一個團隊,是嘗試著將音樂與次文化轉化成各種活動與內容,游移於虛擬與現實之中的文化礦工組織。」

有感於生活在一個「注意力分散的ADHD世代」,除了實體的場景塑造、音樂呈現,洞穴The Cave近年來也努力透過各種媒介帶給大家更精確的與分眾的數位內容,像是《礦誌》、唱片、Podcast跟Youtube。把被標籤化的「次文化」搬上似乎只有主流音樂才能擁有話語權的北流展場,或許能視為洞穴The Cave成立以來充滿反派意味的「十年一刻」。

洞穴The Cave 1.0:被消失的在場

談起「洞穴」的由來是來自與電音、派對文化「八竿子都打不著」的柏拉圖時,大衛自己也靦腆地笑了,他說:「核心概念是來自古希臘哲學家柏拉圖的《理想國》中的『洞穴寓言』啦!故事中,洞穴裡的人只能夠看到牆上的倒影,就對真實世界產生各種各樣的臆測。所以我們認為『洞穴建構的目的,就是最終要走出洞穴』。」而洞穴The Cave讓大家「走出洞穴」的方式就是用派對、音樂、聲光、造景,讓大家透過派對與活動,「走出洞穴」,與真實世界建立聯繫,讓娛樂延伸到思辨的邊界。

展場試圖在一個超級挑高的狹長空間營造洞穴探索的感覺,其中距離入口最近的一堵高牆,就是洞穴十年來的足跡展示。各式活動海報、派對活動平面攝影紀錄,將狂歡、躁動、衝突、喧囂全部定格在一張張主視覺鮮明的畫面中,像是某種「歷史證據」。大衛一邊細數合作攝影師、設計師,甚至為許多初次合作的視覺設計師在合作後能拿到如爵士節設計的好案子而開心,他說:「我們的設計很多都是用飽和度很高或是特別色,以衝突、對比的方式去呈現,畢竟,在這個平台分散的年代,要吸引別人的目光越來越難。大膽、前衛的視覺感受以及雙色對比、明暗補強,都是我們嘗試讓畫面更有爆發力的做法。」

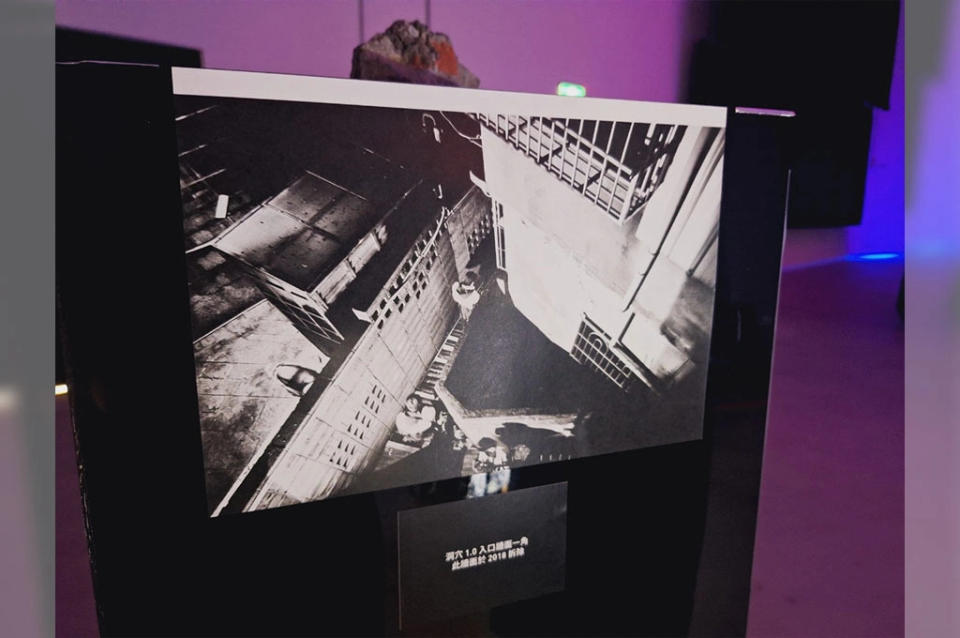

故事的起點,從展場中央的一塊石頭開始。那是洞穴The Cave 1.0 入口塗鴉牆的一角,這棟位於臺中一中小巷中的老舊透天厝是洞穴The Cave的起點,然而在2018年時,房東因想賺取更多租金,以較為強硬的手段將容易被有色眼光審視的洞穴The Cave趕走。回想起當時的情景,大衛一方面惋惜剛成長起的洞穴The Cave被連根拔起,另一方面深深反思大眾對於派對文化、電音舞曲的誤解,總是用不健康的想法去猜測甚至誤解非主流、另類群體。

「那塊石頭是當時房東把帶有塗鴉的圍牆拆掉後,我順手留下的,就當作洞穴The Cave 1.0唯一的遺跡。更有趣的是,後來這間房子並沒有如他所願以更高的價錢租出去,它被擱置在原地好幾年了,到現在還沒租出去。我會覺得,不留下一點什麼,證明我們存在過,很可能就會直接『被消失』了。」大衛將目光轉向另一處的展品,那是一張兩個警察帶走大衛的照片,旁邊是一張噪音罰單,他接著解釋:「這其實是之前辦活動時,我被警察帶走的照片,大概就是勸導說我們不要太吵、太大聲。但其實我們的音量有控制在一定的分貝數中,罰單測試結果也顯示沒超標,但可能礙於民眾檢舉之類的理由,還是被帶走跟開罰了,那當下,真的會有一種『不被社會接受』的感覺,很衝擊。」

停頓了大約一分鐘,大衛笑了笑,露出複雜的表情無奈地說:「其實像這樣的罰單我有超多的,一大疊,理由都跟這張差不多喔!」

十年一刻,當我們走出洞穴

疫情期間,群聚受到限制,人們好似都躲回自己的洞穴中。在這期間,洞穴The Cave反而開始用打游擊的方式在臺灣各地舉辦電子音樂活動,在一些非典型的場域,如老式舞廳、廢棄樂園、酒吧中探索「在地」元素,並結合洞穴The Cave的音樂風格,將不同類型的派對氛圍以視覺化的方式呈現在大眾眼前。

而這一次離開臺中,到北流布展,洞穴The Cave也期待能夠透過這樣的方式與主流對話,甚至讓感興趣的人能夠以比較平易近人的方式接近洞穴The Cave文化,大衛強調:「有些人不見得是排斥派對文化或電音、舞曲什麼的,而是因為方式可能不那麼大眾,比方時間都很晚,凌晨或深夜,或是因為大家普遍的有色標籤,讓感興趣的人不敢主動靠近、了解。其實應該以包容、正常的眼光去看待我們的文化,不要用負面的標籤去臆測,音樂才能更多元。」

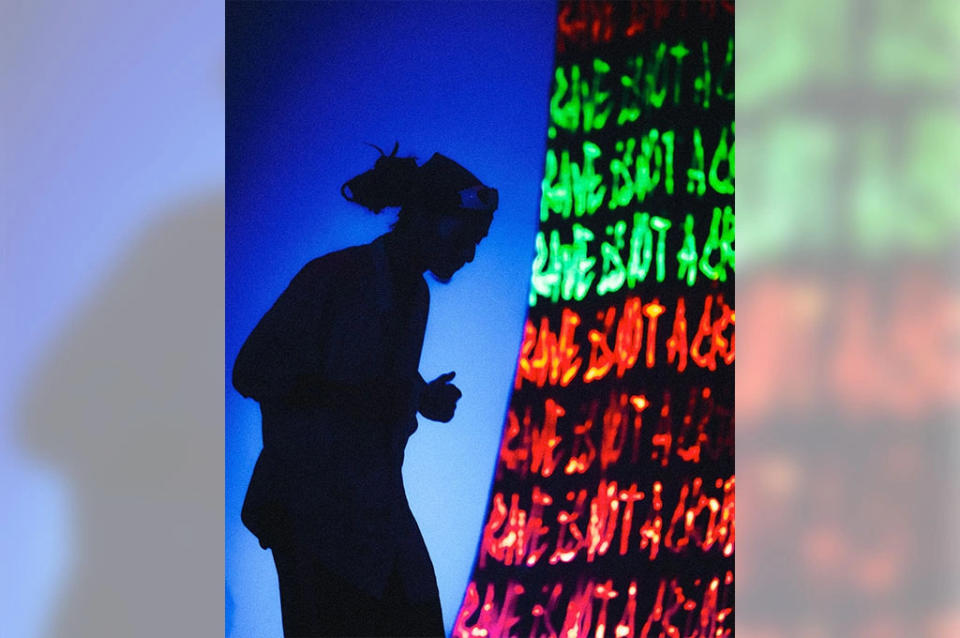

最後,呼應到展場中央洞穴The Cave 1.0最初的Logo,「那是由正弦波的函數公式設計的,最後會變為一個像洞穴一樣的圓。其實聲、光都是波,是一種能量,當初也是希望藉由正弦波傳遞能量呼應走出洞穴的概念,希望大家走出來接觸聲光、接觸到能量,這就很像我們說的Rave銳舞文化。」大衛接著解釋銳舞文化:「這個詞有狂歡的意思,就是那種音樂會蓋過人聲、節奏很快的派對,在節奏的律動下,可以感覺到那個震動會滲入身體,好像同頻共振了,節奏也會在腦部產生一些化學反應。其實在一些宗教儀式中,也會發現跟這現象很類似的狀態,所以我覺得這是人類很古老的一種文化,存在我們的基因、血液中。我的銳舞文化有點沿用這個概念,它包含了很多社會意義,像是社交、情緒的發洩……」而展場中的黑布用各種螢光彩色筆寫著「RAVE IS NOT A CRIME」是這一次展覽的新作,也是洞穴The Cave文化的又一個突破。

「狂歡製造者 Cave to Rave」

展覽時間:2024年6月15日至7月13日

週三~週五:11:00~19:00

週六~週日:11:00~20:00

(週一、週二休館)

閉幕派對:2024年7月13日 :22:00~03:00

地點:臺北流行音樂中心 Live House C(臺北市南港區忠孝東路七段99號)

購票方式:

➤ 展覽票券 NTD 100

➤ 7/13 閉幕派對

預購 NTD 600

現場 NTD 800

展覽可至現場購票、預購請點此連結:https://reurl.cc/aqRxz9

主辦單位:洞穴 The Cave、Cave Records、臺北流行音樂中心

贊助單位:Beyerdynamic、Pioneer DJ by AlphaTheta、Shure、正成貿易、恆器製酒、鍵寧企業、唱秋耳機

洞穴 The Cave 社群連結:

Facebook: https://www.facebook.com/TheCave.tw

Instagram: https://www.instagram.com/thecave.tw/

(圖片來源:放言編輯拍攝、大衛提供、北流提供、明朗 IG @uoilliw)

更多放言報導

「北流週末派」帶大家穿越回民歌西餐廳!丁曉雯、黃韻玲聯手主持,重溫黃金歲月!

台美攜手推動嘻哈外交 《北流音樂故事沙龍》開啟國際對話

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞