除了Clubhouse的CEO,或許沒人會認為這家公司“正常”

在今年春季上市的多人在線3D創意社區Roblox,成功引爆了當下互聯網圈最為火熱的概念元宇宙(Metaverse)後,從Meta到騰訊、百度,再到一系列知名或不知名的公司、投資機構,儼然已經將元宇宙的泡泡越吹越大。但與如今萬眾矚目的元宇宙不同,同樣在今年春季走紅的Clubhouse則成為了“長江後浪推前浪”裡的“前浪”,甚至用曇花一現來形容也十分貼切,如今幾乎已經沒有了聲音。

通常,當一個社交平台在輿論場逐步邊緣化後,它的命運其實就已經被注定,所以許多觀點都認為Clubhouse過氣了。只不過Clubhouse自己卻顯然並沒有認命,日前Clubhouse CEO Paul Davison在接受采訪時認為,社交媒體公司都會經歷高峰與低谷的輪回,而當前的沉寂只不過是其中的一個正常階段,並且Meta、Twitter等競爭對手推出與Clubhouse相似的產品,不會“真正”影響該公司。

那麼,Clubhouse所面對的現狀是正常的嗎?顯而易見,高峰與低谷的輪回在Clubhouse上呈現的週期也太短了。盡管說Clubhouse獲得了Google Play 2021年度最具娛樂性應用的榮譽,但在Sensor Tower、App Annie等公佈的數據統計中顯示,Clubhouse的表現即便是在全面開放新用戶注冊後,也依然不盡如人意。

然而按照此前外界的解讀,Clubhouse之所以能夠在2021年春季大放異彩,最基礎的原因是廣大美國用戶被迫用居家隔離的方式度過了上一個冬季,而Clubhouse則提供了一個類似於聚會沙龍的場景,讓用戶得以滿足被居家隔離壓抑的表達欲。然而即便是在2021年末,Clubhouse存在的事實基礎在海外卻並沒有被改變,畢竟疫情並未在美國消退、居家隔離也依舊還是美國用戶所面臨的現實,Clubhouse如今提供的群體性、即時性的交流也沒有改變。

在功能方面,Clubhouse其實只實現了一個,那就是可實時互動的語音聊天室,也就是一群人在台上講、然後另一群人在台下聽,兩者之間還能聊上幾句。Clubhouse為用戶創造了打破由社會圈層壁壘所導致信息傳播和人際鏈接壁壘的可能性,給了用戶在熟人社交與陌生人社交之外,一種和其他人建立弱連接關系的機會。

在大環境基本沒有發生變化,Clubhouse本身其實也沒怎麼變的情況下,僅僅不到10個月的時間,Clubhouse就滿足不了用戶的社交需求,那麼是什麼東西變了呢?事實上,如果現在打開Clubhouse就會發現,上面再也沒有埃隆·馬斯克、凱文·哈特、奧普拉·溫弗瑞等人。由此不難發現,其實Clubhouse最大的變化,就是社會名流、明星名人、科技精英、硅谷投資人已經沒有了。

借助名人和圈層的力量無疑是Clubhouse躥紅的關鍵,而馬斯克的加入顯然成為了Clubhouse實現破圈的最大的功臣。而邀請制所產生的榮譽感和高質量用戶營造的精英感,則構築了一個“談笑有鴻儒,往來無白丁”的圈子,能夠讓獲得邀請碼的用戶產生滿足感或虛榮心,進而在其他社交平台宣傳Clubhouse、並在輿論場上掀起風暴。

利用名人效應來縮短冷啟動的週期,這同樣也是從instagram到知乎等許多社交平台通用的做法,然而Clubhouse名人效應的有效期卻分外短暫,這顯然是很奇怪的事情。馬斯克於今年2月1日在Clubhouse進行了一場以太空旅行、疫苗、移民、比特幣、人工智能為主題的交流,也被外界認為是Clubhouse走向大眾視野的關鍵。以此為契機,在Clubhouse的三輪融資中都扮演領投角色的Andreessen Horowitz則為前者點燃了助推引擎,事實上大量的名人其實都是由Andreessen Horowitz邀請的。

彼時Clubhouse甚至出現了一碼難求的現象,關鍵的原因就在於其是與大佬距離最近的地方,這些名人帶來的稀缺性和有價值的內容,也吸引了大量的網友參與。那麼問題就來了,Clubhouse為什麼沒有復刻出名人邀請自己名人朋友這樣的裂變傳播效果呢。或者說,Clubhouse怎麼就沒留下馬斯克呢?

在許多業內人士來看,Clubhouse留不下名人的原因其實並不復雜,因為即時語音發言對於絕大多數人來說都是一件非常有挑戰性的事,即便名人也一樣,要不然為什麼會有“演說家”存在,並且有干貨並不等同於你能將這些內容娓娓道來。而對於名人來說,Clubhouse這樣的純語音交流環境是非常不友好的,即時性發言對知識儲備、邏輯思維、表達能力、氣氛調動能力,以及將復雜問題簡單化的能力等都有著較高的要求,而名人在各種采訪中“翻車”的情況顯然並不少見。

“翻車”之於普通人雖然無傷大雅,但對於名人來說卻可能會很嚴重,畢竟這會削弱他們身上的明星光環。更為重要的是,Clubhouse為這些關鍵用戶提供的收益與風險幾乎完全不成正比。就像前文中所言,Clubhouse追求的是弱關系連接,並且每一個聊天室都有5000人的上限,這就意味著明星大V每一次語音聊天最多也只能覆蓋5000個粉絲。以馬斯克為例,他在Twitter上的發言每一次都可以被6727萬粉絲收到,如果在Clubhouse上最多就只能面對5000名粉絲,那麼在這種模型下顯然難以建立真正有效的社交聯系。

那麼被名人吸引來的“吃瓜群眾”為什麼也沒有留下來呢?因為Clubhouse同樣也沒有建立起一種維持平台持續運轉的社交內容分享生態。聽後即焚模式所導致的結果就是無法沉澱內容,高質量的聊天內容被Clubhouse當成了一次性的消費品,而非可持續利用的內容資產。但這一點知乎則完全不同,畢竟現在還能很容易看到早期李開復、馬化騰等人所留下的文字。

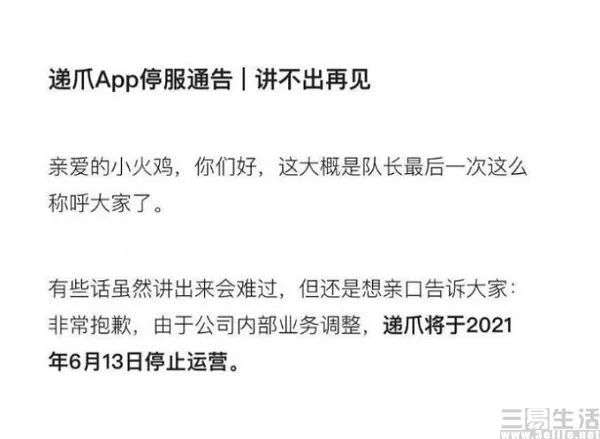

如今資金健康的Clubhouse雖然有信心度過當下的低潮期,是因為他們認為語音社交的用戶需求還客觀存在,表達欲和與人交流互動的訴求也一直存在。然而國內版的Clubhouse幾乎沒有例外的全部失敗,在某種程度上也證明了這種商業模式本身存在硬傷。人類作為社會動物,社交需求是根植於人類的天性之中,但問題是並非只是有Clubhouse才能滿足社交需求。

既沒有作為噱頭的明星大V、也沒有足以讓人反復使用的內容,相比於其他社交平台,Clubhouse又有什麼理由讓用戶流連忘返呢?或許語音社交確實是未來,但這個未來顯然並不會是現在Clubhouse的樣子。

本文來自微信公眾號 “三易生活”(ID:IT-3eLife),作者:三易菌,36氪經授權發布。

本文經授權發布,不代表36氪立場。

如若轉載請註明出處。來源出處:36氪

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞