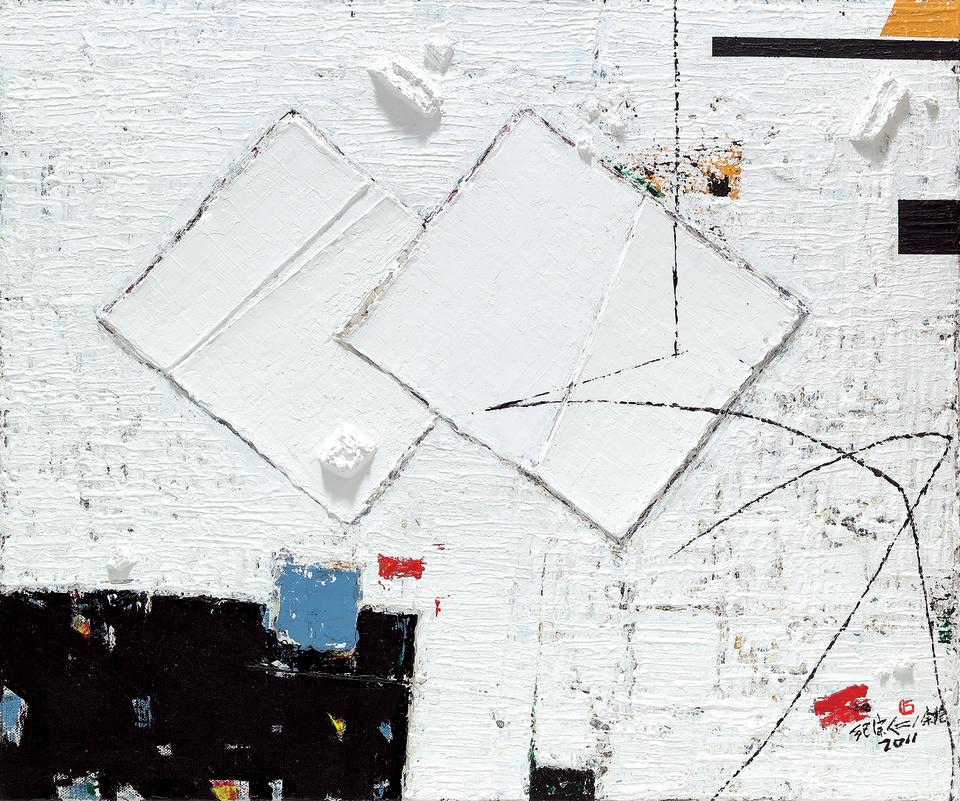

〈中華副刊〉明白佛

文╲陳銘磻 圖╲紀宗仁

最潔白的東西,反而含有污垢;最大的形象,反而沒有形狀。道幽隱而沒有名稱,無名無聲,只有「道」,才能使萬物善始善終。

十年前,冬末嚴寒氣流來襲,我和家人神色黯然的駐守在台北羅斯福路舊居最後一夜,孩子不捨離去生活二十多年的家,無不悵然若失,獨宿孤房傷情懷;第二天,匆匆別離的搬遷桃園新居,讓三個小孩擁有各自房間,歡喜了卻心願。第一年,識得幾位鄰人,一家五口走過陌生環境,養了一隻虎斑貓,種了幾盆花草,常到社區咖啡廳吃鬆餅、喝咖啡,到峇里島式樣的中庭聽流水聲,到大坪數的和室看寫意的枯山水園林,賞一樹繽紛山櫻,使人內外寧謐,感覺心安就好,平安最好。

搬家前一日,藝術家王俠軍贈給一只窯燒白瓷,是他系列作品「晴空萬里」中,取名「無事一身輕」的歡喜菩薩,這只白瓷菩薩,神情泰然自若,洋溢一股雍容自在的氣息,這一抹如朝顏般亮燦的安然體態,使人感受世間萬般牽絆,於此並行決斷,人際牽扯的糾纏亦如浮雲淡化、飄走,輕揚的身體剎時徜徉在純粹的氤氳中,心無罣礙,暖意的幸福感一時瀰漫開來。

他沒說,我沒問,承受這座「無事一身輕」,是否意味遷徙桃園田園間,要我做個不再瞎忙,可以無事悠閒過日子的優雅人。

收到藝術家贈予的新居禮物,驚喜萬分,捧著這只構思別具慧心,設計別開生面,以窯燒實踐白瓷美學,以技藝展現白瓷很難克服的美感張力,單腿懸浮半空的菩薩,看他眉宇間擰成一道溫柔神韻,好比一派雲淡風輕的自在,彷彿進到「無入而不自得」,開闊灑脫的境界。這樣神奇的技能,寓意視覺化、藝術化,在巍巍落落,毫光法相下,彷彿眾生種種恐怖苦,法王智光悉救濟的智慧之姿,演繹無事一身輕的放空心境,深化成晴空萬里、無盡超然的殊勝。

無事一身輕的「輕」會是他創作的要點?他說,用懸空的肢體陳述海闊天空時,悠遊的美麗,或以繽紛的手印,述說諸佛普渡眾生時,積極的歡喜。

不禁意識到人間困阨的一生,猶如一塊厚重鐵石,倘若將鐵塊放入水裡,必定下沉;若是把鐵石挖成空心容器,如造船,不僅能使船身漂浮水面,甚而載物萬千!人生不也如此,人心很容易在物慾洪流中,沉溺於感官的無邊汪洋;如果把心放空,便能浮揚畛域,隨心所欲翱翔在人間孽海。

受到哲學、佛學影響,王俠軍的創作行動不拘泥刻板,總是自然展現開闊氣度,呈現輕柔的無重力擺姿;白瓷的製作,從胚體開始,必須克服瓷土細軟易塌的物理現象,以及瓷土胚體在高溫下,容易發生的15%收縮變化,才能獨現單腳造型。我喜愛的「無事一身輕」,菩薩立於空中的坐姿,流露隨興自在,象徵解脫對世事的牽絆;那種隨風吹拂,不受壓力拘束、不執著偏頗的放空狀態,身處塵世,心神顯得無比開朗。

我便想起日本平安時代末期,原名佐藤義清的北面武士,棄武從僧,戒名西行法師,具有修行者清冽枯淡個性的歌人。

後鳥羽天皇稱他「天生歌人」,一個鍾愛前往人跡罕至的深山,探幽訪勝的行吟詩人,著作多本歌集,《新古今和歌集》選錄西行九十四首和歌,不僅獲得極高評價,深刻影響芭蕉等後世文人。所作〈苦竹〉:「夏天的夜,有如苦竹,竹細節密,不久之間,隨即天明。」深受世人喜愛。

出家後的西行,在京都駐留過的勝持寺,680年,由天武天皇敕令創建,791年,桓武天皇敕令傳教大師再建,並奉藥師瑠璃光如來本尊。寺院內植有以西行法號為名的西行櫻,每年春季約有近五百株櫻樹競相開花;勝持寺又稱「花の寺」,寺院寶物館收藏有國寶如意輪觀音像,重要文化財藥師如來坐像。

寂然清澄時,竟能安然如常,用心看著悠悠騰空的菩薩坐像,叫人看了歡喜心不禁由內而發,盡皆喜悅。

讀了幾句《藥師琉璃光本願經》偈言,說道:「願他來世,得菩提時,身如琉璃,內外明澈,淨無瑕穢。」我見王俠軍以藥師琉璃光之名,憧憬白瓷藝術的光芒,作為心靈修行意象,又從風輕雲淨的入情天宇,進入琉璃的美哉創作,意圖從琉璃光影彰顯的自在、自足、平和而澄明的境界,走進千金難求白瓷,可束之高閣亦可實用,厚實又樸素的內在。

人生本是「出生,然後死亡」的過程,生命中諸多苦痛,往往源自內心的不平靜;也即是,人類讓心承載過多欲想、負擔、壓力,這些欲想壓縮著心糾結成一團難清難理的毛球,四處滾動,所以不快樂,所以痛苦。

「正視死亡,才是更好的活著。」如此尋常一句話,隨口一說,便想著:生活的壓力造成心的壓力,生命換來一串無常苦痛的組合,情愛變化、婚姻折磨、學業競逐、賺錢持家、人際紛爭、疾病纏身,沒有那個人能享有特權承接老天的恩寵,倖免於這些歸屬人類的運命。

料想,若能學習把心放空,把那些參雜劣質的憂愁、鬱悶、貪念、煩惱、慾望拋擲丟棄,心一定可以舒暢起來,心情一旦舒暢,平靜便能自在住進心中。我看王俠軍把「晴空萬里」寓意藝術化之餘,更將白瓷美學的奧義化成一縷輕煙,放空,無事一身輕。放空了的心,自然可以使身體翩翩揚起,人才可能用輕快心志,尋找超越智慧的快樂。

我識得的王俠軍,並非演員時代的那個名人,而是獲頒法國馬爹利非凡人物藝術獎的那個藝術家,我在靜觀系列「晴空萬里」的作品,直覺這樣的生命哲學家,他用白瓷藝術融入人心人情,說道:某天在北投泡溫泉,幡然發現,肉身與心情放空的結果,帶給人無比自在的神氣,那是一種讓心飛揚的「無事一身輕」,以此之念,開始製作「晴空萬里」,他看萬象懸浮,點滴無聲拂天際,自此愁心不再。

我與他在白瓷展示館飲茶談瓷土、聊老子,深切感受人的一生有多少歲月都在做著自己不喜歡做的事?又為喜歡做的事花費多少時間和心力?喜歡或不喜歡都潛藏有不願面對成功或挫敗的真實因子。

54歲那一年,是他人生經歷成功與挫敗的關鍵,他使用10噸泥土的實驗,進行白瓷研發;因為摯愛與珍惜的緣故,蘊藏在靈魂中,那一份對藝術的熱情,令他義無反顧把畢生精力與財力孤注一擲,嚴肅要求自己,這是人生另一個階段的考驗,也是最重要的驗證,證明他有實力、有能力,可以改變千年以來,古中國一成不變的白瓷技藝。那一年,他執意告別過去,正式在10噸的瓷土中,尋找一個可以安身立命的人生註腳。

他用泥土之實、之美,賦予瓷土化身為永恆的白瓷,這是他輕蔑某種暗淡人生,恣意創造出來的典型,也是他在年過50之後,最能體會生命本質的時刻。心思承受改變,他用美學意識,豐富瓷土的意象,繼而把泥土的氣味,用創意創造,證實泥土並非單一的、醜陋的、骯髒的,它的生命力誠為一種可變性的新奇體驗。十年間,歷經白瓷燒製的煎熬,使他獲致「人跡罕至的路,大不同」的道理。這一條獨創的白瓷創意之路,的確走得艱辛,他始終未曾離棄的佇足那裡,試圖從實驗與創作過程,尋找白瓷澄澈的風格。

白的本義為「空無一物」、「純淨無瑕」。白色是包含光譜中所有色光的顏色,被認為「無色」,明度最高,色相為零。藝術家視「留白」是境界表徵。他從燒製白瓷領悟,太虛世界能經由白淨確證生存的意義在於無爭與不爭,從而確信真正的「明白」即是「醒悟」。

古文的「明白」,無非教導「至道無難,唯嫌揀擇;但莫憎愛,洞然明白」。莊子在〈天地〉提到「明白」,清晰入目:「夫明白入素,無為復樸。」意思是說:「那明澈白淨到如此素雅,清虛無為到回返原始的樸質,體悟真性持守的精神,悠遊自得生活在世俗的人,你怎麼會不感到驚異?」如此看來,「明白」一說,是透澈的白,不偏不倚的白,絕非含混不純的白,也就是,徹頭徹尾清清楚楚。

他說起老子《道德經》,說到高潔廉明的「大白若辱」,深刻明悟「道」的無為境界。「辱」有黑的意思,與白對立。老子本意是以白造緇,緇為黑色之喻,除去污辱之跡,所以稱辱。老子的「大白若辱」成為他製作白瓷的靈感,「在涅貴不緇,曖曖內含光。」白而透光的純淨質地為他所愛。

二十多年,設計白瓷所衍生的「明白學」,已然造就這項瓷器的代名詞。無論創意靈感來自何處,「明白」是他思維的根源,明白「唯心」最要緊;無心、痛苦、貪念,必使創造落空,心願無能實現,甚或談不上對美的喜愛了。

一只「無事一身輕」,王俠軍教我認識最潔白的東西,反而含有污垢;最大的形象,反而沒有形狀。道幽隱而沒有名稱,無名無聲,只有「道」,才能使萬物善始善終。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞