《Google眼鏡》新書作者:眼鏡需要成為AR的載體嗎?

教訓值得警示Meta

近10年前,Google推出了首款AR眼鏡Google Glass,儘管這款產品並沒有如預期般取得成功,但它為後續AR硬體技術的發展奠定了基礎。我們知道,從微軟HoloLens開始,AR頭顯/眼鏡產品更側重於B端應用,面向C端發售的很少,再近兩年才出現了串流手機、電腦螢幕的分體式AR觀影眼鏡。那麼在2013年Google Glass就走進大眾視野,這勇敢的舉動,也讓我們看到了主流市場對於早期AR眼鏡的看法,而這些經驗,也是當前AR廠商們值得借鑑的。

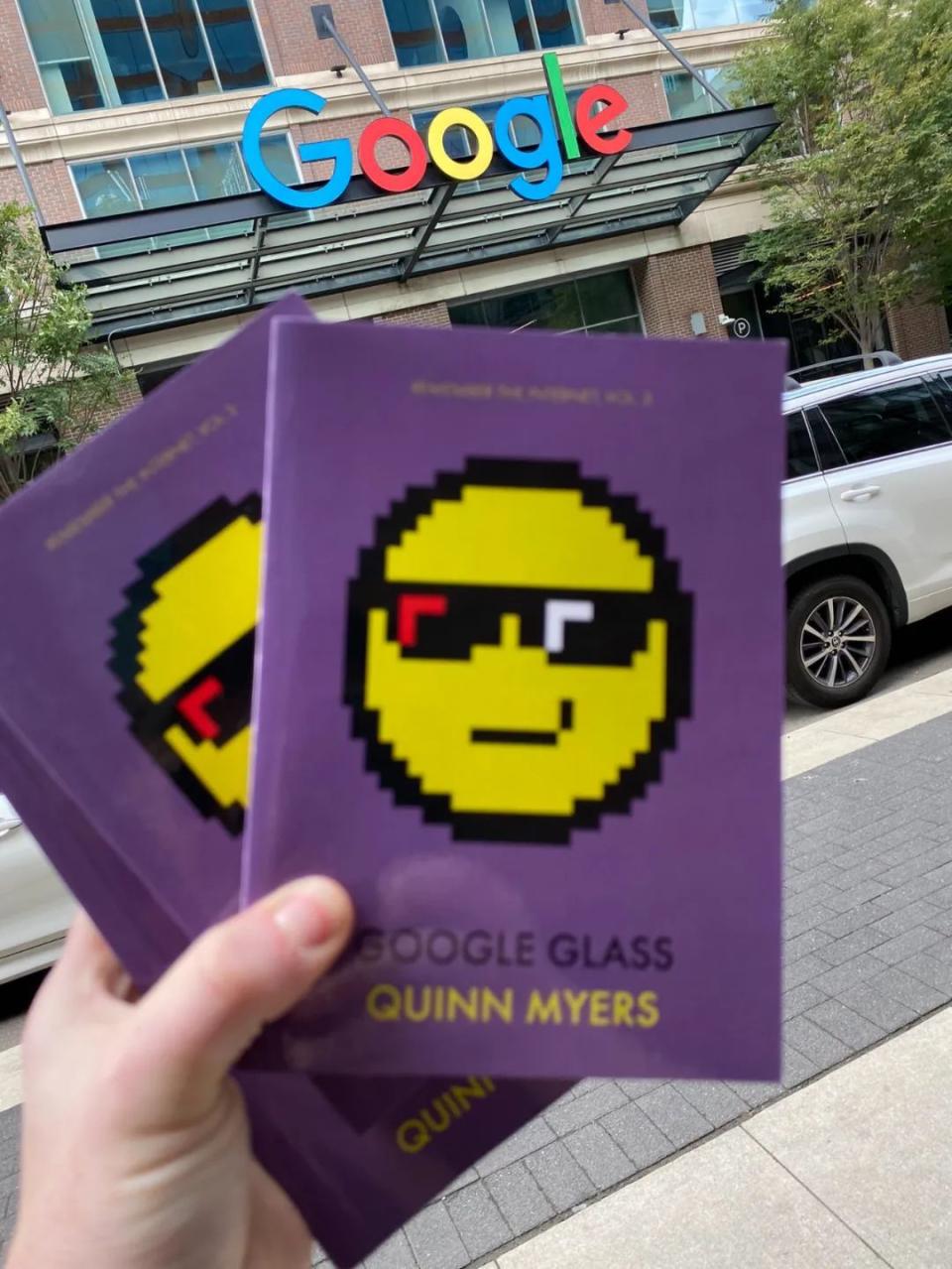

近期,科技媒體記者Quinn Myers出版了一本與GoogleAR眼鏡項目相關的新書:《Google Glass》,其內容主要基於對開發者、粉絲、評論者的採訪。在該書中,Myers將首款Google Glass描述為“一場失敗的狂歡”,意思是儘管Google開發者和粉絲大肆宣傳,但Google Glass從未被主流市場廣泛採用。當年這款AR眼鏡曾一度火出圈,不僅受到廣泛關注,也遭到普通民眾的質疑。實際上,Google Glass對當時來講是一種非常超前的技術,雖然看起來很酷,但缺少有價值的用途,即使是其開發人員也不常使用。

Google Glass後續停產,但它讓更多人認識了AR技術,並對公眾認知產生了持久的影響,甚至還為後續的AR技術、隱私和企業責任發展奠定了基礎。

Myers認為,Google企圖使用Glass來改變人們生活的行為,它並沒有解決當下的難題,而是帶來了新的挑戰。因為Google Glass本身存在缺陷,這體現在技術上,也體現在糟糕的行銷上。過度的行銷,反而讓普通民眾對AR產生距離感。

回顧Google Glass誕生

Google在2012年4月4日宣佈了Google Glass項目,並希望通過這款AR眼鏡為使用者提供可視化消息,即時同步簡訊、網際網路資訊等內容,號稱可讓你與世界保持聯絡,只需要用手勢和語音就能操控。

早期版本的Google Glass很大,需要放在背包中攜帶,而且還有散熱不好、續航短等問題。體驗感方面,經過後續迭代,Google Glass依然會讓使用者產生頭痛、頭暈、視覺疲勞,因此不適合長時間佩戴。另外,Myers指出,技術限制了Glass的外觀設計,即使簡化了規格,看起來還是比較笨重,而且對不同頭型的相容性、眼動範圍、光學等問題在當時難以改善。同時,Glass的實用性也有限,只能執行基本的搜尋、顯示導航方向、收發資訊、拍照和錄短影片。

在接受Myers採訪時,曾領導Glass團隊的Google X總監Babak Parviz表示:起初,我對AR這項技術感到興奮,對它很多種願景。但很快我們發現,AR技術在當時還不夠成熟,不適合開發成AR眼鏡。實際上,Google內部已經意識到Glass的舒適性問題,但他們的應對方案是期望通過長時間使用,人們能夠適應這種不適。

另外,Myers認為Glass本來擁有一眾狂熱粉絲,這些粉絲本可以推動這款產品的迭代和採用,而阻止它成功的最大問題,還是過度行銷,以及公眾的反感。

比如Google曾在一段名為“One Day”的視訊中,演示了Glass的潛在用途:幫助人們處理日常任務,包括回覆消息、導航等等。這段視訊在當時引起了廣泛觀眾,使得消費者也為之興奮。後來,Google又在I/O大會上直播了跳傘者在天空中用Glass看到的畫面,還在紐約時裝周的秀場上植入這款產品。甚至,《時代》雜誌還將Glass評為2012年度發明。

Google Glass的教訓在現階段對AR/VR行業也同樣受用,不管是Magic Leap、Meta或是任何其他公司,通過理想化的視訊、概念去行銷不存在的技術是有風險的,可能會引發民眾反感和抗拒,這將不利於未來的技術發展和推廣。

備受期待的技術

從首次發佈開始,Google Glass便備受期待,這種超前的人機介面互動方式,曾一度被認為是下一代可穿戴技術的重大進步。然而,Glass當時並沒能推動AR眼鏡普及,反而是後來的Apple Watch等智能手錶,引領了智能化穿戴裝置的進步。

實際上,大家對Glass的關注也來自於Google的行銷,Google為我們創造了對未來技術的期待。而且,當時並不是任何人都可以買Google Glass,你可能需要上Twitter上參加活動,才有機會獲得以1500美元購買Glass的權利。此外,你還得本人親自線下取貨、接受培訓,意味著額外的差旅費和時間。

Google Glass早期的受眾主要是技術開發人員、名人,因此在大眾看來,它不再只是一種技術創新,而更像是觸不可及的特權。Thrun表示:在當時,Glass成為了財富、差異的參考點,就拿我自己來講,我每天戴著Google Glass去開會、跳舞、參加派對,別人會把我當搖滾明星一樣歡迎。這很有趣,AR眼鏡竟然可以讓沒那麼受歡迎的Geek受到人們尊敬,Thrun本人就體驗到了這種效果。

後來隨著Google Glass熱度增加,有越來越多的人使用它,包括工程師、電腦科學家等等,其中不乏很多白人男性。而沒有使用Google Glass的人則認為,這些戴AR眼睛的人有點脫離現實,甚至還給他們取了外號,這進一步損害了Glass的聲譽。

種種跡象表明,Glass在人們眼中的形象越來越不“酷”,它所配備的攝影機,甚至還被質疑違反了隱私安全。

Myers認為,Glass失敗的主要因素之一就是Google的行銷,導致產品形象出現問題。他還認為,Glass本可以定位為比Go-Pro更小的穿戴式攝影機,但開發人員意識到這一點時已經晚了。

實際上,Google將Glass作為時裝去行銷,其目的是通過與時尚結合,吸引更多人去穿戴Glass。然而,將Glass與模特、名人結合,再加上昂貴的價格,卻脫離普通消費者人群。更重要的是,人們開始意識到Glass並不能完全做到宣傳片中描述的功能。

在2013年6月,Google Glasss的公眾形象因為PRISM棱鏡項目的曝光而再次受到打擊。這時候,即使是產品降價、拉低門檻,也為時已晚,消費者對科技公司的隱私安全已經產生質疑,同時也擔心Glass會變成某種監控工具,不管是攝影機還是麥克風,都可能洩密。

隨後,越來越多人開始抗拒在公共場合佩戴Google Glass,因為擔心它的攝影機很顯眼,容易引起周圍人反感。

實際上,Google Glass並不算是完整的產品,使用起來不夠方便。早期使用者不僅需要支付1500美元,還需要免費為Google測試該AR眼鏡,並提供反饋。

最終,由於技術和產品形象問題,Google Glass於2015年停止向公眾發售,而從2020年開始,其軟體更新也停止了。儘管如此,它讓我們看到了早期可穿戴AR的雛形,並推動了後續語音助手的發展。後來,Snapchat推出了拍照眼鏡,微軟、Magic Leap也陸續推出了AR頭顯。

Myers認為,如果Google沒有推動AR眼鏡技術突破,可能也沒有現在AR行業的發展。Google Glass為感測器、計算單元的小型化鋪平了道路,相比於幾年前,現在的AR眼鏡方案已經得到長足發展。

與此同時,回顧、分析Google Glass的失敗對於未來AR眼鏡發展也很關鍵,我們需要思考,為什麼公眾曾經對AR技術反感。Myers表示:Google最初希望通過AR眼鏡來改變傳統的社交方式,但沒有想到,頭戴式相機會打破現有的社會規範,進而影響人和人之間的自然互動。儘管在短影片平台推動下,越來越多的人使用攝影機記錄生活,但大多數人在鏡頭下還是比較容易緊張,不能很好的做自己。

而如果配上人臉識別技術,別人掃描一下就能得到你的資訊,那就更可怕了。Myers還指出,也許未來人們會無時無刻不使用相機,但這種新常態將需要一定時間去發展。不過,目前還是有少數的忠實使用者依然在使用Google Glass,比如用它來錄製會議、給孩子拍照,足夠方便。

眼鏡是AR的必要載體嗎?

技術發展使得AR/VR頭顯普及成為可能,現在正在開發AR頭顯的廠商應該吸取Google Glass的教訓,致力於解決社會問題,而不是創造新的問題。

Myers認為,Google Glass的過去與Meta的現在有很多相似之處,甚至連Meta CEO馬克·扎克伯格對AR/VR願景的描述,都與Google Glass相似。Myers表示:儘管大眾對於AR/VR的看法充滿不確定性,但Meta依然堅持認為這是未來,就像是當年的Google一樣。

與Glass時代不同的是,現在科技公司在行銷新品上吸取了教訓,比以往更加親民,更注重於實際應用,而不是天馬行空的未來。Myers表示:如果Google可以再次行銷Google Glass,產品定位可能更接近GoPro,比如在運動時佩戴,不運動時就可以取下。

Meta與微軟合作也是這樣的策略,即尋找AR/VR在生產力、辦公這樣垂直領域的應用,而不是將AR/VR作為全能商品來行銷。

而對於當前GoogleAR的策略,Myers認為,Google在AR眼鏡的行銷上比之前更低調,此外Google在AR技術上可能比其他公司更領先。企業版Google Glass已經做到比初代Glass性能更好,因此相信Google可以在此基礎上,將AR眼鏡做的更時尚。

當我們思考AR眼鏡的必要性,也許可以思考這樣一個問題:什麼樣的應用場景可以帶來足夠多的價值,證明眼鏡是AR的必然載體?如果說AR導航是一個明顯的應用場景,那麼AR的響應速度必須很快,才能比直接看手機、聽語音導航更方便。另外,即使不在AR眼鏡中導航,移動AR、車載AR HUD也可以實現這樣的功能。

參考:

https://www.businessinsider.com/google-glass-remember-the-internet-no-3-quinn-myers-new-book-2022-10

https://www.virtualvector.xyz/quinn-myers-google-glass-qanda/

本文來自微信公眾號“青亭網”(ID:qingtinwang),編輯:Esther,36氪經授權發佈。

本文經授權發布,不代表36氪立場。

如若轉載請註明出處。來源出處:36氪

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞