「颮線」災害不亞於颱風 一張圖看烏雲大軍為何壓境

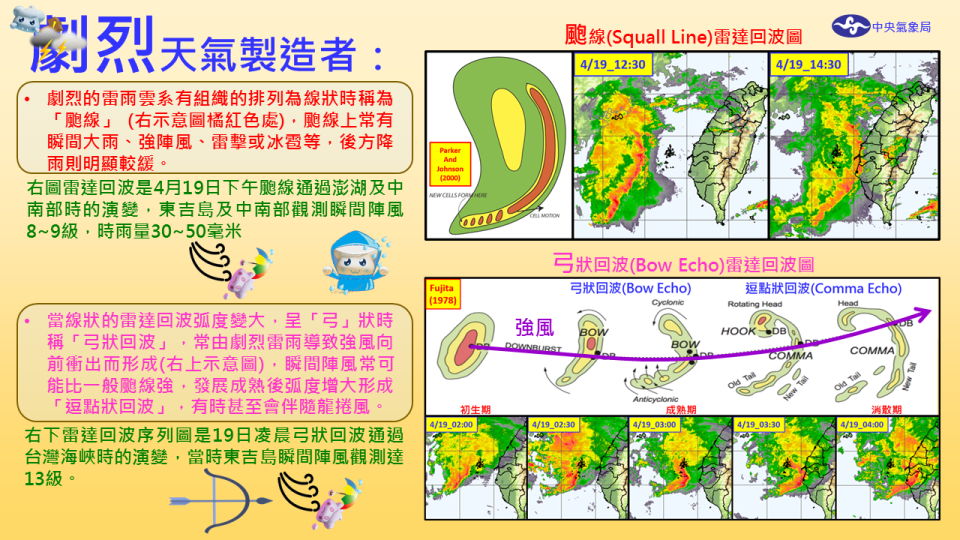

上周五(19日)起48小時內3道「颮線」襲台,天氣十分不穩定,突如其來的強風與大雨讓許多民眾記憶猶新,網路與媒體也瘋傳烏雲大軍壓境的「灘雲」照片,中央氣象局今天在臉書粉絲專頁「報天氣」貼出一張圖,說明到底是什麼系統造成這些驚人的現象。

「報天氣」po文表示,上周五凌晨與下午分別有組織性的對流系統通過台灣及鄰近海域,氣象上稱其為「中尺度對流系統」,相較於上千公里的高壓或低壓系統,它們的空間範圍比較小,生命期也比較短,所以預報的不確定性也比較高,往往必須等到系統出現後,才能有比較好的掌握。

「報天氣」說明,在時序慢慢進入暖季及未來的梅雨季,大氣的潮濕程度會越來越高,也會越來越不穩定,很容易出現一個個的雷雨雲,在合適的大氣環境下,較小的雷雨雲們互相「手牽手」團結在一起,互相合作,擁有自己的環流,就會形成「中尺度對流系統」。

由於每一個雷雨雲都會伴隨較劇烈的天氣現象,所以當它們團結在一起,劇烈天氣的程度與維持時間都會增大,常常伴隨強陣風、強降雨、雷擊、冰雹甚至龍捲風等災害性天氣現象,上周五影響台灣天氣的「颮(音同飆或咆)線」與「弓狀回波」就屬於中尺度對流系統,其中弓狀回波空間範圍與生命期都較颮線小,但卻能引發不亞於颱風的強風災害。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞