【跨越半世紀的家族對話】高英傑:擁抱結痂的傷口

文/張子午

鄒族菁英高一生,在日治時期被殖民者刻意栽培,具有豐厚的文化素養與率領族人邁向新時代的遠見,堪稱20世紀前半阿里山上「文藝復興人」的典範;二戰後政權更迭後不幸於白色恐怖中殞落,眾多子女在周遭異樣眼光與艱困環境中成長,次子高英傑長期投入保存、整理父親留下資料的工作,並在日前完成與雲門舞集創辦人林懷民會面的心願。 近年高英傑已將高一生在被槍決前,1952年到1954年囚禁期間以日文寫下的書信全數翻成中文,預計明年由國家人權博物館出版。《報導者》特別選錄其中3封過往甚少曝光的內容,讓這位國家殺不死的自由心靈,與當下對話⋯⋯。

那時同房的難友誰都還沒睡覺,聆聽從收音機播放出來的美妙音樂,當時時間大約晚上9時,我可能7時左右閱讀書籍疲累就睡著了。我覺得中斷的續夢太可惜,醒來後好想念家鄉所以寫了一首歌,昨天已經完成,歌名叫〈山上的故鄉〉,以後想再寄過去,曲式和〈杜鵑山〉有些類似。給油巴那(舊家keyupana)的電燈還沒有接吧,遷移沒有接電的地方,夏天有蟲蛇,冬天怕火災(油燈蠟燭很危險)都很危險。請堅持在現在的宿舍,這事和妳堅決的約定。我和妳的心情是一樣,特別為小的孩子(豐玉、英洋、美英)的事時時刻刻銘記在心。請妳連我的份也加上好好照顧他們。讓妳一個人勞苦實在過意不去。不知道何時回去但不必擔心我的事。保重身體暫時忍耐,我一定帶著健康身體回去。我向神所求妳和全部小孩們平安及幸褔。

12月21日 一生

從深山與世界接軌

「給油巴那,父親是第一個將這個地名以文字記錄下來的人,」高英傑說。今年78歲的他,已經很少再像以前從嘉義市區開一個多小時的車上到阿里山的達邦。但每當回到當年出生、成長的地方,一切仍無比熟悉。

「某次布農族攻打到鄒族的達邦社,另一個鄒族聚落特富野社的人居高臨下吶喊叫陣,使得入侵的布農族人失去先機,急忙逃走,在一顆大石頭上留下背負裝備、食物的網袋來不及帶走,鄒人稱為keyupu,因此這個地方就被取名為Keyupana:鄒語的『背包寮』,」高英傑說。

因為被日人賦予警察兼教師的重任,高一生從原屬特富野系統的小社,搬到當時的阿里山行政中心達邦,定居在聚落外圍東北方的給油巴那,婚後10位子女陸續在此出生,長男早夭後,高英傑便成為家族中最年長的兒子。

如同他的父親,高英傑對鄒族的歷史、文化與音樂知之甚詳,儘管從1980年代後期就因為一些因素離開山上,定居嘉義市區,但在整理高一生遺留下來資料中,仍與阿里山亙古的傳統保持連結,成為他心靈的原鄉。

身為日治時期第一位接受新式教育的鄒族人,從戰前到戰後,高一生在不同的時代轉捩點中,首先一腳踏進現代世界,與之接觸、接受刺激並主動對話,既望向未來又銘刻下過去。

甫從台南師範畢業,日名矢多一生的他,就於1933年6月的人類學雜誌《ドルメン 》(Dolmen)發表〈阿里山蕃がトフヤ族タパグ族に分れた由来〉(阿里山蕃特富野族和達邦族分開的緣由)一文,追溯鄒族從新高山(玉山)的發源、各家族的遷徙路線、與泰雅及布農族間的征戰、抵達並定居到特富野與達邦的歷程等。

高英傑把這篇珍貴的文章翻譯成中文,令人看到在當時1930年代殖民地下,有別於原住民普遍是被研究、詮釋與控制的「客體」,矢多一生罕見地從族群內部的觀點出發,以「主體」的視角,替缺乏文字紀錄的族人留下集體記憶。

他同時也成為外來者與部落的中介及引路人,開啟不同文化間的理解與交流,從深山與整個世界接軌。

1927年,矢多一生以一個多月的時間陪同俄國語言學者聶甫斯基(N. A. Nevsky)到部落進行田野工作,傳授鄒語並採集民間傳說,合作編寫《鄒族語典》;1943年,他則協助民族音樂學者黑澤隆朝進行鄒族音樂的採集、研究與錄音工作,帶領族人至台中放送局並陪同練習錄音曲目。

而在面對殖民統治者與部落內部的秩序規範時,更時常在內外雙重的壓力中,勇於走出自己的路。

「日治時期地方上有3個舊習慣:敵首籠、獸骨罈、家屋葬,我父親帶領青年團成員想要革除這些舊習,燒掉頭骨、將埋在家裡地板下的親族遷葬到墓地,與部落的傳統勢力產生矛盾與衝突,有人想要殺父親,所以日本人還給他一支『拐杖劍』。」高英傑提到。

1942年太平洋戰爭期間,日本開始在台灣徵兵,由於不願見到部落青年遠赴戰場遭到無謂犧牲,他不惜抗命反對日人徵調鄒族部落男性,而被上級叫去神社訓斥,罰以禁閉一整晚。

在戰後政權更迭變化越加劇烈的時刻,他不改其志,不願做一個同流者,主動參與、介入族群命運方向,最終在白色恐怖襲來的浪潮中滅頂。

家裡的唱片怎樣呢,孟德爾頌有損壞嗎,播放的時候要謹慎。我的文件(書類)在衣櫃中壁櫥裡或其他地方到處放置,湊在一起不要翻動,照原來樣子找個東西包裹後收藏好,將來移交的時候遺漏一件都是嚴重的事。有關鄉長宿舍,我已寫信給縣長,照原來樣子堅持下去不必擔心。我最近愈來愈容易入眠,常常夢見和妳回到河邊或是到田地或是去捉蝦的夢,也時時夢到懷抱小孩子的夢,將來回家後,替代妳使勁地照顧孩兒們。雖然妳一個人既孤單又艱苦但我的一份情也代我照顧孩子們。祈求神保守妳,其次為小孩和家族!在我回家之前大家的健康!平安。

11月15 一生

匪諜之家的記憶

「哥哥會不會累啊?不簡單哪,快80了,你應該可以活到90歲喔!」笑得雙眼彎成兩道弧的高春英說。她是高一生的四女,從醫院護士的工作退休後般回山上與女兒同住,偶爾就近整理看顧現已無人居住老家。

「呵呵,最好不要,真的到年紀太大,躺在床上怎麼辦?我們兄弟姐妹都有一點氣管問題,」高英傑說。近幾年,弟弟們陸續離世,他是這一輩中唯一還在世的男性。「現在都是女生了,因為比較沒有喝酒啊!」高春英補充。

雨後的達邦天空清澈,群山鮮明的輪廓下,老家屋子前的水泥院落,兄妹兩人隨意閒聊著,幾隻貓懶散地經過,平靜的鄉居歲月彷彿與其他散居在部落裡的人家沒有什麼不同,但平凡小屋曾經是阿里山上最惡名昭彰的「匪諜之家」。

「小時候我常跟男生打架,有一個小男生對我比較好,他說高春英,沒關係,妳從杜家的水田這樣慢慢慢慢走,就會走到家裡。在學校他們都說我是共產黨的孩子,到現在都不會忘記哪!那習近平是不是應該對我好一點?」高春英繼續笑著說。

有別於政治受難者家屬通常表現出來的悲情樣貌,兄妹兩人回憶那段歲月的人事物,幾乎笑到流淚。

「父親被抓後,有天晚上大批人馬大概有二十幾個沒敲門就進來,說要找『叛亂證據』,兩三個人來到室內直接撬開天花板,大喊『找到啦、找到啦,不必再敲了!』結果是什麼:一頂鄉公所曾借去抓蝦的鋼盔,還有我們用來挖竹筍的刺刀。哈哈哈!」高英傑說。

「驚恐的母親,某天把父親所有東西統統拿去燒掉,只留下一本還有空白頁的日治時期警察講習手帖,作為記帳之用,以及一本有關『小學校為中心的理想農村建設』內容的書,裡頭是他1929年就讀南師時劃下的重點與筆記,」高英傑說。

那本書因為掉了封面而倖免成灰燼,上頭以鉛筆寫下的眉批,充滿剛開始萌芽的「自治」理念以及對於部落未來的想像,成為現今少數能一窺高一生思想的重要資料:「吾村地方自治化 吾人不可永遠藉著官府之手發育成長 吾村計有祖先傳承美好耕地 要耕耘 耕耘 耕耘 飼養家畜 增收作物 確實讓村里富有 有了富有的村人 自治才不會有遺憾的事」。

動盪變局中,阿里山上的複雜面貌

在現存檔案中,可發現一份42(1953)年8月5日的公文,由駐地嘉義縣奮起湖的吳鳳治安指揮所發出,表示某山胞「運用員」(線民)「親密告稱高一生家現仍匿有武器彈藥」等語,派出譯員、上尉組員、鄉長、議員、巡官多人先後赴高之宿舍、老家「予以嚴密及澈底搜查,僅查獲三八式刺刀二把,鋼盔一頂」,對此結果仍不滿意的情況下,兩度偵訊高一生之妻高春芳,盤問高鄉長任內所經手的所有槍械彈藥,即便過去是由警分局合法配發、接管或轉讓給他人,都被一一細究,如滔天大罪般上呈給台灣省保安司令部上將彭孟緝。

像這樣的報告,在保存於檔案管理局,共12卷近5千頁的「湯守仁等叛亂」卷帙浩繁的檔案中不可勝數,那是一個由監控、密報、背叛、審訊、自白、死亡堆疊的龐大黑洞。

解嚴初期剛開始談論過去的禁忌時,常將阿里山鄒族在1950年代的遭遇,簡化地歸因於二二八事件後的整肅(高一生接受嘉義仕紳請託,讓鄒族人湯守仁率鄒族部隊下山維持秩序/攻擊國軍並搶奪武器運上山藏匿),而匪諜罪名純屬羅織。

但隨著檔案資料的開放、更多的口述歷史被記錄下來、相關研究與論述逐漸增加,中共在台地下組織「台灣省工作委員會」(省工委)從1949年中開始,接觸並尋求與原住民領袖合作,為共軍渡海來台後的「解放」工作,祕密發展「武裝基地」面貌,越加清晰,高一生以及與之關係親近的湯守仁等原住民菁英的涉案情形,有著更複雜立體的面貌;而在天羅地網的監控中,對於高、湯兩人的酒後狂言或情緒失控的赤裸描繪,更挑戰我們對於「理想受難者」形象的想像。(參見《戰後臺灣政治案件:湯守仁案史料彙編(一)》中,化名「路平」的中國東北籍情治人員步凱的大量報告)

在韓戰爆發的1950年,阿里山儼然是國際冷戰局勢的最前線。

山上部落以及與平地接壤的竹崎鄉與番路鄉,一度成為國府正緊追其後撲殺的左翼份子的「逃亡聖地」:湯守仁在樂野開設醬油工廠掩護上山的地下黨人、任職聯勤44兵工廠被地下黨吸收的許嗟和賴興載奉上級命令轉往阿里山協助修理槍械、在曾文溪畔的西神家召開會議討論解放後的情勢、省工委最高領導蔡孝亁藏匿在竹崎的林立醫師家最終被補⋯⋯都發生在這一年,鄒族菁英不可避免地或多或少涉入其中。

共產黨人、特務、流亡的東北學生、被情治單位吸收的族人,同時交織在群山之間,加上部落新舊勢力的傾軋,以及與逼近傳統領域的漢人衝突不斷⋯⋯身為戰後首任官派鄉長,1950年台灣縣區劃分,實施地方自治後也高票連任的高一生,所面對現實狀況的複雜程度較之日治時期不可以道里計。

從表面的行為來看,高一生在戰後所做的選擇、行動常是彼此矛盾的,若用單一的視角或後見之明的評價,常常難以理解:二二八事件時將台南縣縣長袁國欽及一批外省籍公務員接到達邦老家保護,卻又讓湯守仁率上百名鄒族青年下山攻打水上機場,並搶奪大批軍火運上山;既參與中共地下黨在山上的「西神家會議」,不到一年後又協助政府辦理自首表示其忠誠精神,甚至「晉謁總統,和各軍政首長獻旗致敬,親瞻領袖威儀並恭聆訓示⋯⋯以完成反共抗惡的偉大使命。」(出自《中華民國史事紀要》,中華民國40年3月31日)

然而,若參照他在戰前與殖民者、部落舊勢力的應對模式,就會知道貫串其中的信念:由自身族群的主體以及利益出發,帶領族人在各方衝突力量間保持平衡、嘗試尋找出路的契機。

在短暫卻詭譎的外在變局中,高一生同時著手實踐年輕時代最大的夢想:帶領族人開闢理想中的新天新地,在平坦開闊的「新美農場」過著集體工作與生活的豐足生活。然而,種種資金調度及帳目問題卻越加擴大,成為壓垮高一生的最後一根稻草,最終被政府在匪諜案之外再多加上數條貪汙罪狀,導致此一汙名至今在部落中仍未完全洗脫。

親愛的貴美 庭院樹木的嫩葉在寒風中搖曳哆嗦逗我發笑,因為這樣的寒氣麻雀還是偷吃掉落的飯粒,這寒冷的天氣該是尾聲了。父親在做聖經的研究之外計劃造林、定耕墾地。此外有時縫衣服有時洗衣服也有時和難友交談和散步,每天精力充沛過日子,連一點咳嗽都沒有,這種健康體態要感謝神,也謝謝妳們真心誠意,以下只是要點而已。

1、來這裡花費金錢告訴妳。

(1)9月10日縣長100元

(2)9月19日家族寄錢200元

(3)11月17日家族寄錢100元

(4)12月12日家族寄錢100元

(5)2月5日同100元

計600元

2、當時來此時(九月十一日)購買木屐、茶杯、飯碗、襪子、牙膏等等。

3、此後每週星期天購買日用品。

4、主要的是花生米、雜記簿、信紙、信封、郵票、罐頭類、砂糖類、肥皂類、紙張類、理髮類、墨水(Ink)胃散(預備藥)等等。

從樂觀閒談到求救隱語

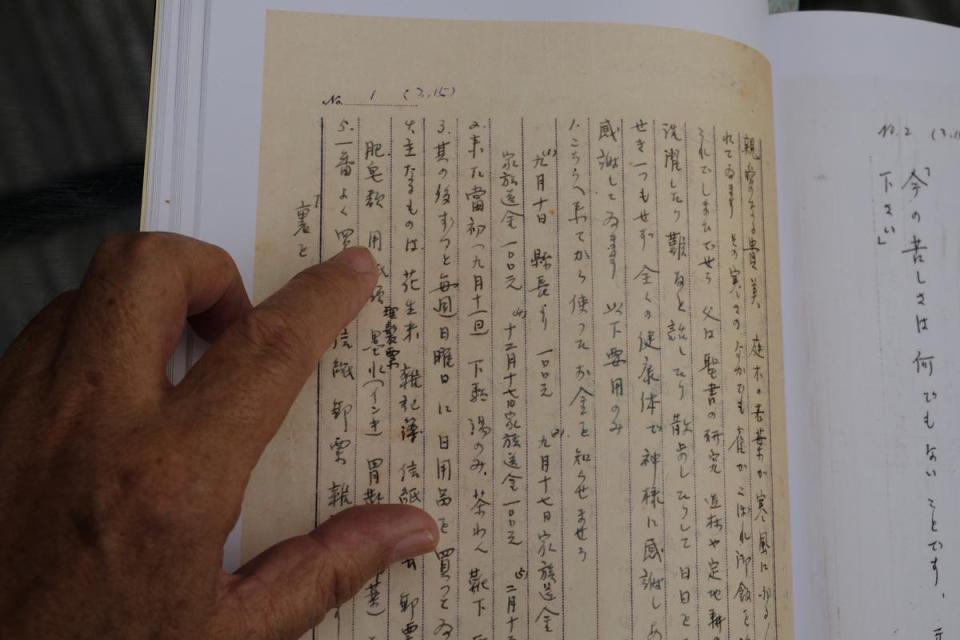

「這邊寫,『我已經移到41房了』,本來是40房,因為住在一個房間,所以大家以為我父親是不是拉別人(下水),所以有特別優待,我們鄒族的人到現在為止,頭腦還沒轉過來,但是檔案我都看得很清楚,審訊父親的時候(他)都沒有講別人,」高英傑指著彩色複印的高一生獄中信件說。「有武士精神,呵呵呵!」高春英笑著回應。

原件因為保存不易,已於2013年捐贈給國家人權館,這一兩年來高英傑將30多封的日文書信(除了前3封請難友代筆為中文)全數翻成中文,預計明年(2019)4月——當年那批原民菁英命喪刑場的日子,正式出版。

除了有感而發寫下的歌曲、「水田不要賣」等廣被傳誦的名言,高一生的書信中,充滿了許許多多的生活細節,就像他從未寸步離開達邦的土地,對著妻子與兒女在耳邊輕柔地訴說與叮嚀:孩子的教育、唱片與書籍的存放保管、種植與耕作農事、老家屋頂的修葺、回到家人身旁的夢境⋯⋯充滿著一個父親對家的眷戀,以及一個丈夫對妻子的歉疚,殘酷的鬥爭漩渦,彷彿離自己很遙遠。

「我會像賈利.古柏般回來」,在某封信中,他這麼寫道,充滿著樂觀與希望地相信,有天會如電影明星般光榮回返故里。

然而一開始從容談心的語氣,到了接近1954年已不復見,取而代之的,是多次出現「我的魂」,以及如密碼般隱藏在句子裡的求救信息。

「翻譯時看到父親當時求救的信件是我最心疼又無奈的事,忍不住掉下眼淚,比如以日語拼出鄒語『poa tuyafa neni to cou na a’o』(請族人救助我得以釋放),或者藏在句子裡的『隱語』:『usa na ao那塊地的開墾已開始了嗎』,『烏砂哪 阿呵』鄒語就是『快來看我』,」高英傑表示。

儘管母親、大姊、二姊等家人苦苦哀求,反而遭到族人更多的恫嚇及疏遠。

「有一個人還跟我母親講說:『妳再嫁好了,才可以吃肉。』」高英傑說。「對啊,半諷刺她,我媽非常傳統,受日本教育,惦惦、很善良,顧家顧小孩,哥哥去念書時我們還是小蘿蔔頭,不會讓我們隨便出去,她很少⋯⋯連埋怨都沒有,」高春英表示。

從書信到音樂,在不斷地將高一生留在世上的痕跡無私分享給一個又一個世代的台灣人,高英傑心中的傷口早已風乾、結痂,只有一事,是他長久至今的懸念。

一封遲來的信

「1952年父親接到下山開會的通知,接著被帶走後,他留了一張紙條給我的大姊高菊花,要我們去找縣長,還有羅水生、林番婆、鄭阿財(幫忙)。」高英傑回憶,除了當時的嘉義縣縣長林金生是政府單位的公務人員,其他都是開發新美農場時委託的承包商,高一生在這個危急時刻,匆忙交代家人前往求助,暫時救急。

可是事與願違。

「我只有跟著去過鄭阿財家,他給我們一包米,後來在車站被別人冒領分贓掉了;據大姊轉述,縣長很無奈地說,實在是沒有辦法的事,其他人也找過了,都愛理不理或是很怕,」高英傑說。

後來在父親陸續寄回的家書裡面,一封寫給二姊高貴美的信中,羅列關押期間收到的金錢,名列第一筆的竟然是:「9月10日縣長100元」。

「我一直很想把這封信影印一份,送給林懷民老師,」高英傑說。

當高一生在1952年9月9日被逮捕後,縣長林金生旋即在9月10日送錢進去,除了家人,幾乎是唯一「雪中送炭」的友人,其子即是後來創辦雲門舞集的舞蹈家林懷民。

當林懷民的藝術成就在1980年代到1990年代達到高峰,另一方面,解嚴後的社會對於沉埋已久歷史的追索也越加熾烈,過往的禁忌透過口述與檔案呈現多更多細節。但如同高一生在檔案中呈現的多面性,不易從當時的歷史條件理解,後人逐漸從歌曲與書信中建構出神話般的理想形象;林金生在案件中的角色,也被放大檢視,從特定觀點詮釋。

在多次的口述訪談中,高英傑都曾提到,父親被捕後沒多久,親眼見到林金生帶著一大群政府官員,來到部落宣讀其貪污罪狀。但他沒想到的是,陳述如實所見,會被加上許多負面的議論,甚至和高家後人有著南轅北轍的認知。(更多內容請看報導者)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞