【鄭秉泓專欄】《光》+《你的臉》:蔡明亮的電影時間

近年作品展演以白盒子(美術館)為主的蔡明亮,終於又把電影帶回黑盒子(電影院)。既然是蔡明亮,當然不會單純放片那樣簡單,所以他舉辦眾籌向觀眾募了筆款項,把光點華山打造成藝廊,前後牆面不僅會有十三張臉的大型輸出,還加碼蔡明亮最新畫作,連同三十年來蒐集的舊椅子共同展出,影片映後除了傳統QA問答,近期四處唱歌的蔡明亮也免不了高歌幾曲,甚至走出戲院到華山草原開唱。

這回《光》(片長20分鐘)+《你的臉》(片長78分鐘)的聯映,讓我想起2003年的《不散》,那是蔡明亮創作生涯非常重要的轉捩點,此後他邁向了一個不再追求情節,鏡頭以純粹凝視勝過戲劇敘事的重要階段。近年,蔡明亮的影像既可以為了一種感覺一種意念而生,也可能為了一個日常行為而存在,從《臉》到《郊遊》再到《行者》系列長短片,蔡明亮的電影越來越簡單,簡單到就只拍人類如何吃喝拉撒,如何行走如何觀看,還有如何睡眠,而觀眾不只是觀看者,同時也是參與者,於是電影不只是電影,看電影就像參與一場行為藝術,觀眾正是電影的一部分。

蔡明亮屢屢強調,自己越來越不喜歡用傳統方式來定義、分類自己的作品,所以舞台劇《玄奘》可以視作一部電影,《你的臉》不是紀錄片也非劇情片。十二位老者、一位中年人、再加上拍攝的場地是一棟歷史建築,蔡明亮神乎其技地讓鏡頭隨著他們的頻率呼吸,給他們充裕的時間訴說生命經歷——可以透過言語,也可利用其他方式,真說不了、表達不清楚的,便交由坂本龍一的音樂代勞。於是,言語是言語,也不是言語,音樂是伴奏,又不是伴奏,言語和音樂,是伴隨著純粹影像而存在的,一種或是內建或是附著於外在的微妙存在。

《你的臉》裡頭的每張臉都有故事,但是蔡明亮卻無意去突顯、挖掘、利用那些故事,因為鏡頭裡那一張張臉所成為的影像,實在太純粹了,純粹到不需要任何戲劇元素輔助或背景脈絡說明,吐舌、打盹、放空、說話都同等精彩,這十三張臉即構成了電影的敘事本身。

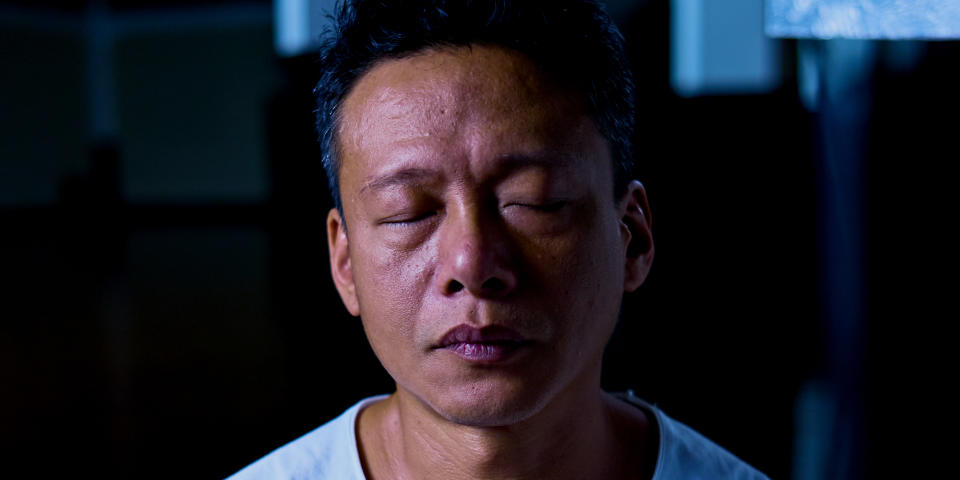

最後出現的那張臉,想當然爾必須是蔡明亮永恆的創作靈感泉源李康生。蔡明亮在拍攝《小孩》時,偶然挖掘毫無戲劇訓練、在電動遊戲場工作的李康生,為他寫了《青少年哪吒》劇本,此後近三十年時間裡,蔡明亮用各式各樣的拍攝方式去記錄小康的臉。我們可以說,觀看小康不同時期的臉龐,集合起來便可以摸清蔡明亮的創作輪廓。

《你的臉》中,小康面對鏡頭有著空前的自在,他不是表演,而是淡淡笑著回憶述說自己和父親相處點滴,當小康說出「可是現在我也不年輕了」這句話,之後他靜默下來微笑,然後接上一顆忽明忽暗令人想到《不散》謝幕畫面的長鏡頭。小康的臉總結了蔡明亮三十年的創作,一句「可是現在我也不年輕了」總結了《你的臉》整部電影,蔡明亮真正要拍的也許不只是有溫度的臉,不只實體的中山堂,而是看不見捉不住有時感受得到有時卻感受不到的——時間。

於是我忽然懂了。《光》+《你的臉》在光點華山的獨家聯映,由凝視中山堂的《光》開場,然後以《你的臉》最後中山堂空景的光影變化謝幕,其實宛若另種型態的《郊遊》加上《不散》。

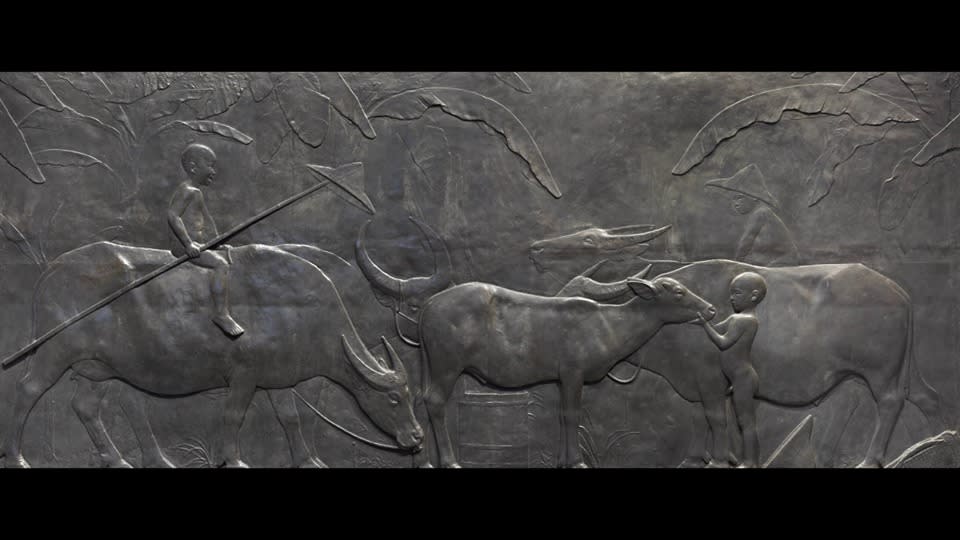

《光》的末尾,攝影機在台灣日治時代雕塑家黃土水於1930年完成的石膏淺浮雕作品《水牛群像》(註)上緩慢近拍(移動方式令我想起雷奈凝視畢卡索名畫的經典短片《格爾尼卡》﹝Guernica﹞),我們看見了水牛身上的結實筋肉、幼童手上的竹竿、竹竿尖端撐著的斗笠、公牛頭上的角、幼童與牛頂上的芭蕉葉、還有水牛飽漲的乳房和幼童尚未發育的陽具。蔡明亮的鏡頭,猶如《郊遊》最後小康和湘琪的目光,沒有前因後果,就是單單純純直視眼前比中山堂落成年代更早的台灣原生風景。

從《光》的凝視《水牛群像》到《你的臉》記錄中山堂的光影明滅,蔡明亮所要凝視的從來不只是臉,如同《不散》所要道別的不只是銀幕上的《龍門客棧》,《臉》真正要講的也不是羅浮宮。一直都是時間,短暫的時間,長長久久的時間,記錄小康形體變化的時間,還有台灣的現在、過去和未來。

索性把《光》+《你的臉》在光點華山的放映視作一個藝術行動整體吧,銀幕上出現一張接一張的臉,有形的臉和無形的臉,人的、建築的、藝術品的、時代的容顏,台北的變幻與台灣的社會歷史文化變遷,然後是中山堂的內(鎮堂之寶《水牛群像》)與外(進來光復廳被拍的十三張臉)與日本音樂家坂本龍一為此片所作音樂的奇異交合……。

電影播放完畢,走出影廳,卻見影像穿廊上的巨幅臉譜燈箱底下,展出的椅子紛紛坐滿了人,有的是觀眾有的不是,有的興奮有的疲累有的放空有的若有所思,望著這一張張臉,我想我依舊身在蔡明亮的電影時間裡。

註:根據維基資料,1930年,黃土水於日本東京池袋的工作室中,以淺浮雕的技法創作此一高250公分,長500公分的大型雕塑,原打算以此參選帝展,卻因過度勞累及盲腸炎引發腹膜炎而於12月21日病逝,此作因此不及參加帝展。1937年,黃土水遺孀廖秋桂將之捐贈予台北市役所。由於作品尺寸巨大,最終鑲嵌在甫落成不久(1936年11月26日)的台北中山堂(當時稱為台北公會堂,為日本知名建築家井手薰的作品)二樓與三樓間樓梯前的中央牆壁上。

【Yahoo專欄作者鄭秉泓】

高雄人,資深電影評論者。著有《台灣電影愛與死》、《台灣電影變幻時:尋找台灣魂》,編有《我深愛的雷奈、費里尼及其他》、《她殺了時代:重訪日本電影新浪潮》等書。

※不加入Y!電影粉絲團,你就悶了!

movie_id:9898

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞