不再是「直男」的公竹節蟲:如何保留和重現失去的性狀?

在演化的神奇旅途中,物種經常會失去一些曾經重要的特徵,比如翅膀或尖牙,因為這些特徵可能變得不再有用或者維護成本太高。但令人驚奇的是,這些消失的特徵有時會在後代中重新出現,就像竹節蟲的翅膀一樣。最近的一項研究更是揭示了竹節蟲中的神奇現象:即使失去了雄性性徵,牠們的基因依然堅持存活!

雄性竹節蟲去哪了?

博洛尼亞大學的研究員Giobbe Forni帶領的一個團隊,深入研究了竹節蟲中的一個有趣現象:失去雄性的群體如何保留雄性性徵的基因。這些竹節蟲群體中只有雌性存在,雌性通過一種稱為「孤雌生殖」的方式繁殖,不需要雄性參與。然而,研究發現,這些群體中的雄性基因並沒有消失,而是依然存在並在發揮作用。

基因的秘密:多效性與基因網絡

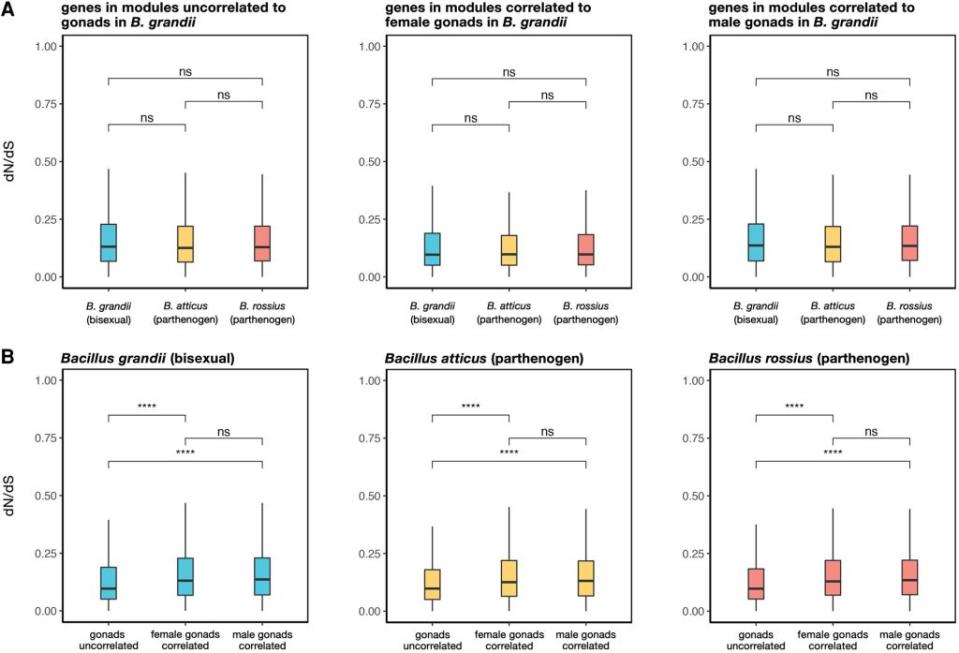

Forni和他的團隊發現,即使在失去雄性的竹節蟲中,與雄性生殖相關的基因依然表達,這些基因在孤雌生殖的雌性中也有作用。這種現象稱為「多效性」,即一個基因在多個生物過程中發揮作用。多效性可能是這些基因在特徵消失後仍然被保留的原因之一。

未來恐派得上用場 雄性基因仍然存在

此外,研究還發現,與其他基因高度連接的基因更可能在孤雌生殖竹節蟲的生殖組織中表達,這表明基因網絡的連接性也可能影響基因在特徵消失後的保存程度。

Forni指出,未來的研究應該在更大的物種範圍內探討這些基因保留現象,以便更好地理解生物多樣性和適應性的複雜性。透過觀察和分析更多物種的演化過程,科學家們將能更全面地了解基因在演化中的角色。

這項研究不僅揭示了特徵消失後基因的保留機制,還提供了理解罕見雄性和隱秘性繁殖現象的新視角。這些現象在許多被認為已經失去產生雄性能力的物種中都有觀察到,並展示了即使在演化過程中失去的特徵,其背後的基因也可能長期保留,並有可能在適當的條件下重新出現。

這為我們理解生物演化提供了新的視角,也為未來的生物學研究開闢了新的道路。這項研究刊登在最新一期的《Genome Biology and Evolution》。

更多科學與科技新聞都可以直接上 明日科學網 http://www.tomorrowsci.com

首圖來源:Pixabay cc By4.0

圖片來源:Published in Frontiers in Microbiology 2021 cc By4.0

參考論文:

1.Parthenogenetic Stick Insects Exhibit Signatures of Preservation in the Molecular Architecture of Male ReproductionGenome Biology and Evolution

延伸閱讀:

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞