中共20大》習近平主政下的中國內政「穩而不安」 是天安門事件以來最嚴峻狀態

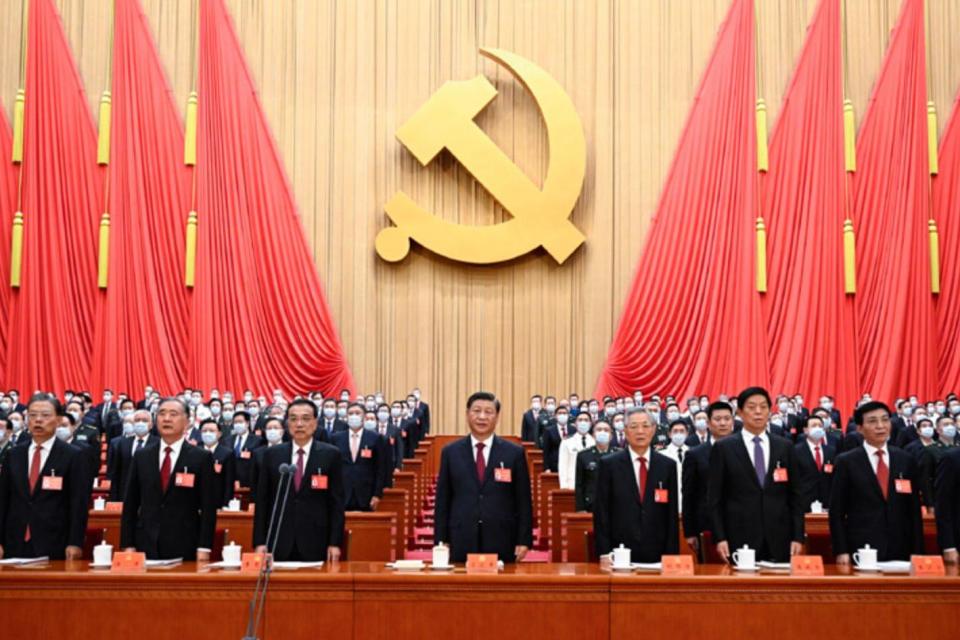

中共二十大開幕,習近平演說長達兩個小時,雖以華麗詞藻談及許多中國成就和願景,卻也暴露該國未來困境及隱憂。(圖片來源/中華人民共和國中央人民政府網站)

10月16日中國展開為期7天的二十大會議,中國國家主席習近平從此展開該國領導人史無前例的第3次任期,17日政治大學國際關係研究中心、台灣大學政治學系共同舉辦座談會,邀請專家學者評論中國內政與對外關係。

根據習近平16日政治報告,儘管經濟和社會狀況備受衝擊,中國仍不會終止「動態清零」政策,政大國關中心主任寇健文直言「中共陷入自我困境,如果(疫情)持續下去中國的麻煩就大了。」

而談及「北京四通橋事件」等嚴格防疫衍生的民怨事件,政大東亞所特聘教授王信賢指出中國目前是「穩而不安」,中國社會的穩定問題,處於天安門事件以後最嚴峻的狀態。

(更多相關新聞:中共20大》2027台灣該擔心的不是解放軍實力 而是一個失敗的習近平與「核統」)

中國放棄清零、開放國門取決「兩條件」

在中國清零不僅是公衛問題,更是一項宣傳制度優越性的「政治任務」,寇健文表示習近平將病毒當作「敵我矛盾」的敵人,因此沒有妥協空間,卻嚴重衝擊了中國經濟和社會對政府的信任。

當全球開放邊界而中國還緊鎖國門,王信賢指出中國的防疫紅利早就沒了,其導致的民怨相當可觀,尤其是在中產階級,民眾很大程度的不信任感是直接針對中央政府,翻轉了過去「差序信任」(從中央到地方民眾信任度呈現遞減)的現象。

王信賢認為中國是否開放取決於兩項條件,一是疫情本身發展、是否出現新變種病毒;二是中國疫苗研發狀況。

中國和莫德納(Moderna)正在洽談mRNA疫苗,但在技術轉移方面難達共識。儘管中國自己做不出mRNA疫苗,目前只能寄望次蛋白疫苗,王信賢表示由於這攸關中國制度優越性,料想習近平不願意直接採購莫德納。

王信賢推測,中國會透過「識別」在鄉村和城市的低風險區嘗試施打新疫苗以達成開放條件,然而這勢必是一條漫漫長路。

(更多相關新聞:中共20大》習近平有3個外強中乾 矢板明夫:反習派在等3顆炸彈炸開)

中國經濟成長可能進入4字頭時代

除了清零戰略衝擊「內循環」經濟模式,中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊觀察,二十大後中國有4大經濟挑戰,包括改革開放和共同富裕路線之爭、國家過度介入民營企業、龐大金融債務風險、人口紅利減少及老化。

國際貨幣基金(IMF)日前將中國2022年GDP成長率下調至3.2%,劉孟俊指「十四五」後中國經濟成長可能走入4字頭時代,習近平這次講話強調「高品質發展」,可能就是在為經濟下行解套。

此外,習近平經濟戰略注重第一、二級實體經濟,這固然有習「相信勞動創造價值」的價值判斷,但也是國產化、供應鏈短鏈化趨勢所致,各國開始把國產當作經濟安全要件,生產轉而靠近市場而非製造成本最低的地方。

不過談及中國科技創新,劉孟俊坦言中國在航太探測、衛星導航、量子資訊等一些領域走在世界前沿,但依然缺乏美國那樣的高端市場,也缺乏破壞式創新的新產品。

至於人民幣,俄羅斯被逐出貨幣跨境交易系統SWIFT後,人民幣在國際化取得一些進展,不過其功能仍偏向交易貨幣,由於資本管制,它作為投資貨幣相對弱勢。

(更多相關新聞:中共20大》習近平暗示清零政策沒改變 港股「嚇跌」 恆生指數 回到「香港回歸前」)

習典範下的中國「穩而不安」

習近平二十大報告全文版洋洋灑灑70多頁,台大政治系主任張登及從詞頻分析鄧小平典範淡出、習近平典範登場,「改革變成『完善』,開放變成『治理』」,反映北京對所謂中國模式、中國故事已經更有自信。

然而,防疫衝擊及隨後的經濟挑戰,已經開始動搖中共統治的穩固性。王信賢直言中國「民怨是很多的」,例如今年6月美國職籃NBA季後賽,中國論壇很多人談到「為何美國現場觀眾不需要戴口罩?」

(更多相關新聞:「罷免習近平」布條高高掛 中國網路禁搜「北京」 京城急聘24小時「看橋員」)

然而王信賢也提醒,從現實角度來看民怨要化為集體行動,中間還有很長一段距離,目前看來中國雖有不安情勢,但仍不構成跨階級、區域和議題的動員。

政大國關中心研究員宋國誠則表示,中國近日動盪歸根究柢必須思考,「中國社會的穩定的本質是什麼?它是建立在協商民主,還是暴力鎮壓?」這一問題的答案,將影響「四通橋事件」將如何演變。

更多信傳媒報導

觀風向》藍綠都沒梗?抗中保台難成2022主旋律 「複製韓流」僅同溫層high

運價指數連17黑 長榮一度觸及跌停 大航海時代榮景回不去了?

文資局花5600萬古蹟修復遭質疑「玩龍山寺」 李永得親赴現場緊急喊卡

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞