中國晶片夢:從「去美化」到「國產」自給自足,中芯國際目前走到哪了?

全球搶攻人工智慧(AI)商機,預計到2030年,晶片產業市場規模將翻倍,達到1兆美元,晶片製造領導地位成為大國競爭的關鍵。去年,美國擴大對中國的先進AI晶片出口管制,如今中國晶片發展前景如何?

據《華爾街日報》(WSJ)3日報導,美國的晶片出口禁令促使中國當局大力扶植國內晶片產業,目標是實現製程「去美化」,達到完全自給自足。

中國晶片代工領軍企業中芯國際(SMIC)在技術上仍落後於台積電與三星電子好幾代,但在北京市郊的新廠中芯京城正積極引入國產半導體生產設備,顯示出該公司希望擺脫對美國技術的依賴。

過去,中國科技公司更傾向於購買美國優質技術晶片,而非自行研發投資。然而,隨著禁令的實施,這些中國公司更難取得美國的AI晶片,迫使他們不得不尋求國內替代品或加強本土技術研發。這一變化催生了大量投資、實驗,甚至一些技術上的突破。

5月,中國成立第三輪國家半導體基金,價值約480億美元,而前兩輪基金的總值接近500億美元。波士頓諮詢顧問公司(BCG)2021年一項估計指出,一個國家若想建立完全「自給自足」的本地晶片供應鏈,將需要至少1兆美元(約新台幣31兆8800億元)的增量前期投資。

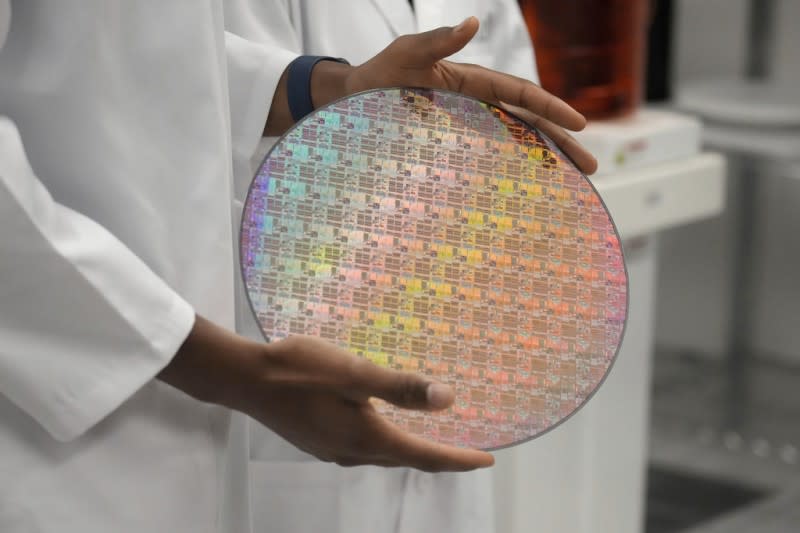

在供應鏈方面,製造先進晶片最關鍵的半導體製造設備成為中國面臨的一大挑戰。這些設備中,包括極紫外(EUV)曝光機(又稱光刻機)在內的產品,由荷蘭公司艾司摩爾(ASML)獨家生產和銷售,多年來一直禁止向中國出售高規格款式。為解決這一問題,中國正積極囤積晶片製造設備,力圖實現使用國產設備來商業化製造晶片。

根據國際半導體產業協會(SEMI)的數據,全球半導體設備採購量正在下降,然而中國的購買量卻逆勢上升。尤其在2023年,中國的進口額增加了14%,佔全球銷售的三分之一。龍洲經訊(Gavekal Research)估計,今年中國擴展的半導體產能將超過世界其他地方的總和,儘管這些新增產能主要用於製造成熟製程晶片。

目前,中芯國際的全面國產化計畫在很大程度上仍停留在願景階段,該公司的生產線依然依賴一些來自美國和其他國家的設備。專家預測,中國要完全擺脫對外國技術的依賴,尤其是在生產高端晶片所需的技術上,還有很長的路要走。隨著晶片技術的進步,自給自足的難度也會越來越大。要實現真正的本土化,中國不僅需要國產晶片製造設備,還必須確保這些設備內部的零件也是國產的。此外,中國也需要在本地生產晶片所需的晶圓和其他關鍵材料。

儘管如此,中芯國際正在邁向本土供應鏈的商業量產。一位熟悉內情的人士透露,中芯國際目前已能夠在這條生產線上生產製程達到28奈米的晶片,並且最近的產量已超過試生產水平。28奈米以上的成熟製程晶片廣泛應用於車用電子和家電等消費電子產品,這類晶片約佔全球半導體市場的七成。

市場研究公司TrendForce估計,到2027年,中國可能將生產近40%的半導體。現行的出口管制對於遏制中國在較低階晶片市場的主導地位並無實質效果。

台積電前高管楊光磊,曾擔任中芯國際獨立董事至2021年,他在談及中國半導體產業現狀時表示,全面封鎖只會迫使沉睡的獅子醒來。

中芯國際的供應鏈本地化策略

過去幾年,美中科技戰使中國在某些技術領域遭遇脫鉤。為減少對進口晶片的依賴,北京當局早已計劃打造晶片自給自足的產業鏈。據知情人士透露,2017年,中芯國際在北京南部工廠附近建立了一個創新中心,專注於供應鏈本地化的研究。自2017年以來,中芯國際已獲得18億美元的政府直接撥款。

2020年12月,中芯國際因被指與中國軍方有關聯而被列入美國出口黑名單。這意味著任何擁有美國技術的公司在向中芯國際出售製造更先進製程晶片的工具、設備或零件時,都需要經過美國政府的批准。中芯國際否認與中國軍方有任何聯繫。但此後,該公司加快了供應鏈自給自足的步伐。

中芯京城新廠將國產半導體生產設備納入生產線,顯示該公司已從研發階段轉向商業生產。據知情人士透露,這些國產設備來自中國領先的半導體設備製造商,如北方華創、中微半導體設備和盛美半導體設備。儘管京城工廠所生產的晶片最終用途尚不確定,但一般而言,它們的製程技術仍與新型智慧手機和訓練AI模型所需的先進晶片技術相差數代。

中國晶片的新進展和瓶頸

中國已經取得了一些明顯的突破。去年,華為發布Mate 60智慧型手機,搭載了中芯以相當於7奈米製程生產的處理器,被中國輿論視為「突破美國封鎖」和「重返5G技術」,引起了西方的關注,儘管華為和中芯國際均未證實Mate 60手機的先進製程晶片由誰製造。這被視為一項壯舉,因為中芯國際和其他中國晶片製造商無法購得ASML生產的最新光刻機。

在高端光刻機方面,中國目前尚無本土替代產品。一些資深半導體製造工程師認為,華為及其合作夥伴本可以改用將矽片多次而不是一次暴露在光線下的工藝來製造晶片,但這樣做會導致良率降低、成本上升。在中國國內,首選的光刻機供應商是上海微電子裝備,該集團宣稱能夠生產90奈米製程的光刻機。然而,這項技術在全球範圍內早在20多年前就已經問世。

晶片製造設備對中國出口的限制,也激勵大量新的中國本地公司紛紛成立,以填補這一空白。在今年3月上海舉辦的國際半導體展覽會(Semicon China)上,部分參展商力推本土產品。一位業內高管表示,競爭十分激烈,一些公司甚至提供晶片製造設備「買一送一」的優惠。

與此同時,中國公司也在積極囤積未受禁令限制的海外生產設備,外國大型企業加強與中國的接單活動。據了解,美國的應用材料公司(AMAT)和科林研發(Lam Research)最近一個季度總收入的五分之二來自中國,而在今年前三個月,ASML光刻系統的銷售額大約有一半來自中國。

更多風傳媒報導

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞