中國經濟面臨「二次探底」?首次降息能解除危機嗎?《經濟學人》深入解析

中國多年來以共產黨的「堅強領導」和穩定經濟增長而自豪,今年其國內生產毛額(GDP)成長目標為5%,比大多經濟學家所預測的數字保守。2023年第一季度同比成長4.5%,較去年四季度增速提升1.6個百分點,高於市場預期;但最近幾個月中國卻經濟下滑,走勢令經驗豐富的觀察員和精明投資者都措手不及。

取消疫情封控限制後,中國4月和5月的經濟數據未達到預期的強勁復甦,零售銷售額、投資和房地產銷售數據均不及預期,城市青年失業率升至20%以上,創2018年開始記錄以來的新高。《經濟學人》(The Economist)本月引述專家觀點分析,與第一季度相比,中國第二季度可能根本不會有經濟成長。野村銀行的陸挺表示,中國經濟可算是面臨「二次探底」。

中國也未按照專家預期驅動全球通貨膨脹,反而出現了通貨緊縮的疑慮。中國5月份生產者物價指數(PPI)達到連續8個月衰退,同比下降4.6%,生產者物價反映出商品和服務價格跌落。人民幣兌美元匯率也走貶,根據美國勞工統計局數據,與去年同期相比,美國5月向中國進口商品支付的價格下降了2%。

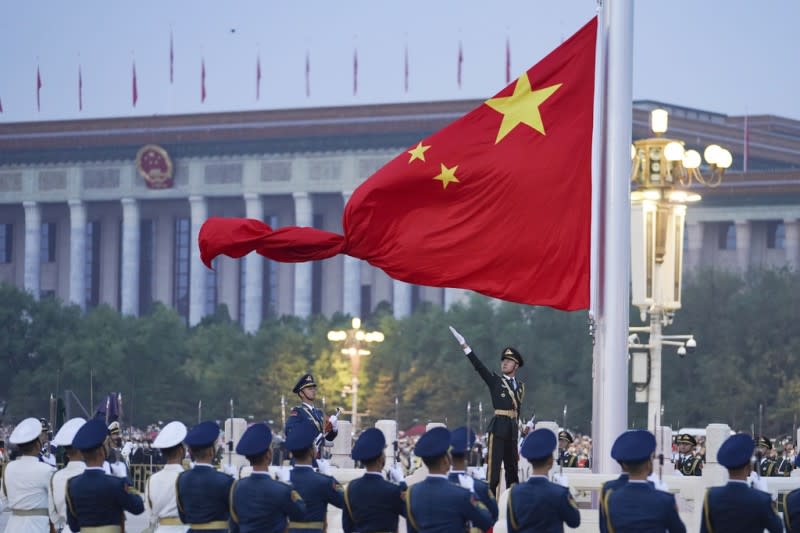

一名解放軍的儀仗隊成員在天安門廣場的慶祝中華人民共和國成立73週年升旗儀式上展開中國國旗。(美聯社)

中國經濟沒起色,當局如何應對?

中國新一屆政府正在努力擺脫去年清零政策的嚴重經濟影響,但地方財政惡化和房市委靡不振,已經成為阻礙北京推動經濟復甦的攔路虎。根據榮鼎市場諮詢公司(Rhodium Group)分析,中國205座城市有一半皆面臨償債困難。去年迄今,中國國家支持的地方政府融資平台發債額暴漲,債務增速明顯超過GDP和收入。在甘肅省省會蘭州和南方城市桂林,光是舉債成本就超過了總收入。

《經濟學人》指出,中國房市去年面臨崩盤危機,今年第一季度在政府祭出大量支持措施救市後,看似從災難性違約、銷售暴跌和抵押貸款抵制中恢復過來,一些分析師還擔心房市可能反彈太強勁,重現過去的投機熱潮。但目前看來,房市需求未如預期回升。據高盛銀行估算,5月新房價格比上月還低,建商雖願意完成緩建項目,但不願啟動新建案。

2023年4月1日,中國河北雄安街頭一景。(美聯社)

過去幾周,中國政府連是否出招救經濟,都讓人摸不透,中央忙於控制地方政府債務,中國人民銀行(中國央行)也看似對物價下跌無動於衷,遲遲不宣布降息。降息雖然能提振經濟,但也會大幅影響一般銀行放款利率,容易縮小銀行的利差(獲利空間)。

意外地,中國人民銀行本月6日要求國內最大銀行降低存款利率;13日宣布,展開7天期逆回購利率下調10個基點──表明中國釋出刺激經濟的訊號。但銀行的抵押貸款利率也或將調低,中國國務院會議16日暗示將採取進一步措施。

摩根士丹利(Morgan Stanley)經濟學家邢自強(Robin Xing)預計,中國為了刺激房市,可還會進一步降低利率;一二線城市的購房限制或將放寬,「政策性銀行」可能為基礎建設提供更多貸款。至於該怎麼減輕地方政府的財政壓力,他認為地方當局可能會發行更多地方債,借新債償舊債。

2023年4月1日,中國河北雄安街頭一景。(美聯社)

過去,土地財政收入通常占地方政府收入30%以上,但近來中國建商買地較為謹慎,也讓地方政府收入大減。邢自強估計,地方政府因此損失人民幣1億元(約新台幣4.3億元),而中央政府或許會試圖填補這一財政缺口。

邢自強認為,這些措施足以穩定中國經濟形勢,實現今年的經濟成長目標。他稱第二季度放緩只是「小問題」,中國服務業目前就業人數比疫情前還少3000萬,但只要等「接觸密集型」服務業景氣回溫,未來一年內能恢復1600萬個工作崗位,而2021年遭遇監管打擊的電商、教育產業,也可能會在政治限制趨緩後恢復招聘。

邢自強並指出,其他北亞經濟體解封後,也都大概花了兩至三個季度才恢復就業形勢,當就業復甦,收入、消費信心和支出也將會恢復。中國社科院經濟權威張斌指出,如果央行政策利率降為0,中國全社會的利息支出將減少人民幣7.1兆元(約新台幣30.5兆元),對應股票市值可能增加13.6兆元(約新台幣58.5兆元),並提振房價,增強買房投資的信心。

2020年11月5日,在上海舉行的中國國際進口博覽會 (CIIE) 上,戴著口罩的遊客走過澳大利亞葡萄酒和其他農產品的展示區。(美聯社)

解決經濟低迷,光降息還不夠?

其他經濟學家則不那麼樂觀,認為經濟低迷不是降息就能解決的。中銀國際首席經濟學家徐高分析稱,中國政府降息像是無奈之舉,就算進一步祭出貨幣寬鬆政策,也可能不會奏效,因為7天逆回購利率下調對經濟和市場的影響其實不大,而實體經濟的兩大融資需求主體──地產開發商和地方政府──早已被債務拖累,融資需求萎縮,自然對利率敏感性低,也就是對降息無感。

《經濟學人》指出,如果貨幣寬鬆政策不起作用,中國中央政府將必須試試其他刺激經濟的方案,包括上調退休年金、減免稅收、發放消費券等等。浙江省便曾在疫情間推出多種「數位消費券」,促進市場回暖。據螞蟻集團研究院報告,地方政府發放的消費券雖然面額小,但在拉動消費方面很有效,公費支出1元能換取民眾自掏腰包3元。

《經濟學人》指出,但很遺憾的是,中國財政當局似乎認定發放消費券屬無意義的揮霍,反倒認為錢要花在創造持久資產上,因此更喜歡花錢在投資綠色基礎建設、城市交通運輸和中國五年計劃的關鍵領域。

中國51連假人潮。(AP)

更多風傳媒報導

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞