中研院跨域合作 解開再生動物的再生秘密

為什麼會再生的動物,再生速度總是跟受傷程度成正比?這是一個困擾生物學家超過250年的奇特現象。中央研究院細胞與個體生物學研究所陳振輝副研究員及物理研究所林耿慧副研究員組成跨領域團隊,發現斑馬魚利用「機械波」及時偵測受傷發生的位置,以調控相對應的傷口癒合和再生反應。這項研究成果於今(112) 年6月刊登於國際期刊《自然物理》(Nature Physics)。

18世紀義大利生物學家Lazzaro Spallanzani 首次發現某些脊椎動物(如蜥蜴和蠑螈)具有很強再生能力,他仔細紀錄了一個奇特現象,當受傷越重,再生越快,切除手臂引起的再生反應,比只切除手指所引起的再生反應要快上許多。科學家有許多疑惑,像是這些動物如何偵測受傷發生的位置、複雜組織的再生速度如何調控,以及為什麼會再生的動物都可以觀察到類似的反應等,因為研究模型和工具的限制,生物學家至今對此一現象仍然瞭解的很少。

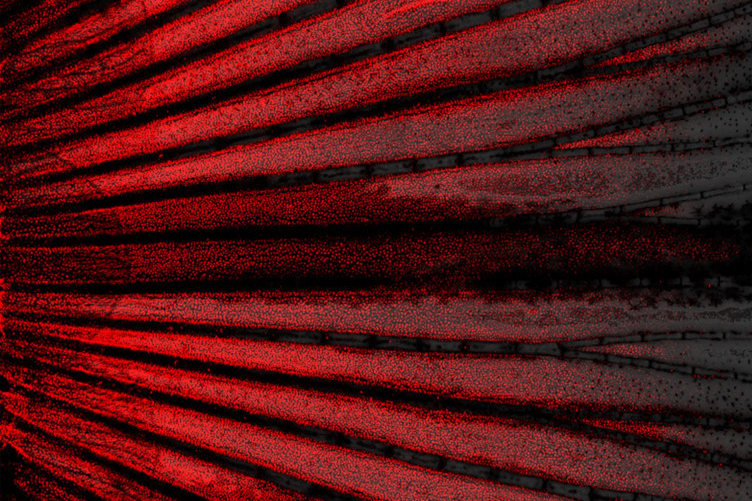

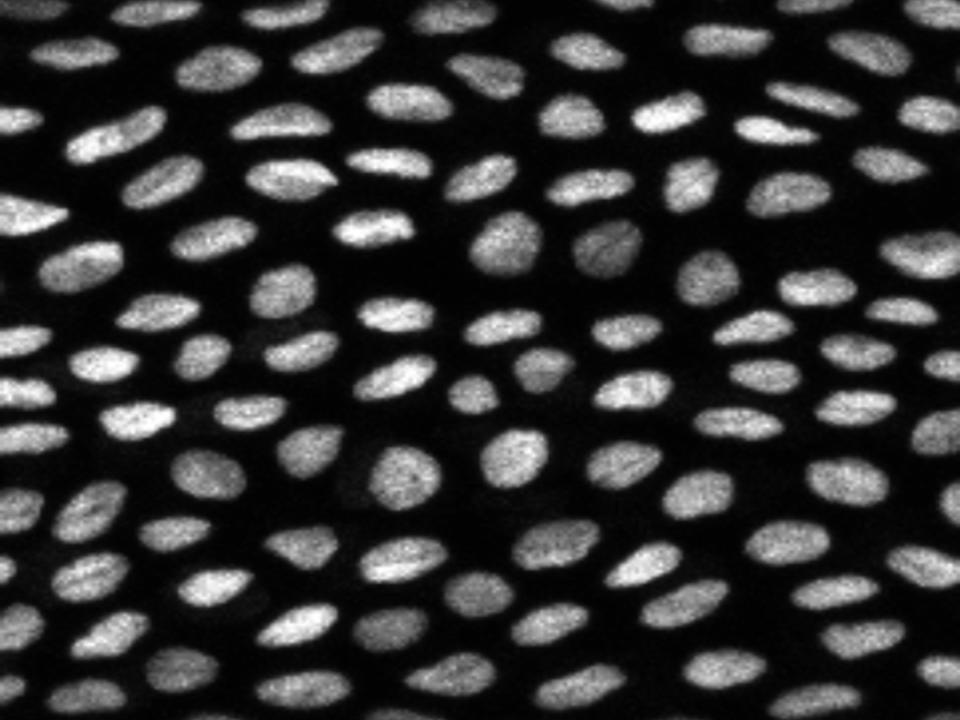

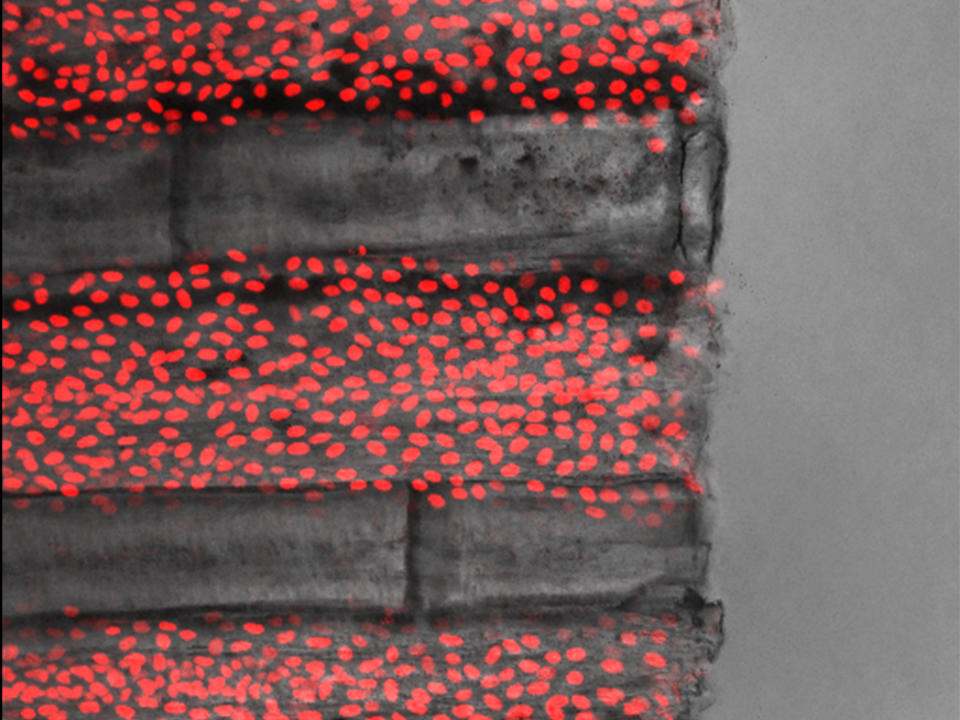

中研院陳振輝團隊利用斑馬魚的尾鰭作為模型,開發活體影像工具,探究脊椎動物如何再生複雜組織。實驗室的博士生黎馬可(Marco P. De Leon)意外注意到,不同的受傷程度會產生不同的傷口癒合反應。在細胞的層級,失去的組織越多,參與傷口癒合的細胞就越多,快速移動的上皮細胞呈現出像是波的運動行為。經由與林耿慧及其團隊成員溫福來博士持續近六年的合作研究,他們發現波的傳遞距離,與被切斷尾鰭的長度成正比。林耿慧副研究員設計實驗,驗證波速會受到組織張力的影響,波的傳遞會互相干涉,支持這個波是機械波。溫福來建立理論模型預測波的行為,發現細胞之間有如彈簧的耦合,機械因素例如阻力的梯度變化,是限制波傳遞的關鍵。他們還發現上皮細胞裡過氧化氫的新功能。作為受傷訊號,過氧化氫可以反映受傷程度、即時控制上皮細胞的移動速度,進而影響波的傳遞距離。

整合性、跨領域的合作雖然深具挑戰性,但是也會帶來解決關鍵問題的機會。陳振輝表示,跨領域的合作需要「不尋常的勇氣」,生物學家和物理學家講的是完全不同的學術語言,也有不同的思考方式;物理學家有一種與生俱來的直覺,可以看到複雜生物現象背後的運作原理,設計出生物學家意想不到的簡單實驗來驗證。共同通訊作者林耿慧表示,如果沒有理論模型,很難推論出複雜因素對於系統的影響;沒有精確的量化,無法看到趨勢和測試理論模型;沒有分子生物技術,無法操縱變因。

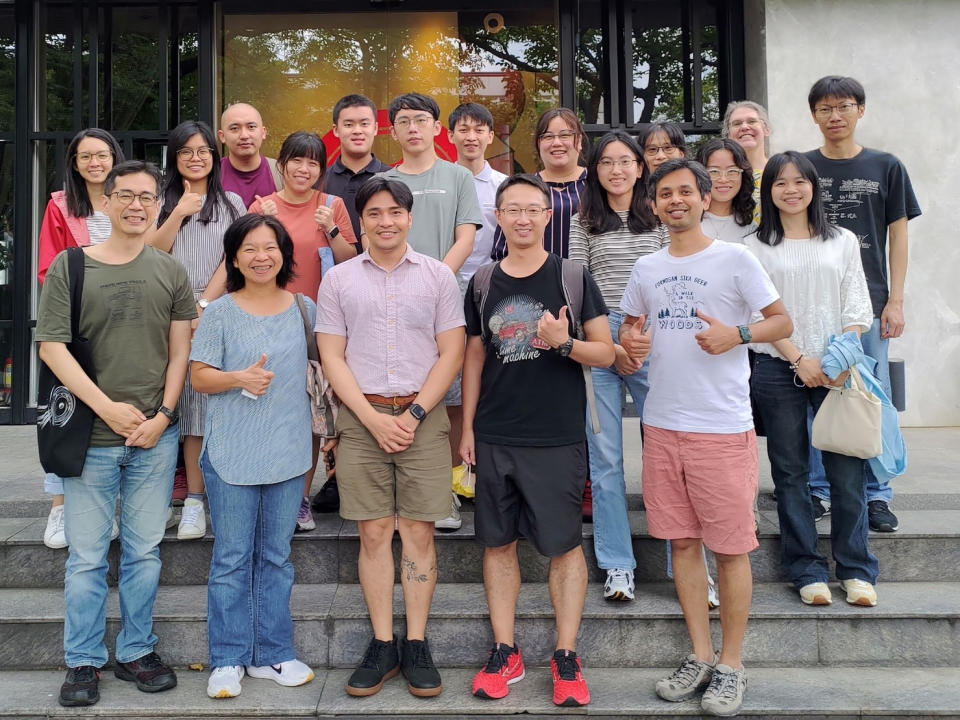

這篇論文第一作者為中研院國際研究生學程的博士生黎馬可和國立臺北教育大學助理教授溫福來,研究團隊包括Giovanni J. Paylaga、王盈婷、阮筱彧、王崇翰、蕭崇德、林耿慧、陳振輝。研究經費由中研院細生所、物理所、中研院前瞻計畫、iMATE計畫,以及國科會支持。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞