〈中華副刊〉短歌雜記 ── 上弦月下的情思

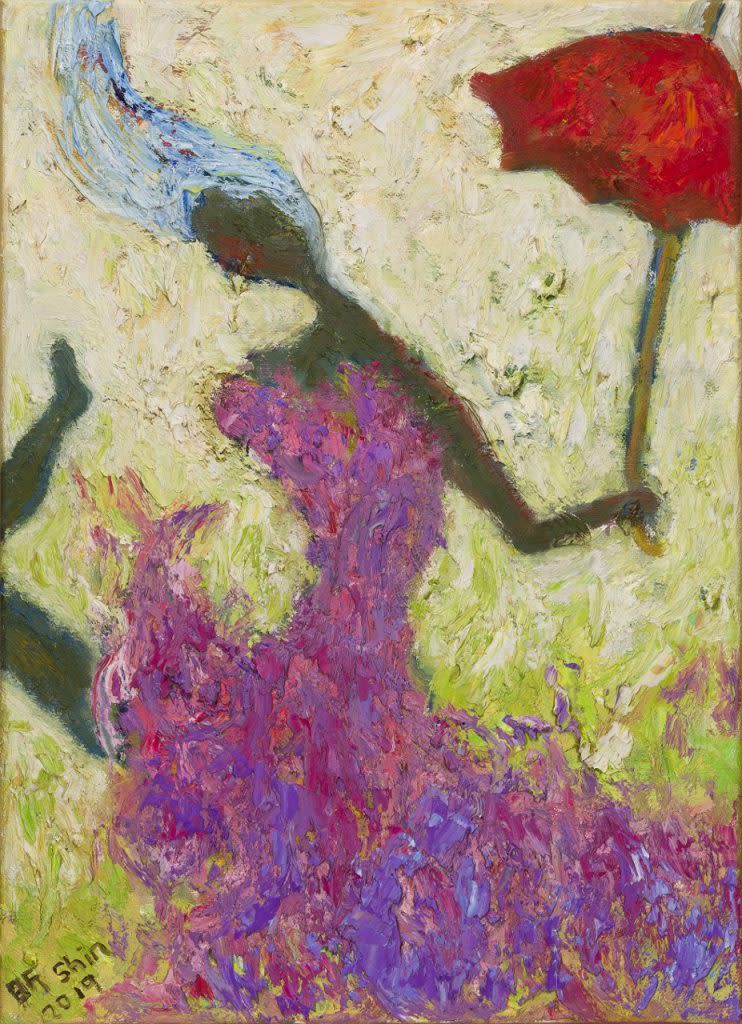

文∕劉驊 圖∕李昕

1900年9月,與謝野晶子在《新潮》雜誌發表了這首短歌:

不知為什麼

總覺得你在等我

於是,我來到這遍地草花 的秋野

在這夕月初上的黃昏

(なにとなく君に待たるるここちして出でし花野の夕月夜かな 《亂髮》,075)

短歌裡的「夕月夜」是個滿有戲的名詞,不僅晶子的詩集《亂髮》有之,紫式部的《源氏物語》有之,日本最古老的文學作品《萬葉集》也出現過。

這「夕月」,指的是上弦月,是陰曆初三、四到初五、六左右於黃昏時刻出現在西邊天空的月相,也大約在日落之後約兩、三小時或稍長的時間便落到地平線以下。

《萬葉集》裡的夕月夜,多以詠月或寄物陳思為內涵,像是第七卷第1073首的:「透過玉珠簾∕往外看∕對獨守空閨的人來說∕是個了無趣味的夕月夜呀!(玉垂の小簾の間通しひとり居て見る験なき夕月夜かも)」。

這有點閨怨的和歌,日學者曾與《古詩紀》所載南朝詩人虞騫的〈視月〉相提:「清夜未云疲,珠簾聊可發。泠泠玉潭水,映見蛾眉月。靡靡露方垂,暉暉光稍沒。佳人復千里,餘影徒揮忽」。不過,由於古代的日本與南北朝時期的婚姻制度不同,前者是以「妻訪婚」為主,從當時的「後朝」文學作品中,可以讀到像是1073這首描述男女婚前交往的概況,或是婚後夫妻分隔兩地居住思念配偶的詩歌,與後者所描述的閨怨些許不同。

在《源氏物語》,紫式部有些篇章更是以「夕月夜」為背景,為男女相會鋪陳浪漫的氛圍。像是第十帖〈賢木〉,就藉著9月7日的「夕月夜」描述光源氏在六條御息所即將隨著女兒齋宮前往伊勢之前,造訪御息所居住的嵯峨野「野之宮」,同時著墨於光源氏在華美的月光下所烘托出來無比高雅的舉止,讓躊躇的六條御息所心動思亂,最後讓光源氏留宿一夜,至破曉時刻離去。

又如第二十七帖〈篝火〉,紫式部也同樣用「夕月夜」築起光源氏與玉鬘兩人在教琴之後純純相會的場景:「初五、六的新月早已西沉,天空雲色隱約,風吹荻葉的聲音,增添幾許秋意。兩人就枕著琴,靠在一起躺著(五、六日の夕月夜は疾く入りて、すこし雲隠るるけしき、荻の音もやうやうあはわなゐほどになりにけり。御琴を枕にて、もろともに添ひ臥したまへり)」。

「夕月夜」的出現,隱隱約約似乎有一股男女間浪漫的愛情因子暗暗擾動著。

十來歲就愛讀《源氏物語》的晶子,其《亂髮》的作品也承襲了這種浪漫。不僅如此,根據佐藤春夫《晶子曼陀羅》一書所述,早熟的晶子在聽到學校老師說源氏物語的故事來自白居易的〈長恨歌〉後,請求私塾的樋口先生教讀,對楊貴妃這位絕世美女悲壯的愛情,更有了莫名的嚮往。

在晶子1909年5月16日發行的詩集《佐保姬》,錄有這首短歌:

在我還是十五歲

的少女心底,竟然

有過這樣的念頭:

想要像楊貴妃那樣被斬

(あなかしこ楊貴妃のごと斬られむと思ひたちしは十五の少女)

對於愛情,晶子在青春時期便有了自己的思想與方向。

晶子當時不知是否知道白居易的長恨歌所敘述的故事,除了史實、民間傳說之外,同時也將自己對初戀情人湘靈不得不分手的深切思念揉進長恨歌裡。

湘靈的身世,無有傳記可考。但從白居易多首與湘靈相關的詩歌,大致了解白居易從小在宿州符離就認識鄰女湘靈,20多歲時兩人相戀,由於白居易母親門當戶對的堅持,37歲時與楊虞卿的堂妹成婚,湘靈最後與白居易無緣結成連理。

815年6月,44歲的白居易被貶為江州司馬,從商州經郢州抵達江州之前所創作的作品有一首〈逢舊〉:「我梳白髮添新恨,君掃青蛾減舊容。應被傍人怪惆悵,少年離別老相逢」,一般認為這首七言絕句記載的是與湘靈的意外相逢。

對湘靈始終念念不忘的白居易,在816年也曾以回憶的方式寫下〈感情〉,詩裡提到被貶謫到三千里外的江州,還隨身帶著湘靈昔日所製贈的鞋履。

若干年後。

822年7月,白居易新任杭州刺史,離京赴任途中,因汴州軍亂,取道襄漢,於10月1日到任之前,途經江州舊地,寫下這首〈暮江吟〉:

一道殘陽鋪水中,

半江瑟瑟半江紅;

可憐九月初三夜,

露似真珠月似弓。

這首詩,在1013年,日本歌人藤原公任曾將後兩句編入《和漢朗詠集》。當時是以「露」為主題,與歌人源英明的七言絕句〈秋氣颯然新〉前兩句:「露滴蘭叢寒玉白,風銜松葉雅琴清」,和大伴家持的和歌:「牡鹿一早離去的野原∕萩花滿是玉珠般的白露(さをしかのあさたつをのの秋萩に玉と見るまで置ける白露)」併錄,淡化了九月初三夜被上弦月所帶出來的情愫。

若從〈暮江吟〉的創作時空背景來看,這首望月思人、訴諸感情的七言絕句不應只是詠「露」或寫景而已。

在舊地見不到湘靈的白居易,51歲了,在夕陽下的江邊除了感傷歲月外,見到一如蛾眉的彎月,不禁勾起對昔日戀人的懷念,若那似弓的月指的是細眉,則像真珠的露,又何嘗不能為當年伊人珍貴的淚珠代言?

白居易把對湘靈的念想悄悄帶進〈暮江吟〉。

白居易這首中年時期的作品,是懷舊的、感傷的,遺憾沒能再見到湘靈。

晶子的「夕月夜」,則是年輕的、愉悅的、盼望的。

可以說,晶子是帶著從白居易作品中蓄養出來那種盼望能覓得心目中的唐明皇(或是光源氏)的少女情懷,在夢幻般的秋日花野希望見到等待自已到來的「君(你)」。

此「君」,不是別人,指的正是見面才一個多月的鐵幹(註)。

晶子這首發表於1900年9月12日《新潮》的作品,含蓄的語氣裡,甚至用了「君待」這樣的被動語態,反轉「夕月夜」時刻向來多為女性等待男性到訪的印象,用假設性的口吻將鐵幹設定在文字所描述如詩如畫的花野裡等待自己的出現。

如此反習慣的情節安排,實則更凸顯了是晶子自己滿懷著希望鐵幹能在這太陽下山天色漸暗、月色漸明的殘光昏黃時刻浪漫前來造訪,讓自己能像王朝文學那樣,沐浴在典雅的羅曼蒂克氛圍裡。至少,是期待著將來會有這樣美麗的一天到來。

在上弦月下,晶子顯然是對愛情滿懷憧憬的。

明知那心中仰慕的人不太有可能會出現在那唯美的秋野,晶子還是把當時對鐵幹的仰慕,溫雅地紀錄下來。

這樣的短歌,讀在鐵幹心裡,不知如何作想。

當時晶子才21歲。

註:與謝野晶子與鐵幹,於1901年10月結婚。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞