〈中華副刊〉窗外

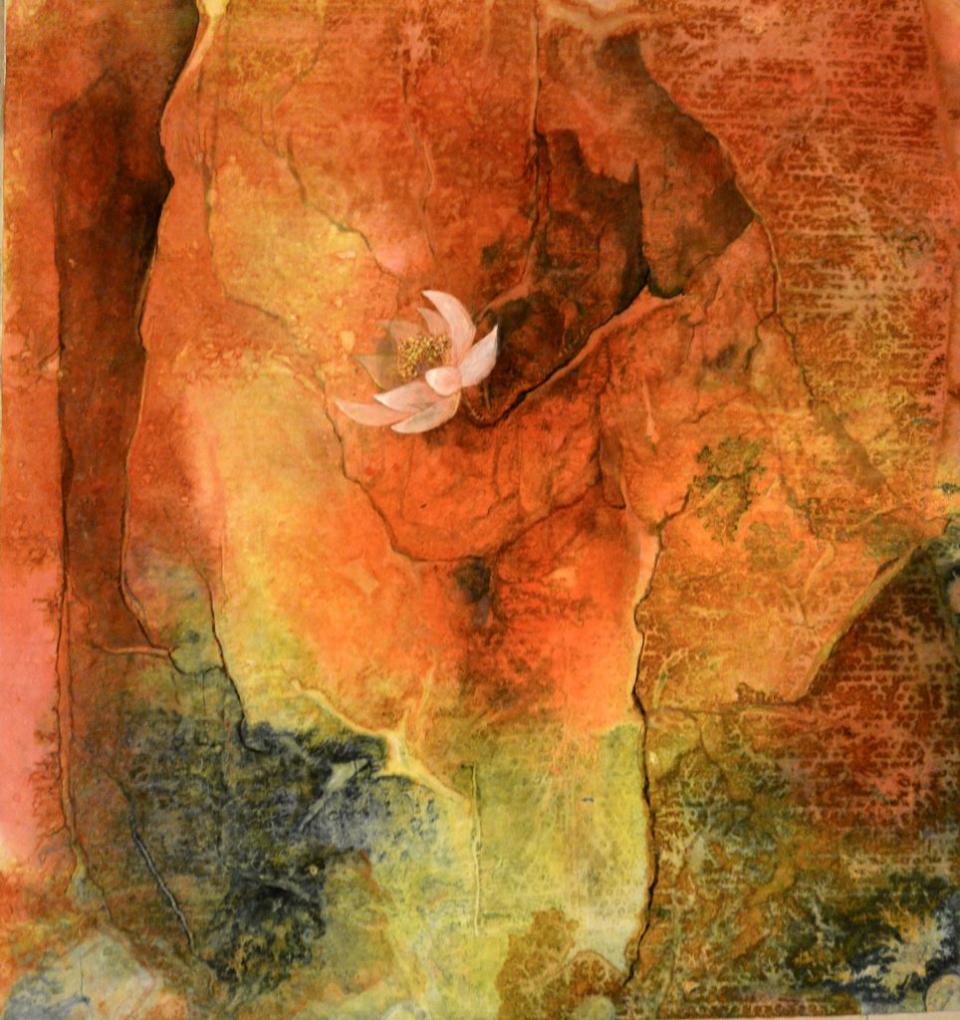

文/陳竹奇 圖/蕭明輝

楊水心看到窗外下著細雨,心裡就悶悶不樂,因為主人出遠門了,不在家中,她又要自己一個人度過漫漫長夜。

Kin-á-jí t góa sim bün-bün put-lo k,bô sû-cheng chö

(今日,我心悶悶不樂,沒事情做。)

楊水心出身彰化望族,十七歲時與霧峰林家林獻堂結婚。

一九二七年五月十五日,林獻堂偕次子林猶龍展開環遊世界三百七十八天的旅程,隔年十一月八日返回台灣。

一九二八年八月二十八日,台灣民報開始連載林獻堂的「環球一周遊記」。

素有書寫日記習慣的林獻堂,其「灌園先生日記」在一九二八年留下一整年空白,這個空白剛好用遊記來填補。

一九二八年,對楊水心來講,這是主人(楊水心用語,應係沿襲日文的用法)不在的一年,思念之情,表現在這一年日記的書寫。

楊水心從一九二八年開始書寫日記,目前留存的共有一九二八年、一九三O年、一九三四年及一九四二年等四本日記。

其中,一九二八年的日記用白話字書寫的天數最多,有一百零五天,其中不乏對丈夫的思念,可謂思念越長,書寫越長。此外,也記錄家中賓客往來、家中日常生活、自己的心情,以及楊水心旅日六十八天的見聞。

楊水心書寫日記所使用的白話字,就是羅馬字拼音的台語文字。這套台語文字係由長老教會所創立。霧峰長老教會的傳道李崑玉受邀在霧峰林家創立的一新會中教導台語羅馬字拼音,俗稱「白話字」。

李崑玉傳道所教授的白話字課程,讓楊水心有所期待,雖然窗外仍舊下著雨,是一整天陰雨的天氣,但想到這裡,她心裡突然出現了一片晴朗的天空。

窗外有藍天。

窗外也常是陰天。窗內,在沒有電燈的年代,本來就是一個不開燈的房間。

窗外,有時候是雨天,窗內,也是雨天。

美子,不會介意窗外的陰晴不定。

因為,美子心裡有座黃山,自有黃山的朝霧與晚霞,自有屬於黃山的陰與晴。

美子是李崑玉的孫女。

十歲的時候,她曾在竹山長老教會學習白話字,但不久隨母親改嫁到高雄,中斷了學習。現在已經完全不記得了。

美子用插花、國畫與書法書寫自己的心情,不管窗外是陰是雨,很少影響她的心情。

一九四一年,美子在日本東京出生。

那一年,日本偷襲珍珠港,被視為是一場勝利。沒想到是為失敗埋下伏筆。

美子的父親李神輔誤信了帝國編織的神話,接受教會的安排,帶著妻子到日本傳教。甚至鼓勵弟妹到東京,沒想到日本失敗的跡象敗露,各種物資的管制嚴格,缺乏食物與營養,加上冬季的嚴寒,兩位弟弟感染風寒,釀成肺炎,命喪異鄉,李神輔回台不久也去世了。

父親去世後,母親改嫁,美子不久也搬到繼父家,跟著姓劉。

美子本姓李,談到祖父李崑玉,臉上還是顯露驕傲。

李崑玉是西拉雅族新港社李氏一族的後代,先祖曾任清朝的武官,派駐在台南左鎮岡仔林鎮守隘勇線,李氏一族大都信奉基督長老教會,只有美子信奉天主教。

美子幼時身為長女,需要照顧弟弟妹妹,有個弟弟罹患水腦症,醫院拒收,只有天主教醫院願意治療,美子感恩天主的眷顧,因此信奉天主教。

嫁給外省人,以軍眷的身分生活,美子沒有忘記自己是西拉雅族人。

看到李崑玉的身影,在霧峰林家一新會的照片裡,美子頗感興奮與光榮。這份驕傲顯然與長老教會無關。李崑玉教授給楊水心的白話字,美子曾經學習,但也早已遺忘,那麼,這份認同究竟有何值得驕傲之處呢?

那是我的疑惑。

不是美子的疑惑。

美子是我的岳母。

當妻子囑咐我代為書寫家族史的時候,我開始思索這樣的困惑,李崑玉對於美子來說,祖父的形象意謂著什麼呢?美子為何會在意具有西拉雅族的血統呢?

其實美子不曾書寫過任何文字。

如果我隨意賦予意義,那就是虛構,是小說,不是歷史。

意義或許應該在脈絡裡面去尋找。

我開始進行一些調查,訪談,以便完成妻子給我的使命,完成家族史的撰寫。

是他者,妻子的家族史,也是自我,我的家族史。

我思索著妻子家族史的同時,也思索著自身的家族史。

母親的窗外是什麼呢?

也許應該說是龍眼與荔枝。

一生務農的母親,風雨來襲之際,掛念的都是農作物的收成與損失。

風風雨雨這麼多年了。

今年已經九十歲的母親,跟我的岳母一樣,都是昭和時期出生。

昭和時期出生,經歷過戰亂,生命中存在與戰亂有關的記憶及生活體驗。

母親不識字,僅靠大舅雨天閒暇時教導記得幾個日文單字與兒歌。

我年幼時母親教導的兒歌,直到我年近半百時,用日文片假名聽音拼寫,再上網查詢,才知道是大日本帝國的陸軍軍歌,以及台灣軍之歌。

我認識一名日本人,曾要求訪問母親,被我拒絕。我跟日本人閒聊的時候,提到幼年母親教導的兒歌竟是台灣軍之歌與陸軍軍歌,他便持續試探,要前往我的老家,訪問我的母親。我拒絕的原因很簡單,因為從日本人的觀點大概會將這個故事理解為皇民化運動的成果,對我而言,兒歌就是兒歌,因為母親從來就不懂歌詞的意義。

對母親而言,日本就是帝國主義的代名詞。

美子出生於一九四一年,昭和十六年,出生在東京,即逢戰亂,她的童年,窗外只聽到美軍戰機空襲,防空警報大作的聲音,及砲彈的轟炸爆炸聲,房子倒塌起火燃燒的聲音,值得慶幸的是躲過長崎與廣島的原子彈。

興許是窗外充斥著戰亂的吵嘈,中年之後的美子醉心於藝術,內心自有山水在筆墨之間,胸中自有丘壑,窗外風雨,與內心的山水無關,內在風景自有其微風細雨,無關窗外。

我的母親出生於一九三四年,昭和九年,嘉義竹崎阿拔泉庄。

母親童年記憶裡,窗外的阿里山鐵路是美軍B29轟炸機經常轟炸及掃射的目標,每逢防空警報,就必須倒臥在荒郊野地,任由荊棘刺傷,或者蟲咬,直到戰機遠去,警報解除。

母親身為農民,終生徜徉在田園之中,戰爭結束後,每逢窗外風狂雨驟,擔心的都是農作物是否飽受摧殘。

楊水心得天獨厚,習得白話字,寫成日記,在家族史裡,男性書寫的世界中,沒有永遠扮演他者,而能以自我的身分登場,書寫自己的百無聊賴、寂寞孤單及心情惆悵。

美子則是以筆墨描繪自己的內心世界,羅馬拼音的台語白話字早已忘懷,她不擅文字敘述。在以長老教會為信仰的西拉雅族新港社李氏家族中,信奉天主可謂異類,與外省人聯姻,在以台灣認同為主流的基督長老教會裡面也是以「他者」而存在,偏偏她又能以自身的方式來堅持西拉雅族的認同,使得族群認同沒有落入任何刻板印象,而純粹是自主的選擇。

美子這樣彰顯了自己的主體性,而不為外物所左右,將自己展現為一個非典型的西拉雅族女子。

至於我的母親,僅能說台語,卻連羅馬拼音的白話字都無法書寫及閱讀。缺乏任何文化資本,對於家族史沒有詮釋能力,只能作為他者而存在,任由別人切割其記憶,扭曲其主體性。

做為母親觀點的延續,我的家族史書寫始終是以母親作為自我認同的憑藉,來加以書寫。

父親的早逝,留下了生命中空白的一頁。

父親因肝癌末期疼痛難當而服農藥自殺,在佛堂留下兩封遺書,一封給母親、一封給祖母,未留下隻字片語給我。

父親對生命的期許,生命中的快樂、悲傷,面對死亡的心情、恐懼,只有一封空白的遺書,留待我去填補。

我只能憑藉著對母親窗外的想像,將母親以勞動在土地上書寫留下的痕跡,化為文字,讓母親在家族史的書寫中成為自我,而非他者。

母親的窗外,有風有雨,風雨之中,生命的萌芽、成長,以致最終的殞落,都如同樹木花草一樣,自有定數。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞