〈中華副刊〉行走海西(上)

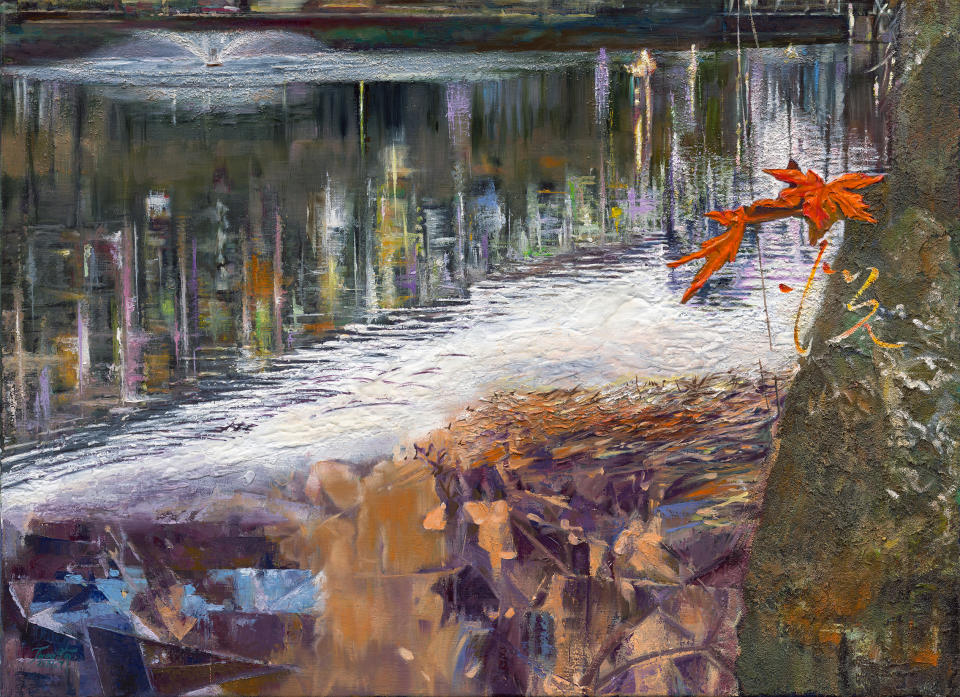

文/童小汐 圖∕郭毓珍

克魯諾爾

我一直覺得,我與你的相遇,尤其是在我看來毫無期許的生命中的確是一種幸運,也是滿滿噹噹的幸福。所以在我心底常常會泛起漣漪,它融匯我所有的情感,不論是快樂還是憂傷的日子,就這樣在沉寂而靜止的世界無休無止地延伸下去,沒有什麼東西可以撼動它日復一日地膨脹。

在尕海鎮,正在犛牛那厚實的肚皮下挽指擠奶的老奶奶,她的嘴唇蒼白、乾癟,就像德令哈的春天一般枯澀、蕭疏。我會懷念這裡的夏天,綠柳花紅,惠風貼近水面,桑格花隨風笑彎腰,各種飛鳥亦輕快迴翔,穿梭其間。不過這些只是儲存在我腦海裡的映像,至少在這幾天冷雨綿綿的日子。

在這之前的幾天,天空像一望無垠的棉花地。心情也隨之大好,讀書、寫字、撫琴、作畫,接之是耳鳴一陣後的寂靜,孤獨、慌亂,一切都變得那麼急迫,徘徊,佇立,凝望窗外。我無法抑制地去找你,那是這裡香火最旺的寺廟之一,我看到你時,你和很多時候我看到你時的情景一樣,安靜地坐在寺廟一處需要維修的塔頂上,兩個小喇嘛在你身旁遞著工具。這就是能讓你靜心養神的最好的方式,每當你心情低落時。我到達時,兩個小喇嘛首先發現了我,他們一雙雙沉靜烏黑的大眼睛朝下望來,用他們的小指頭嬉笑的指點著我。你似乎知道我來了,並沒有向我張望,而是放下手中的紫銅皮,默默蹲在塔頂旁。我撇嘴,輕輕地跺了跺腳。你傾斜過身子,向下望來,我們的目光就這樣相遇,心裡有一絲絲道不明的悸動,那麼的溫柔。

你慢慢順著梯子下來,朝塔頂揮揮手,兩個小喇嘛合掌施禮,目送我們。和許多年來一樣,你逕自朝前走,我像小狗一樣跟在你身後。你從不說話,我甚至懷疑歲月遲早有一天讓你患上失語症,最終變成啞巴。晚飯後你彈了一首曲子,音樂是舒緩的風格,夜很寧靜,所有眼前的景象看上去恍惚又真實。我心不在焉,我希望你能對我說些什麼,至少這樣我才能安心地睡著。只要你在身邊的時候,這是一個必不可少的環節,就像兒時,睡前非要聽媽媽講一個童話故事才能安然入寐。過了一會兒,你還是來了,問我是否可以嘗試畫一幅佛像,因為兩年前我畫過,當時對我畫的那幅佛像,你很滿意。又是短暫的沉默,隨著我漸漸長大,你對我的話也越來越少。接著是你離開的背影,影子瘦長,很揪心。

關上門,我從書桌抽屜裡取出你曾寫得一些文稿,字跡在燈光下愈加發黃,感覺是一些歲月被擱置在一隅,如果打開那就等於打開了來自一個遙遠而陌生的時空,照舊打開細讀,感受那分虔誠而勃發的生命力,就像聞到了暮秋的味道,成熟中沁透傷感。

第二天你要去克魯諾爾,我拚了命地要跟隨,結局自然是如願。這是一個牧區,屬於柯魯柯鎮。在我遇到你之前,生活在這裡的蒙古族、藏族、土族人只是存在於我的想像裡,後來真正介入到他們的生活中時,發現他們每個人都生活得遊刃有餘。這是我第二次來克魯諾爾,早就有鎮裡的人在村口等我們的車子,其中有一位是德令哈市的副市長,他周圍有幾個人。當然這種接待禮儀我並不陌生,只要你要去的地方,一般都會有這種待遇,那只是針對你的。幾個穿著鮮豔的藏族、土族年輕女子,手裡捧著哈達,下車的時候,我就已經做好了要把我雪白的脖子伸過去的準備。寒暄過後,一切就緒,我跟著你和陪同你的人參觀了幾戶牧民的家裡,看了許多長相似乎一樣的犛牛和羊群,還有叫聲都幾乎一樣的藏獒,最後我們在其中一戶牧民家裡落腳,喝奶茶,吃羊肉,還有歡飲青稞酒。女孩們都圍著我,不說話只是笑,還有幾個小女孩理所當然地翻看我的包包。我有點茫然,開始感覺隨著我年齡漸漸長大,我並不像過去一樣喜歡所有靠近我的女孩了,由茫然到清醒,我開始感到陌生,似乎一切都回到了原點。

我開始專注於你的講話,比如,生活在這裡原住民一直努力地生活,突然有一天就被這個世界搞懵了,流行文化和都市邊緣的雙重壓迫,將他們推到了生命的另一端,在適應和不適應中往復,盤旋,思考和抉擇都在深深地困擾著他們。

和我第一次來這裡不同的是,在村裡最有威望的貢嘎老人已經無法起身了,他更顯得老態,就躺在一張低床上,牆上掛滿了唐卡,床上有個小桌子放著佛經之類的書,他的雙眼特別有神,一雙手背爬滿青筋,且一刻都不停歇地數著那一長串念珠。我見證過貢嘎老人在這裡的魅力,因為這裡的所有人都知道他有悲憫情懷,他用他的方式拯救了一個個孤獨無依的靈魂,他將他豐厚的家資都用在幫助窮人,還有捐給寺廟為信眾提供更好的禮拜場所。很多人都記得貢嘎老人的恩情,尤其當他們身陷困境無力應對時,都會想到這位老人曾給予他們的關照與期許,馬上就會振作起來,所以他是族人的典範,是大愛,是族人生命中最寶貴的經驗。

在我隨你苦學的這些年,我記得最深刻的一句話就是,一切值得我們學習的人,或知識,不論他是聖人還是凡夫,不論這種知識來自於哪個年代,其最有價值的地方就是為我們提供了一種可遵行和可依歸的寶貴經驗,這經驗是活著的指引,是活著的力量,也是活著的信仰。路上你又告訴我,可以寫自己的所見所聞,如果覺得沒有什麼意義,那是因為自己對本身就平淡的生活還沒有過任何真正的體悟。我知道,要書寫一段生命的經驗,並不是記錄過程和結果,而更是一種精神向上層面的追尋,這種書寫也能治癒那些看不見的、被歲月劃出的傷口,以幫助我們提升眼界和境界,登高望遠。也許你經歷過無數狂風暴雨,挫折和困惑,甚至無助和絕望,可這些並沒有打倒你,你希望這些難以躲避的一切都能成為一種經驗,能夠激勵我勇往直前,希望我成為擁有廣闊胸懷的勇者,以此實踐我個人的意志,讓我發光,讓我照耀大千一隅。

你的話愈發地少了,不由想起當年,我十三歲,懵懵懂懂的年齡,喜歡哭,不聽話,不知道現實生活中的艱難,我只是一個被抑鬱困擾的小女孩。我只知道你不論生活在何種艱難的境地,都能井井有條的生活,在建築工地,在莊稼裡,或在深山,沒有什麼可以迫使你放棄生存,你可以隨意就能找出幾樣野菜來烹飪,揮汗如雨的時候,你的身體健壯如亙古屹立的祁連山,這種堅忍不拔的意志,尤其在當你要決定教我學習各種文化知識時,它就像一把烈火在我年少的心房熊熊燃起,照亮我的前途,也堅定了我最初的抉擇。直到今天,你仍然是我生命中每一個岔口或轉彎處的關口,讓我能夠找到方向的人。

我曾是多麼的卑微,就像許多行走在巷陌街衢的小女孩,生活像一根薾弱的稻草,沒有誰會注意到我,平凡無須過多的語言去描述,我本身就是詮釋。如今在克魯諾爾,怯怯回眸,便能看到幾個瘦小的、互相牽著小手的孩子,兩眼炯明,嘻笑而來、喧鬧而去,這是蒙古族、藏族、土族人和漢族亢卑相持、相依相賴幾百年的蟄居之地,他們更像是原始的族群部落,都過著平凡得再不能平凡的生活,和我的平凡沒有什麼不同。在土族老前輩茶餘飯後對我講敘他們的搬遷史,竟然能夠為之動容,每個故事都記錄著族人飄零的身世,寄人籬下,悲苦尋常,浮沉之旅,寫盡辛酸,悠悠歲月,歷盡滄桑。不論古往今來,還是前世今生,一切都在歷程的渾沌間,而如今那些模糊的情景只留在他們的口口相傳的民歌中。其實在老人們的心裡,那一切都還存在著,只是我看不見,我所看見的這個世界致使一切都不同了。

克魯諾爾再也沒有老人們至今懷念的過去的那些美好時光了。村子裡和我樣的年輕人已不愛聽老人們講的故事了。他們似乎也不愛說話,男男女女都捧著手機刷好玩的視頻,看她們搔首弄姿,看他們搞笑搞怪,出醜放乖,看各種炫巧鬭妍,甚至看他們如何把臉盆一樣大的一碗螺獅粉填進自己的肚子裡。女人捧著手機抱著孩子,孩子抱著手機,此刻,各自在自己的世界裡享受獲得的感受,沒有人再關心除此之外的任何事物。

天哎。我把你指定要在一週內讀完的一本書又悄悄按進包包裡。很難忍受那種正當大家都在做同一件事的時候,我的「異常之舉」會招來異樣的目光,也許那時候我在他們眼裡就是一個活生生的「怪物」,零零後會直呼我為「怪胎」。難道這就是現實嗎?這就是中國的未來嗎?

我生怕打擾到他們,躡手躡腳地出門去找你。穿過走廊正要跑進客廳,卻看見身著土族服飾的姐姐抱膝坐在廊下台階上,我一眼就認出她了,就是在村口迎接我們的禮儀姑娘,她眼神空洞地望著寂寂青山,心頭似壓著一團巨大的幽沉。她發現了我,朝我微笑,招手讓我走近她。就這樣她好奇地打量我,我轉動著眸子,我猜不出她想什麼或接下來要說什麼。

「你西寧過來的吧?」她歪著頭咧嘴一笑。我點頭。

「前年的時候我也在西寧,在那邊工作,我是做導遊的。」她介紹著自己。

「那你為什麼在這裡呀?」我好奇地問她。

「去年我就回村裡來了,西寧找不到適合我的工作了呀,旅遊業不景氣,來玩的人越來越少了。」她說著,儘量保持微笑,我感覺到那種微笑很勉強。

我只有沉默,因為我聽到過很多人說過今年越來越難了,生活的壓力帶來的焦慮令人窒息。幾年疫情封控,時光都不允許被耕耘了。而疫情又忽然在一夜之間消失了,讓很多人措手不及,從興奮到四處奔忙,逐漸又感受到了無助後的焦慮,掙扎過,哭過,罵過,而這些生命的激盪最終隨著時間的流逝而完全歸於平靜,一切事物和那個叫做真相的東西,似乎變得十分澄清了,人們又沉澱下來。

她告訴我她叫楊婕。

「姐姐,你不是土族嗎?怎麼是漢族的姓氏?」我覺得不對,好奇地問她。

「哎呀,我漢族,我裝土族人呢。」她對著我笑笑說。

「裝土族人是啥意思呀?為什麼要裝?」我問道。

「這不是你們來了嗎?鎮上找不到合適的人迎賓禮儀,讓我穿上這身子衣服代替一下。」她解釋道,我才明白原來如此。

「你爸爸是大領導吧?」她忽然問道,我知道她問我的是你。

「不是領導喔!再說他也不是我爸爸。」我急忙說,嘴唇噘得高高的。

她好像還要繼續問我什麼,這時候鎮裡一個領導突然從客廳出來了,急步走到她跟前,凶她一眼說:「你屁話多得很!」雖然是當地方言,但我聽得懂,沒等我反應過來,說完就氣沖沖地進客廳去了。我翻個白眼,尋思著這人怎麼可以這樣說話,正要去安慰一下土族姐姐,回頭一看她早就不在身邊了,不知去哪裡了。

覺得沒趣,就去客廳找你,瞅準你坐的位置就走了過去,乖巧地坐在你身旁。他們正圍著茶几說話,好像並沒注意到我進來。我聽他們談在克魯諾爾有人看到兇猛的禿鷲,這裡的牧民都知道,根據他們七嘴八舌的描述,我知道它的羽毛是黑色的,經常見到它獨自在穹空翱翔,偶爾會發出幾聲敞亮的鳴叫,姿態傲慢而獨特,就像草原上的王者。

原來在我對克魯諾爾略感失望的時候,竟然聽到竟然這裡也有王者一般的存在,終於有一種欣慰和滿足。

在克魯諾爾,「王者」的名字叫禿鷲。 (未完)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞