〈中華副刊〉褪青衣 暑中離席之 三

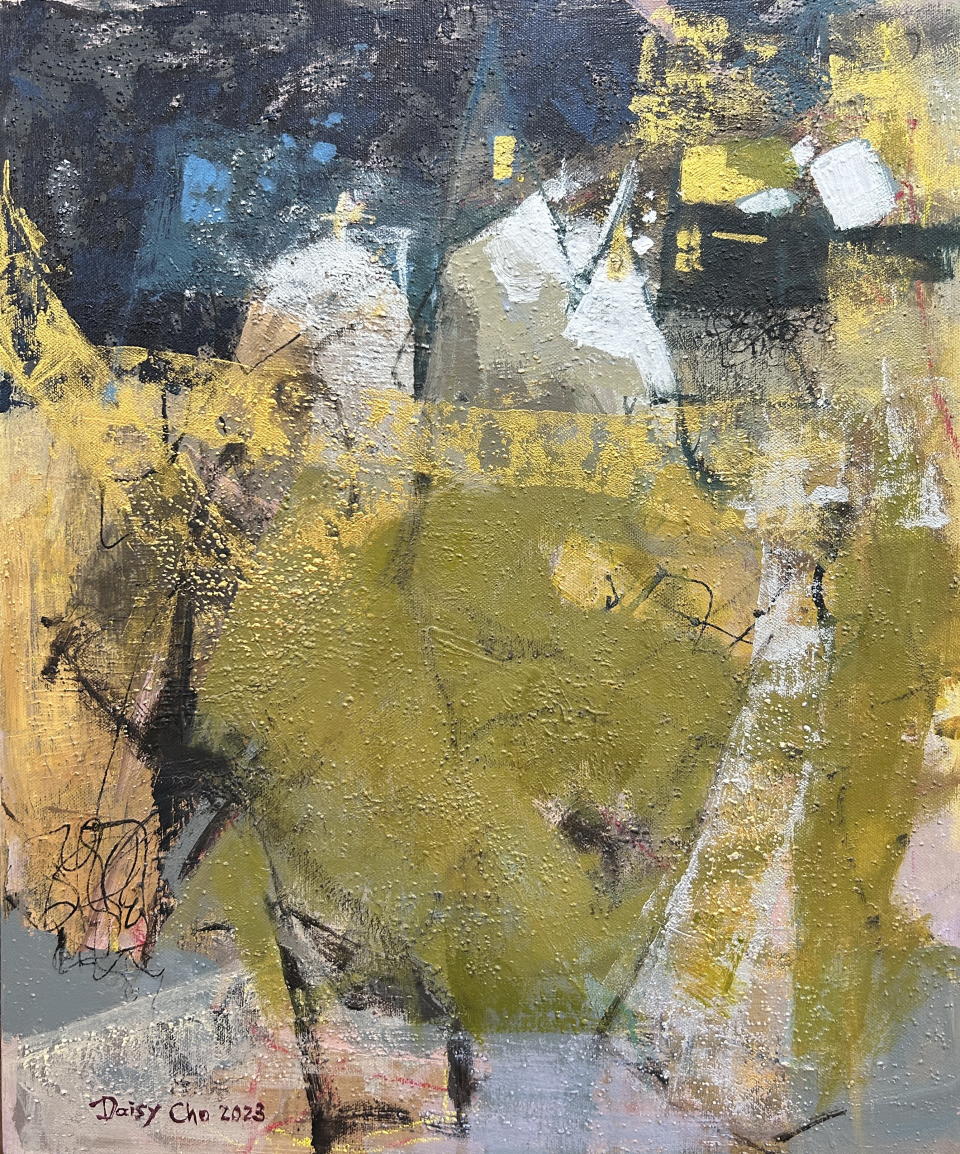

文/蕭宇翔 圖/卓美黛

我當然知道自己必須對事理下判斷,否則的話,所謂文學,也不過就只剩下一些花言巧語。但有時,或者說更常,我覺得判斷無從下定,因為現實之細膩,渾然,錯綜複雜,無法輕易供人一廂情願地,或愛或恨。

而那些沒有說出口的,從未停止搖擺的,無法給定意思的,永不滿足的,不才是文學所追求的,跳動的心嗎?無論如何,我始終放不過的是我自己,我無法將我的思想和情緒,作為人生在世淺嚐即止的那種慈悲,情仇,或樂趣。

有次我在華湖次生林入口處,遇見兩男一女,他們和我一樣要進去,但找不到通往湖邊的路。那是春天,次生林變化大,一時看不見舊路徑的原貌。我決定帶頭尋找,天很快暗了下來,一回頭我才發現時間過去之快,我們高高低低地攀走,越過濕潤的泥濘地、灌木叢、蚊群、尖銳的樹枝、一層層姑婆芋,就是找不到湖。這時,我才發現隊伍後頭,那女孩子哭了,不是突然碰到了蛇獸的那種尖叫或暴泣。而是委屈,與焦慮佔領了她的四肢和表情,她不動聲色,僵硬地流下眼淚。已經到了極限,要求我們帶她回去,她甚至沒有發現自己在流淚。

我一直記得,我的第一個感受是不耐,因為我自認就快找到湖口了,就差一點點,一點點,為甚麼這個人就沒有耐心呢?為甚麼這個人體力這麼差還要來?然而不耐,很快地被我自覺,迅速轉為自責,自責越來越深。我憑甚麼覺得自己比較特別?

回過神,我的雙腳浸水了,手臂上滿佈刮傷,全身都是汗水,與叮咬留下的腫塊,與撓抓後的血疤。我停下來,帶隊掉頭。

來到北藝大的第一個學期,課堂上作品討論。同一篇散文,有同儕誇讚我技術很好,文字很好,結構很好;也有人說我的文字在某些地方缺乏同理心,有點憋扭,不懂得直取核心,未能真切地表達內心。這些,我或多或少有自我意識,卻未必可以更易。

同為詩寫者的琬融看了我的散文,現場給了一些技術性建議,在會後,突如其來地問了我一句:「你還好嗎?」我的印象很深,她問的不是會議上被稱讚或被批評的我,而是作品中的那個我,而作品中的我,恰好正是現實中的我。「你還好嗎?」我從沒問過自己這個問題。所以我愣住了,笑著說「沒事」,然後才回到一開始的疑惑。

我或許也把自己扔在隊伍的後頭了。

雨光 ◎默溫(試譯)

一整天星星自往昔凝望

現在我要走了媽媽說

你自己一個人也會好好的

不管你知不知道你會知道

看到舊房子在黎明雨中

所有花叢以水的體量

經陽光提醒穿透白雲

撫摸織物佈施山崗

來世那水洗的色澤

在你出生前已住了好久

現在不帶困惑地醒來

雖然整個世界正在燃燒

(本專欄作家為台大台文所、北藝大文跨所碩士生)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞