〈中華副刊〉阿嬤的旅券

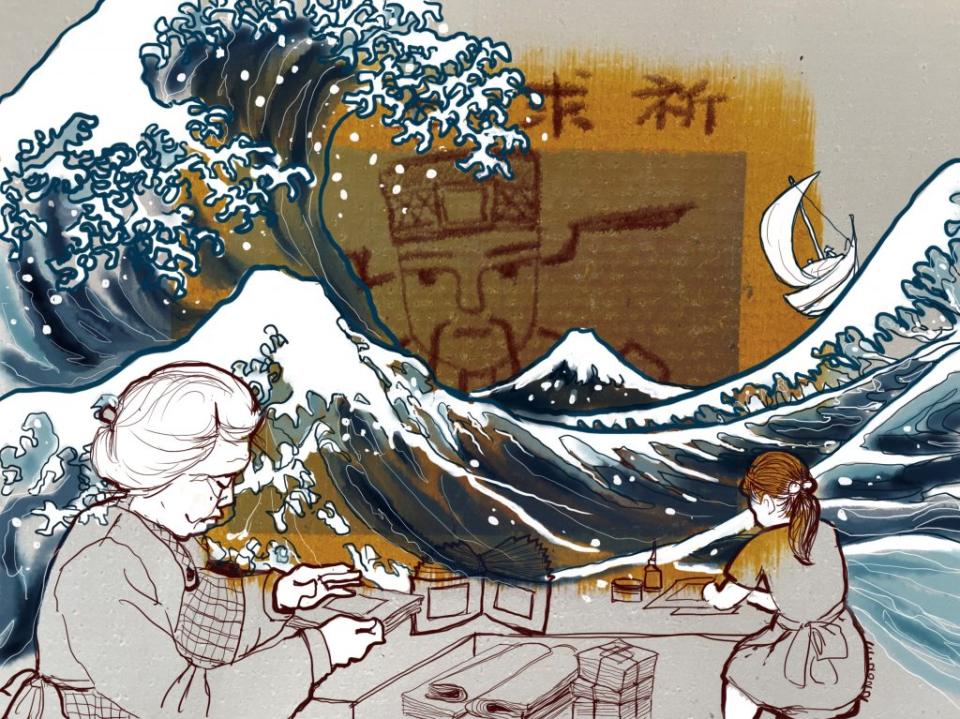

文/蘇佳欣 插圖/國泰

小六時,我從台南市區轉學到玉井鄉下跟奶奶生活了一年。奶奶不知道透過什麼關係,甚至說了什麼謊,竟然把我轉進一個音樂合唱班,有點類似現在的資優班。我敢發誓我事先完全被蒙在鼓裡。轉學後沒有時間不適應,我必須努力像個音樂班的學生,馬上學會吹直笛,馬上學會背白居易的「長恨歌」,跟著練唱合唱比賽歌曲「山在虛無縹緲間」。我知道奶奶這麼做是為了我好,這也是第一次我知道她說謊,而我還必須跟她合作圓這個謊。

我從小到大最大的特色就是很普通,課業成績平平,沒有任何才藝。然而,奶奶卻覺得我很會讀書,打從我開始上學,就在家裡大聲唸注音符號、讀寫國字,這些在她看來通通都不會。儘管她曾讀過書,但她是受日本教育的,會講日本的那種國語,不是我們台灣的這種國語。本來還以為她會唱日本歌,精通一種外國語言,肯定是書讀得比我還多,後來發現她是根本不讀任何書的,連筆都很少拿。

她一直「誤以為」我有唱歌的才藝,其實不然,被她聽到我大聲唱歌是另有原因的。她曾經帶著還沒上學的我,去附近剛蓋好沒多久的教堂做禮拜、唱詩歌,越大聲越好,乖乖唱完可以領點心糖果。奶奶聽完也有順便從教會拿米回家煮。我們從事任何一切活動,向來與本身信仰無關,那個年代只要去教會聽講「呀搜」的故事,跟著「阿門」後就有很多「好康的」可以帶回家。

當時我所認識的「呀搜」真的對我很好,他是「呀呵花」的「世子」、「後生」,只要相信「呀搜」,就可以上天堂。後來我慢慢知道「呀搜」應該叫做耶穌,他的爸爸耶和華是全世界的神。還有後來的後來,我根本不想把「阿嬤」叫做奶奶,我從來沒叫過她一聲「奶奶」,學校卻教我要叫她奶奶才對,連小學寫作文也要這麼寫,同學間私下都會偷偷摸摸的開玩笑講成「我的ㄋㄟ ㄋㄟ」,我覺得那並不好笑。

阿嬤的副業是跟我在家裡一起做手工賺一點小錢,幫附近的北極殿包糊金紙,對我來說卻像做美勞那樣好玩。我們分工合作,先要自行調配漿糊,再把一小張厚紙包在另一大張印有幾大神明的薄紙裡面。薄紙要先撥弄攤開成一疊,在0.5公分一側邊緣沾黏適量漿糊,左右先固定後,調整上下像綑鈔票那樣弄整齊。這種要燒香燒紙錢的神明們也對我很好,可以多少賺一點錢。阿嬤說只要對我們好的,一律都要恭敬配合,這邊信一信,那邊拜一拜,沒有什麼比好好生活下去更重要的事了。

「老實說」,我從來沒有感應到有神,不知道要信什麼才好,但對於那些確實發生過的神秘事件,不禁感到一股敬意油然而生。

但是,由於阿嬤那個小謊,小六剛轉學那段期間,我過得很吃力,「把歌唱好」比「把書讀好」的壓力還大,天真的我本以為留在合唱第二部,比較不會被發現到「濫竽充數」,但沒料到「保持中立」反而更加困難,無法施展我的「隱聲之術」。那種歌聲要高不高、要低不低,更難抓準,就像人生的處境一樣,經常卡在不上不下。

對於她的特別安排,我從來不敢抱怨什麼。她自己本身的工作時間,從日落黃昏持續到三更半夜,根本忙到沒空管我的事。一個女人在鄉下經營賭場,要應付這麼多男人與賭客,供應茶煙酒水飲食,整理房間賭間清潔,從早忙到晚沒休息。她不但會泡咖啡,而且還會抽煙喝酒談生意、玩牌賭博做事業、交際應酬兼跑腿。聽說早年還會鬥雞和賣黃牛票之類的,樣樣難不倒她,甚至親手養雞殺雞剁雞肉,絲毫不手軟,頗有職業屠夫水準的。

談起更早年的生活,阿嬤當小姐的時候,不知道什麼原因,十幾歲的她隻身一人飄洋過海,跟著日本政府到印尼工作。在那裡與同樣來自台灣的阿公相愛結婚,並在泗水生下爸爸,聽說曾經過著相當幸福的生活,可惜維持不久,便草草畫下一個「句點」就草草結束,留下後代過著有如「刪節號」點點點的生活著。隨著第二次世界大戰結束後,一切都變了樣,就連怎麼逃回台灣的,至今仍有諸多語焉不詳的重重疑點。不過,阿公阿嬤早已灰飛煙滅,不再有孰是孰非的爭執,好在當時人都活著回來,還有什麼比活著更重要呢?

戰後生活不曾安定下來,於是阿公阿嬤早早就離婚了。孫輩的我只知道他們老死不相往來,至於兵荒馬亂的相愛過後,只留下的恨情仇,恐怕要仔細問清楚,外帶還得考慮清楚,才有辦法再寫一篇文章。根據我模糊的印象,在阿公面前不要提到阿嬤的事,在阿嬤面前不要提到阿公的事,這樣就沒錯了。

近年來,或許拜台日關係友好使然,中研院臺史所特別從日本抄回來的「臺灣總督府旅券系統資料庫」,只要輸入人名,便可以查詢日治時期台灣人的出入境紀錄。我與研究員聯絡,調出一筆筆阿公、阿祖跟家族親友曾經頻繁出入印尼經商貿易的歷史紀錄。想不到顛沛流離的歲月,連悲傷都來不及帶走的往事,早已寫入中研院紀錄存檔的文字與表格。

家中長輩從來不想多談在澳洲難民營關起來那幾年如何度過,或是倒底怎麼輾轉逃回台灣的,反而會把逃難過程中,怎麼四處拜託去要奶給嗷嗷待哺的爸爸喝,或者偷藏鑽石在皮鞋夾層當笑話來傳說。每次聽到這類說法,我當然知道最後嬰兒活了下來,但忍不住瞪大眼睛問說:鑽石跑到哪裡去呢?

在中研院研究員的訪談結束後,差不多在阿嬤開始當阿嬤的年紀的我,好奇心的驅使下,再次登入系統輸入家中長輩的名字。有些事實殘酷到自然或自動不想被流傳下來,要吞下被殖民下的戰敗是多麼無可奈何,想到就會難過甚至「見笑」,還是不要去追憶來得好,難怪他們閉口不提,把悲傷留給自己。

有點難度的是當輸入阿嬤的名字,猜想幾個不同名字,阿玉、美玉、阿英、美英、單名英或單名玉的,到底終其一生要使用幾個名字,才夠她一人使用呢?光想到便覺得既莞爾又可悲。此外,由於阿嬤是客家養女身份,還帶有二個姓可以拼湊,或者極有可能她另外還有日本名字。她如果說謊或決心不說清楚講明白,任憑我們怎麼猜也猜不到。

常聽說大丈夫行不改名、坐不改姓,小女人應該不在此限才對吧!這樣的排列組合輪流輸入起來,卻完全沒有留下任何旅券記錄,請中研院研究員幫忙,推敲阿嬤在太平洋戰爭爆發後才出發,那個時間點應該歸屬日本軍政府管理,軍方紀錄目前仍屬機密,跟一般民眾不同。小時候曾問起以前去印尼做什麼的,她說是做銀行的,問她在銀行做什麼的,她說她是做會計的。我長大後,確實做過會計工作,也經常往來進出銀行,怎麼想也想不透,連筆都很少拿的她在銀行上班或者做會計的模樣。

我經常討厭自己、懷疑生命、對命運的安排不肯妥協,這種與生俱來的天性,不知道有沒有極大的比例遺傳自阿嬤?而愛賭成性、脾氣倔強難溝通以及說謊可以面不改色(最後這個可以勉強算成優點),興許在阿嬤血脈後代子孫中,不難發現點點滴滴。

阿嬤雖沒有旅券往返紀錄,卻讓我更加好奇,即使是神秘的外星檔案終有解密的一天,當年十來歲阿嬤的印尼之旅,不僅可能涉及日本的軍事機密活動,而且還堪稱轟轟烈烈「鬧」出一條人命來,這條人命活到今天,於是才有我的存在。

使用「臺灣總督府旅券系統資料庫」後,才知道阿祖是明治年間的人,阿公阿嬤是大正時期出生的,於是我馬上就明白了日本天皇的順序。而那個年代旅行的目的(原因),可以寫某某某「呼寄」、「手傳」,很好猜測應該是被叫去幫忙的意思,聽起來真是文雅。難怪我一直覺得奇怪,怎麼阿嬤連講台語都講得輕聲細語,有點像日本年輕女孩裝可愛那樣卡哇伊,其實不是她故意「假掰」或裝模作樣,因為她所受的國民教育跟我不一樣。

可能一樣的是,她們以前喝過的爪哇咖啡,堪稱是世界頂級品種,直到現在還在流行,就連日常所喝的檸檬汽水、蘋果汁等飲料,跟日本國內同步,或許連我也喝過類似的飲品。黑白照片中的她,身上穿的旗袍,臉上化的妝,到現在看來仍是走在潮流的尖端。想起好久以前,曾經那麼勇敢堅強的她,談笑中所分享一些有趣的生活細節,見證那年代這世界、移動與交會的點點滴滴,是機緣也好,是錯誤也罷;至於偶而不太老實的說說小謊,那是不傷大雅的,或是隱匿一些小事,那也是無關緊要的,現在回想起來,好像可以一筆勾銷,或者就沒有那麼嚴重了吧!

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞