〈中華副刊〉風從荷間過

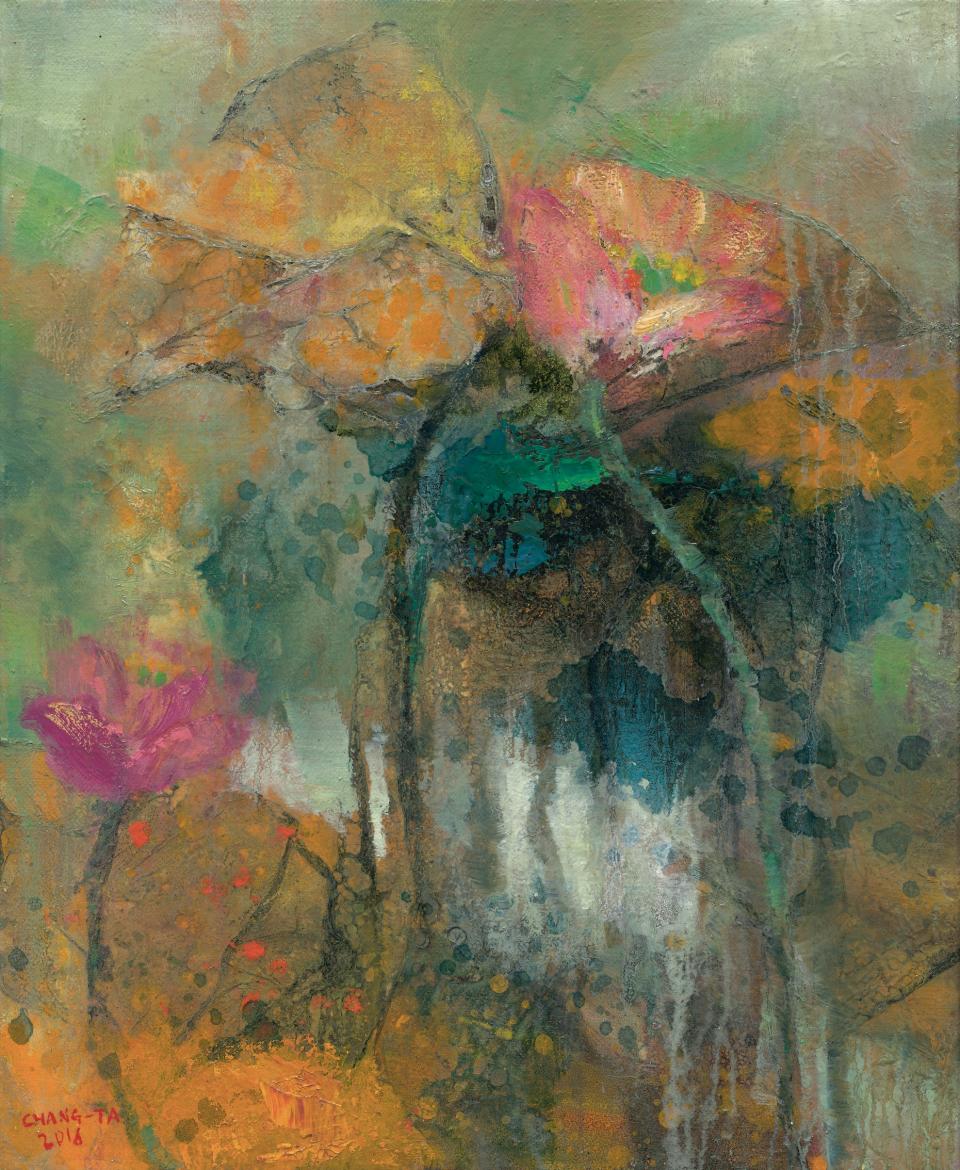

文/潘玉毅 圖/簡昌達

人世間的風景,一旦進入神識和眼簾,總有一種哪哪都是的感覺。荷花便是如此。

荷花本是夏日裡的常物。六七月間,荷花開了,東向西向,南邊北邊,隨處可見它們的蹤影。它們開在景區,也開在曠野,開在「淡妝濃抹總相宜」的西子湖畔,也開在「天光雲影共徘徊」的半畝方塘。與其不擇地而生的習性相對應,不惟學富五車、標榜格調的文人喜歡看它們,鄉間斗大的字不識一籮筐的農人也喜歡看它們。

荷花開時,初時是一個個花骨朵,它們從一片片翠綠色的葉子中間探出尖尖的腦袋,有紅色的,粉色的,也有白色的,繼而「蓬」地一下,花就開了。其實這聲音是很幽微的,幽微到哪怕我們全神貫注、側耳傾聽,都聽不到花開的動靜,但從某種角度來說,它又極為響亮,宛如一道霹靂,在人的意識裡炸響,讓你真真切切地感覺到:夏日已至,荷花已開。

荷花開時,傳遞消息的有時是人,有時是風。從荷塘裡的葉子吐露新芽到荷花含苞待放、將開未開,總有人在關注著它們,關注的同時不忘將消息傳到外邊,說與幾十甚至幾百里外的人們知曉,以至於荷花一開,很多遊人從遠處蜂擁而來。如果說人傳遞消息的對象只是人,那麼從風這裡接收消息的群體則要廣泛得多了。當風掠過水面,與一朵又一朵的荷花相邀共舞,舞姿翩躚,驚豔了池水。很快,蜻蜓、蝴蝶紛紛跑來圍觀,青蛙和蟾蜍全都遊到了荷葉下麵,就連水下的遊魚也都探出了腦袋,蕩開的一圈圈圓暈,與風吹起的漣漪相撞在一起。寂靜的荷塘瞬間就變得熱鬧了起來。

李樂薇先生在《我的空中樓閣》一文中寫有一個精妙的句子:「世界上有很多已經很美的東西,還需要一些點綴。」如果說荷花是那「已經很美」的事物,那麼風便是這「點綴」。

風從荷間過,可以將一幅靜態的圖畫變成一段動態的視頻。你都不知道它是什麼時候來到這裡的,等發現時,已經擠擠挨挨,到處都是。要知道,即便沒有風,塘裡的荷花就已十分美麗,亭亭靜植,不蔓不枝,白的像玉,紅的像霞,它們以綠葉為襯,儼然是畫上景致。有了風,更是如花解語,無論微微頷首,還是重重點頭,都顯得別樣靈動,一如徐志摩詩中所寫——「最是那一低頭的溫柔,像一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞」。尤其當風吹動荷葉,露出枕著葉子而眠的露珠,以及葉下藏身的小動物,荷塘就變得愈發有趣了。等到一輪明月升上中天,乳白色的月光盈盈灑下,將整片荷塘籠罩其中,更是讓它美得不可方物。

塘裡的荷花不僅美,還是一個遠遊者。它雖然沒有腳,亦不知曉舟楫飛行之法,平生足跡卻遍佈天南海北。浙江、陝西、江蘇、江西、海南、重慶、北京,好像只要是我去過的地方,就沒有它不曾到過的——不知還有多少我未曾遊覽的地方,亦留有它的足跡。人們總說「這個世界上,沒有比人更高的山,沒有比腳更長的路」,也許不是沒有,而是未曾發現,或者發現了也未曾留心罷了。至少荷花的「行路」之遠,就遠遠超乎人們的想像。明代畫家董其昌在《畫禪室隨筆》中談及「畫家六法」時言道:「讀萬卷書,行萬裡路,胸中脫去塵濁,自然丘壑內營。」或許,論讀書之多,荷不如我,但論行路之遠,顯然,我大不如它。

荷花還常常走進書本,走進古人的詩裡。成書於兩千多年前的《詩經》裡便有多首詩歌為其畫像,「山有扶蘇,隰有荷華」「彼澤之陂,有蒲與荷」等句子,便是最好的例證;到了秦漢以後,文人作文,詩人作詩,更是到了「無荷不歡」的地步。而且,在詩人的吟詠裡,荷花還有很多好聽的名字,芙蕖,菡萏,藕花,澤芝,溪客,水芙蓉,等等。

如果說荷花是詩人們筆下常見的意象,那麼風則是把這個意象與其他景物聚攏在詩中的粘合劑,是一種捉摸不定、玄之又玄的思緒。看見荷花在動,詩人們就仿佛看見了靈感。

從荷間飄拂而過的每一縷風都是一首詩,一闋詞,一支曲子。唐宋元明清,歷朝歷代,數不清有多少經過荷花池的文人墨客,被那池中之花迷人的容顏吸引了去,紛紛為它駐足停留,留下詩句,留下畫作,留下千古的傳唱。這其中,有白居易的「菱葉縈波荷颭風,荷花深處小船通」,有楊萬裡的「接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅」,有石濤的「相到熏風四五月,也能遮卻美人腰」……但要說到最得「風荷」神韻的佳作,還是得屬周邦彥的《蘇幕遮》,詞之上闋雲:「燎沉香,消溽暑。鳥雀呼晴,侵曉窺簷語。葉上初陽幹宿雨、水面清圓,一一風荷舉。」國學大師王國維給它的評語是:「此真能得荷之神理者。」荷的神理到底是什麼,誰也說不上來,思來想去,大概就是周邦彥所說的這個樣子吧。

有風從荷間穿過,就連難熬的溽暑似乎也多了幾分涼意。此時最宜雇一艘小船,最好是帶船篷的那一種。將身子藏在篷中,書卷在手,冷飲在口,不啻美妙;看得乏了,喝得累了,就靠著船舷小憩片刻,任由小舟晃晃悠悠,晃晃悠悠地飄蕩在水面上,隨它東南去或者西北遊,人間自在,莫過於此。有這樣愜意的所在,哪怕從黎明曙光初露呆到深夜月上柳梢,想來很多人也是樂意的。

若是覓不到小舟,那就尋一處橋洞,最好橋下也有小荷數莖。然後在橋下尋一塊方石,與荷對面而坐,涼意也會由心而生。雖然橋洞外邊,水面經過陽光的照射,溫溫熱熱的,可橋洞裡邊,因為橋身和荷葉的遮擋,因為有風徐徐吹過,則給人一種清清涼涼的感覺。不遠處的柳樹和梧桐樹上,知了正在拼命地嘶吼,像是一個脾氣不怎麼好的暴躁漢子不知又在哪里受了氣,對著空氣宣洩情緒。也只有在此時,你才會發現「蟬噪林愈靜」這句詩的真正含義。可不是嗎?有如此聒噪的參照物,洞下、荷邊的安靜也就被襯托得愈發鮮明。靜而生涼,這樣的地方無疑是夏日納涼的好去處。對此,蘇門四學士之一的秦觀可謂深有體會。

秦觀曾經寫過一首《納涼》詩:「攜杖來追柳外涼,畫橋南畔倚胡床。月明船笛參差起,風定池蓮自在香。」短短二十八字,為我們勾勒出一個古人夏日裡消暑納涼的生動畫面來。也許是天太熱了,日頭太猛了,詩人手執一根竹杖朝著樹蔭急急而奔,在畫橋南畔覓得一處陰涼之地,支起胡床,高枕而臥,這一睡就是一整日。待一覺醒來,明月東升,船笛參差,池裡的蓮花暗香杳杳,已將夏日的暑意消減得差不多了。

細說起來,晚於秦觀500多年出生的李漁算得上是他的同好。李漁曾經這般說道:「荷葉之清香,荷花之異馥,避暑而暑為之退,納涼而涼逐之生。」他常常跟隨那葉之清香、花之異馥,在三伏天裡問流水和清風借涼意,這一點,一直為後人所效仿,而且一效仿就是數百年。

己,最懂梅花的自然是雪,最懂荷花的或許便是風了。特別是當風與雨連袂而來的時候,常細說起來,晚於秦觀500多年出生的李漁算得上是他的同好。李漁曾經這般說道:「荷葉之清香,荷花之異馥,避暑而暑為之退,納涼而涼逐之生。」他常常跟隨那葉之清香、花之異馥,在三伏天裡問流水和清風借涼意,這一點,一直為後人所效仿,而且一效仿就是數百年。

如果花和人一樣也有知己,最懂梅花的自然是雪,最懂荷花的或許便是風了。特別是當風與雨連袂而來的時候,常給人一種與天晴時大不相同的美感。細雨紛紛,在風的護送下落入湖面,也落入了荷葉之上。葉面與花朵沾了雨水,嬌豔欲滴,像雨後的青山,像「淚洗過的良心」,像初醒的嬰兒剛剛啼了一場。無論遠觀或是近看,都是別有一番滋味。

朦朧中,我的眼前浮現了這樣一個場景:兩個人在荷塘邊相遇,一人問:「為何而來?」一人答:「為荷而來。」明明只是再恬淡不過的對話,映射在心中,竟是那樣的妙趣橫生。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞