〈中華文薈〉走一條, 人少的詩路

文、圖/蔡富澧

讀詩、寫詩,四十多年的歲月就這麼過了!以前看五十多歲的詩人,覺得他們怎麼這麼老,很快的,自己都過了那個年紀,成為比他們當時更老的詩人了;但前面不也還有比我更老的詩人嗎?即便這麼多年讀詩寫詩,卻也沒有達到巔峰,想想也就這樣了,繼續寫唄!

這麼多年來,如果要說自己的詩跟別人有甚麼差別,大概要屬持續多年的戰爭軍旅詩、海洋詩、宗教詩吧!

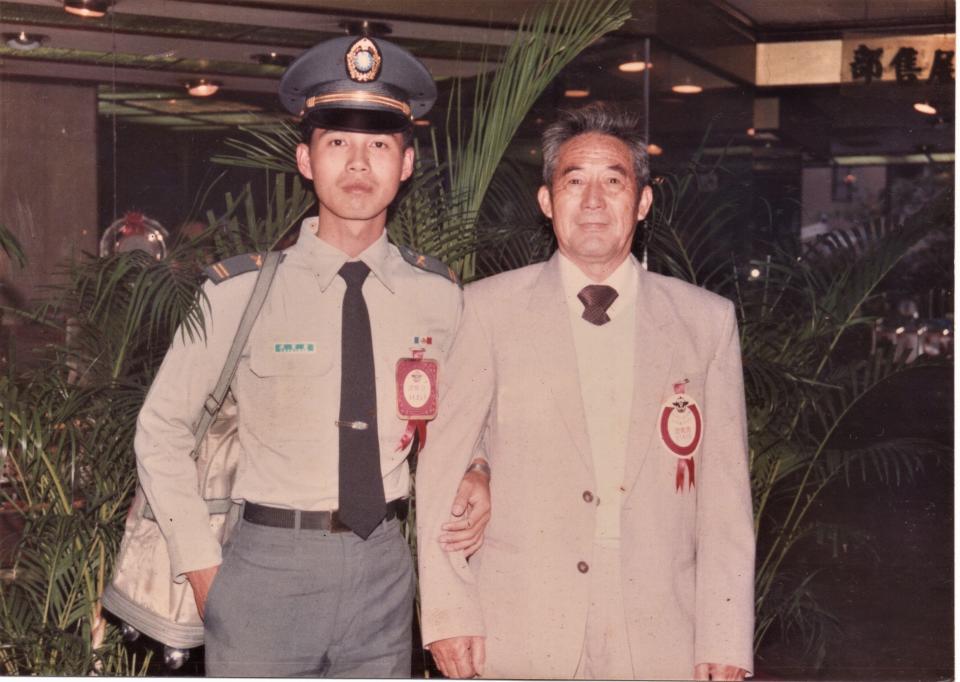

來自血緣、經歷的軍旅詩

台灣早期的詩壇,外省詩人占了絕大部分,而其中又以軍人為數最多,這些軍旅的背景,造就了早期許多的軍旅詩,加上國防部從民國五十四年開始創辦的國軍文藝金像獎,由於目的性強烈,因而出現了許多優秀的戰爭軍旅詩,這現象一直持續到近年新詩類從國軍文藝金像獎中被取消為止。

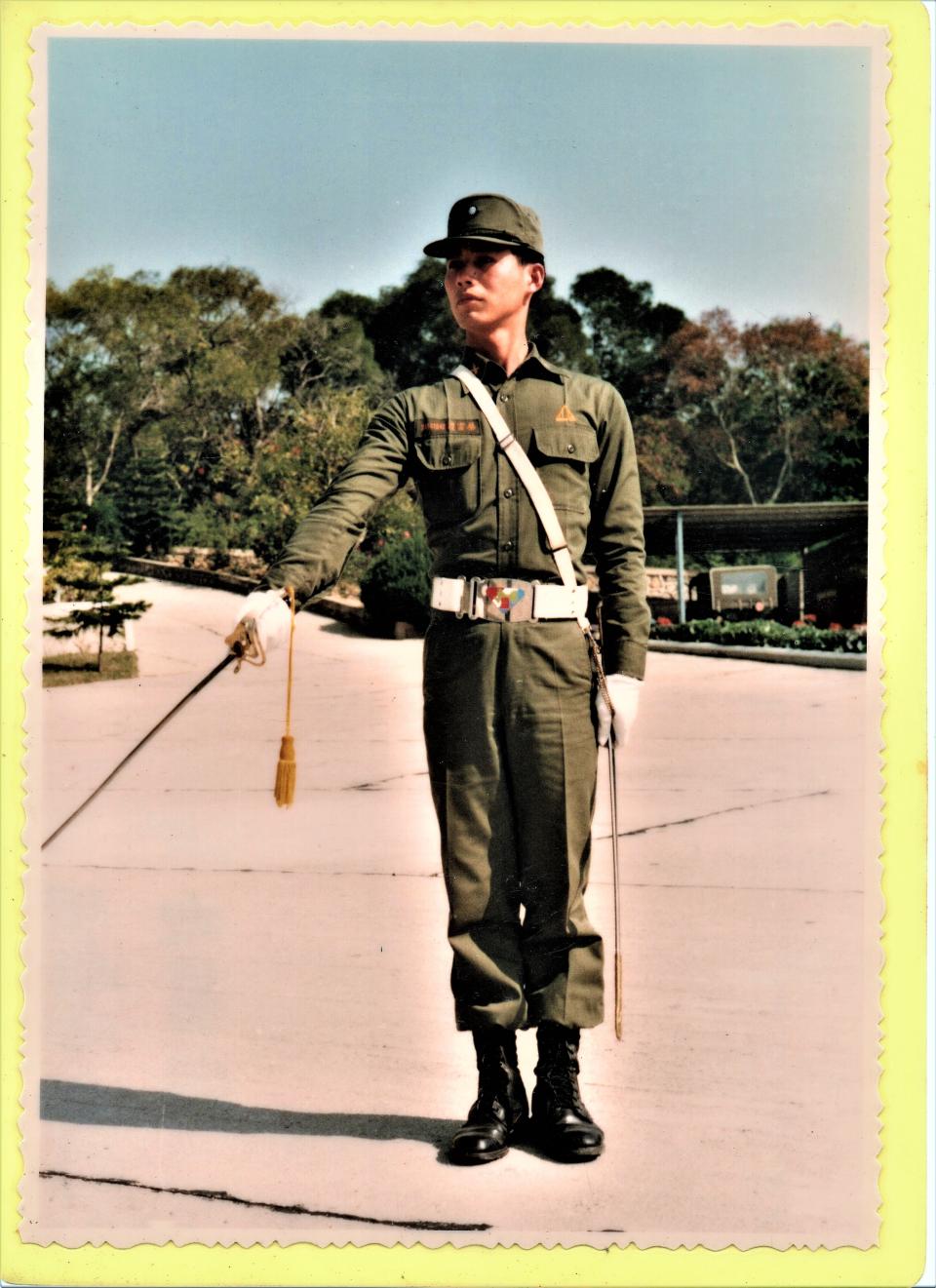

我也算國軍文藝金像獎得獎的常客,但寫作戰爭軍旅詩的時間要遠早於參賽。民國六十七年,我念中正預校三年級,加入文藝社,當時社團的指導老師是任興聲老師,他推薦我們看詩人王祿松的《狂飆的年代》,他說我們軍校生寫詩就應該寫這樣的詩,聽得我們一群同學學弟熱血澎湃,往後的幾年間,我們就經常寫這種充滿熱血激情、鐵古錚錚的詩;當時稚嫩的詩作雖然只在校刊上發表,但也是我們練筆磨刀的機會。

直到民國七十五年,我以〈金門詩抄〉二十首獲得國軍文藝金像獎新詩類佳作,戰爭軍旅詩成為我最早的一個標記,之後,民國八十年國軍文藝金像獎新詩類的金像獎得獎作品〈亞熱帶──台灣頌歌〉和四年後的金像獎得獎作品〈戰爭美學〉都是超過三百行的長詩,稍後的〈戰爭密碼〉、〈戰爭之翼〉、〈白髮英雄憶七七〉都是百行以上的戰爭長詩,為波灣戰爭寫的〈刀兵劫〉也有一百四十七行。此外,我也應邀在國防部的雜誌《勝利之光》、《國魂》、《奮鬥》、《吾愛吾家》等刊物上發表大量的軍旅詩,已經足夠結集成冊,只等因緣俱足了。

我的這些戰爭軍旅詩除了自身二十幾年的軍旅生涯和體悟,也有父親從軍征戰的身影和他的時代風華,從小聽父親敘述他在老家打游擊、抗日、戡亂各個戰役中的驚險過程,那是我們這一代無法親身經歷最好的補償,相信這是我們這一輩詩人比較少具備的,至於下一代詩人或年輕詩人可能就更少了。戰爭軍旅詩或許還會有人寫,但已經很難有人持續將它當成重要的一種主題了吧!

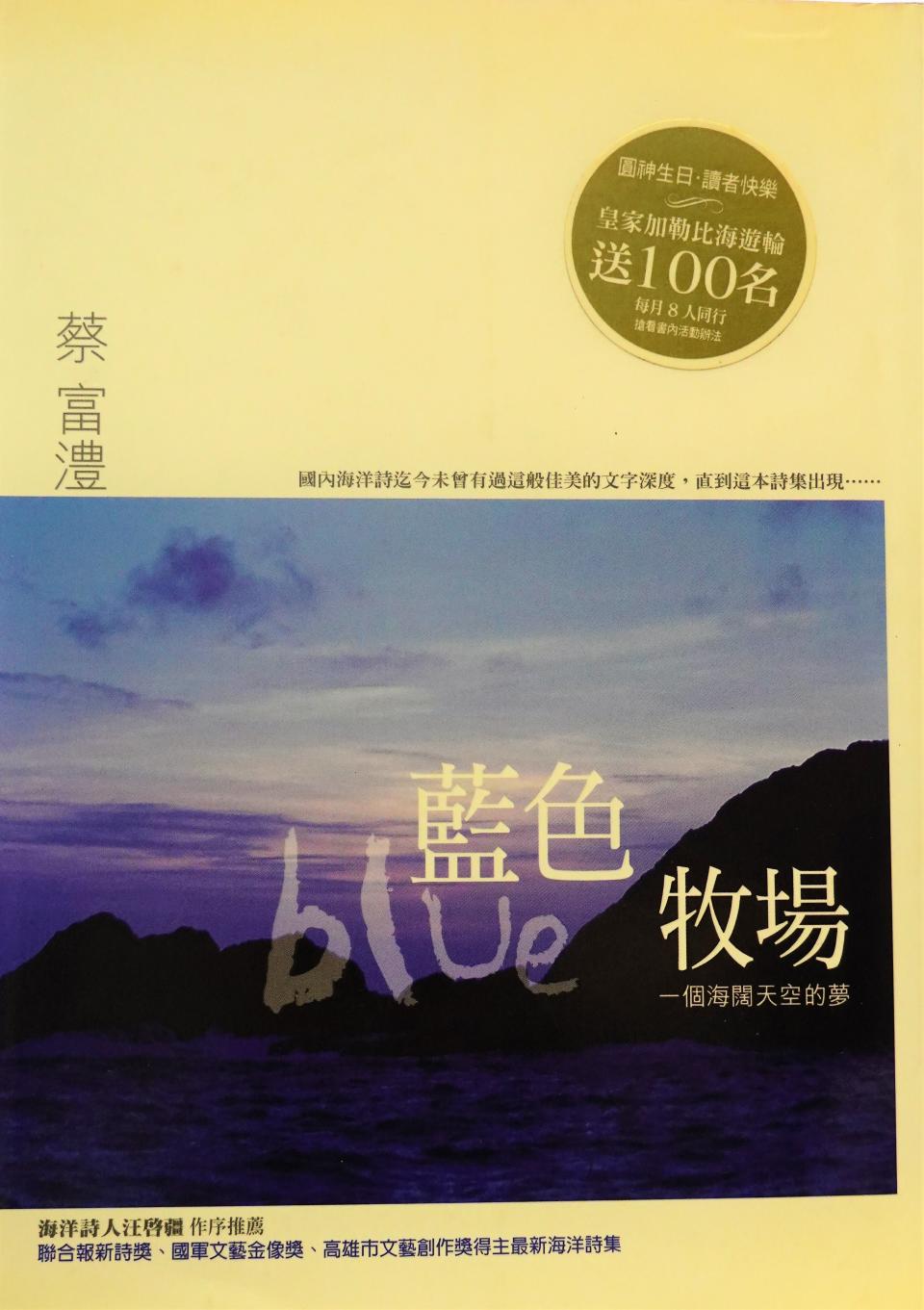

也是來自血緣的海洋詩

我是在屏東縣小琉球出生的,出生後不久,父親從軍職退役,不久後就帶著全家大小四口人到鵝鑾鼻燈塔下的小漁村砂島,在那裡種瓊麻、撈魚苗。我的母親是小琉球人,娘家大部分的男人都是出海打漁的船長、船員,小時候,小琉球就是我們最想回去的故鄉。

小琉球給了我許多的回憶,在我後來寫詩的過程中,尤其是海洋詩,給了我最大的養分,許多討海人的申時敘述,都是來自小琉球母系家族的一個個真實經歷,由此也引發我許多的哲思和體悟,讓我的海洋詩從現實轉向想像,從具體轉向抽象,也由當下擴展到歷史,由人生進入宗教,由漁業進入生態,海洋具有多樣性,每一種樣貌都值得書寫,我都願意逐一去嘗試。

台灣是一個被海洋包圍的島嶼,人民享有與海親近的優良條件,可惜,我們的新詩技巧和深度都已有很高的水準,但海洋詩相對在質與量上都還遠遠不足,也許跟民族性有關,也許跟政府近海政策有關,也許跟教育有關。但不管任何原因,在台灣新詩史上,海洋詩必須是不可或缺的一塊,否則就對不起我們所賴以生存生活的這個島嶼。我從民國七十三年加入大海洋詩社開始,便持續海洋詩的寫作,一直到現在,雖然一起寫作海洋詩的詩人不多,雖然感覺有些寂寞,但是海洋詩不能因為人少就絕跡,不能因為寂寞就不寫,因為海洋有著我不能割捨的血緣,有著我心靈的寄託和歸宿。未來海洋詩仍會是我繼續寫作的一個重要主題。

來自心靈覺醒的宗教詩

宗教早於詩的存在,也許,最早的詩是為宗教服務的,音樂、舞蹈、繪畫也是。

最早接觸的宗教是隨著家裡拜拜的民間信仰,拜的是土地公、祖先、好兄弟等,祈求的是家庭和樂、出門平安、財源廣進。直到長大後,大約二十五、六歲,接觸到佛經,開始讀藥師經、金剛經,誦普門品、念觀音聖號,逐漸走進佛法的大門,逐漸看到那個超越世間的廣大世界,內心感到震撼和驚喜,然後,這些佛教的術語、思想逐漸進入我的詩中,增加了詩的內涵和風貌。

民國七十九年底參加農禪寺禪訓班,民國九十七年參加佛光山禪七、隔年參加百丈山禪七,讓我從經典的研習跨入內心的探索,同時也藉著參禪打坐的經驗,試著寫些禪堂與內心的感悟。禪的世界是神祕而深邃的,同時也是樸實而平常的,禪詩不需要深奧的奧義和華麗的技巧,也不需要苦心費力的經營,需要的是那一點通透的靈思,是靈光乍現那一刻的妙手,有了就寫,寫了就忘,好詩也好、劣詩也罷,既不放棄,也不執著。

宗教入詩偶一為之不難,難在持之以恆;懂得宗教術語並隨意取用不難,難在宗教情懷與真實體悟。台灣佛教一些高僧大德如星雲大師、白雲禪師、曉雲導師、心培和尚等都有詩的創作,詩人中較明顯者有周夢蝶、敻虹、蕭蕭、愚溪、楊風、劉易齋、陳建宇……等,除此之外,並無較為特殊的宗教詩創作者。這條路,走的人少,但卻也是我將持續走下去的一條路,期盼諸多詩人共同加入,攜手同行。

寫一首戰爭、海洋、宗教詩

我走的,是一條跟別人有所區別的詩路,人雖少,卻走得暢快,走得不悔。戰爭、海洋、宗教這三種主題本來就比較另類,要把三者融合在一首詩中,更不是容易的事情,我發表在《大海洋詩刊》五十期的〈一九九六‧不安的海峽〉或可稱之,試饗讀者諸君:

一九九六‧不安的海峽 蔡富澧

風起時。日落的聲音漸漸變藍

一粒海沙流浪的足音斷續,應和

你潮線上的孤獨。一朵向日葵

有整座海洋的仰望

魚群何時來戰火何時來風暴何時來

南海普陀的梵音海潮音又何時來

日落時。你若能把海岸坐成弦

月出時。海鳥就能把桅船浮成島

星隙間,魚群游過的身姿多麼窈窕

而你守著海峽第一萬遍唸著:南無

大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音

菩薩!千處祈求千處應

苦海常作渡人舟

風起時。舟楫的聲音是天地

唯一能感動的孤寂,人世的悲情

豈是你寄望的慈航可以一舟渡盡

煩惱何處來癡迷何處來顛倒夢想何處來

楊枝淨水灑遍了三千大千世界,祈求的人多

得渡的人少,淨土究竟何處來

日落時。第一萬遍你聽見自心唸而不唸

月出時。你聽見四海一聲聲不唸而唸

這一片汪洋的藍啊!誰的體溫

能夠化解凍僵的海峽。一九九六

春天。一粒流浪的海沙喃喃唸著

摩訶般若波羅密(大智慧到彼岸哪!)

摩訶般若波羅密

摩訶般若………

蔡富澧/簡介

陸軍官校畢業,佛光大學宗教所碩士,高雄師範大學國文所博士候選人,曾任陸軍官校兼任講師;報紙主筆、專欄作家,大海洋詩刊主編;獲聯合報新詩獎、國軍文藝金像獎等多項文學獎;著有多本散文、新詩、報導文學、佛學及學術著作。

──刊於《大海洋詩刊》第五十期

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞