什麼是「不分區立委」?先從你該知道的「政黨票」談起

文/李牧宜、羊正鈺

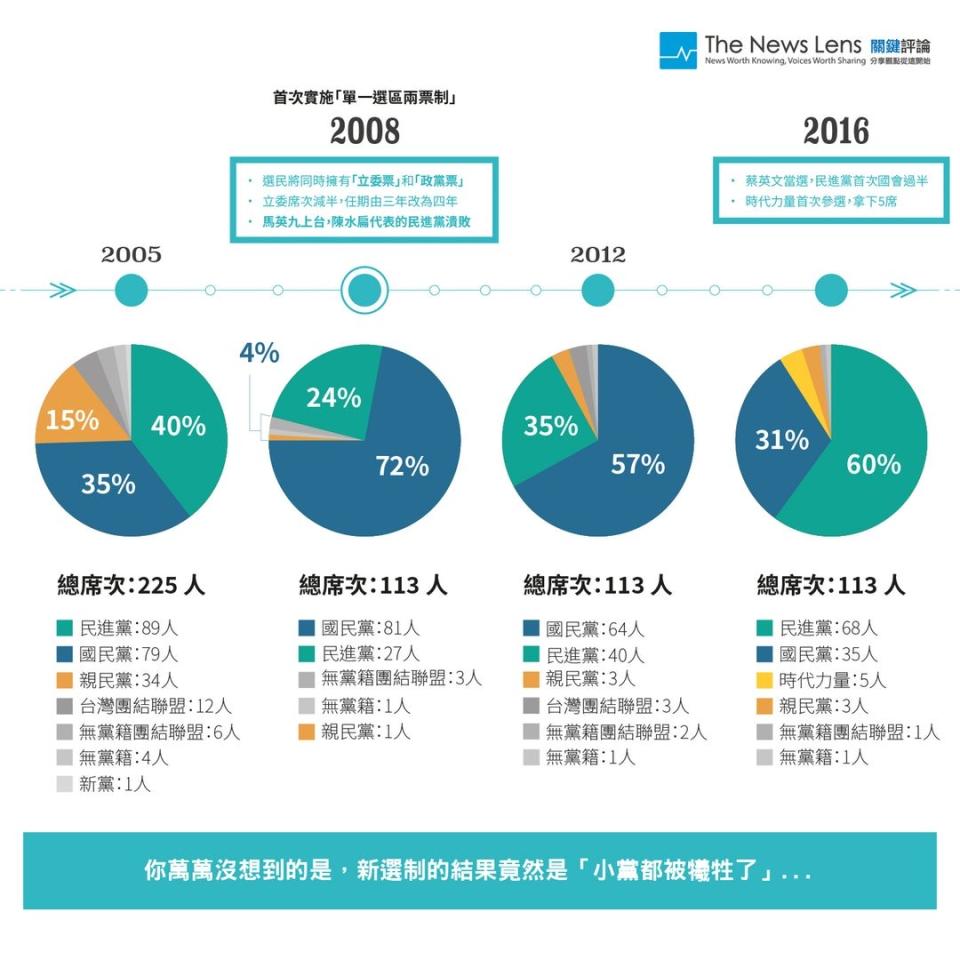

讓我們先來回顧自2005年以來,台灣的小黨(第三勢力)在國會的狀況。

以2005年、2008年、2012年比較,其中2008年立委選舉正式改制為「單一選區兩票制」,並且由原先的225席減半至113席,任期由3年改為4年。

而2016年的立委選舉結果為:民進黨(68席)、國民黨(35席)、時代力量(5席)、親民黨(3席)、無黨團結聯盟(1席)、無黨(1席);其中,扣掉國民兩大黨的「第三勢力」總共只拿下9%的席次。

一般來說,選舉體制分成三大類:多數決、比例代表制,以及混合制。「多數決」就是指票數最多的當選,「比例代表制」則是按選票比例轉換成席位(主要是選黨不選人)。

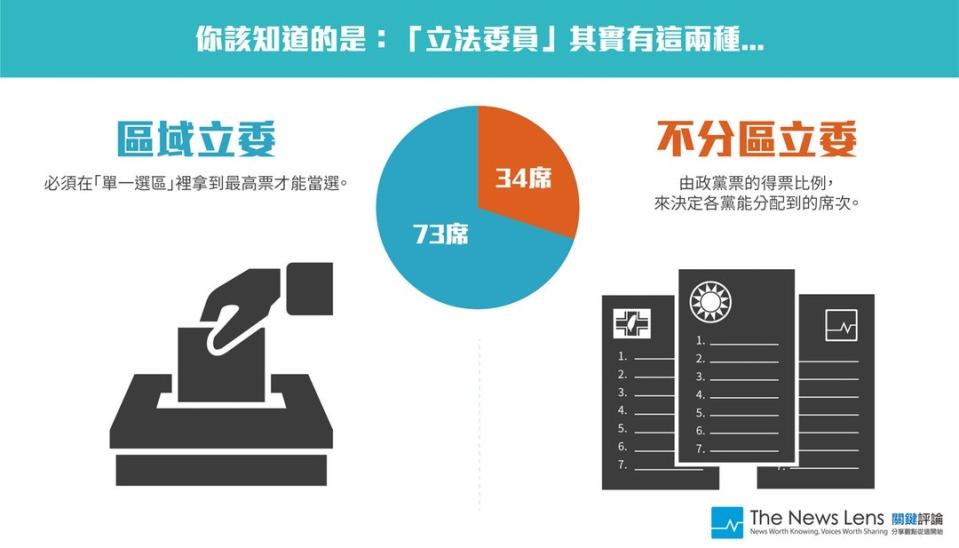

咱們台灣在2008年後的新選制是採用「單一選區兩票制」,也就是「混合」了多數決和比例代表制:每個人有兩張票,一票投「區域立委」,這票是投給人;第二張票則是投給政黨(政黨票),藉此選出「不分區立委」。

其中單一選區(小選區)下選出的區域立委共有73席,透過政黨票選出來的不分區立委則有34席。而立委總共有113席(73+34+6),另外6席是複數制選區的原住民立委(平地及山地原住民各3席)在此省略不談。

當然,不管什麼制度都各有利弊,接下來讓我們從「單一選區」及「政黨票」兩個面向來探討:

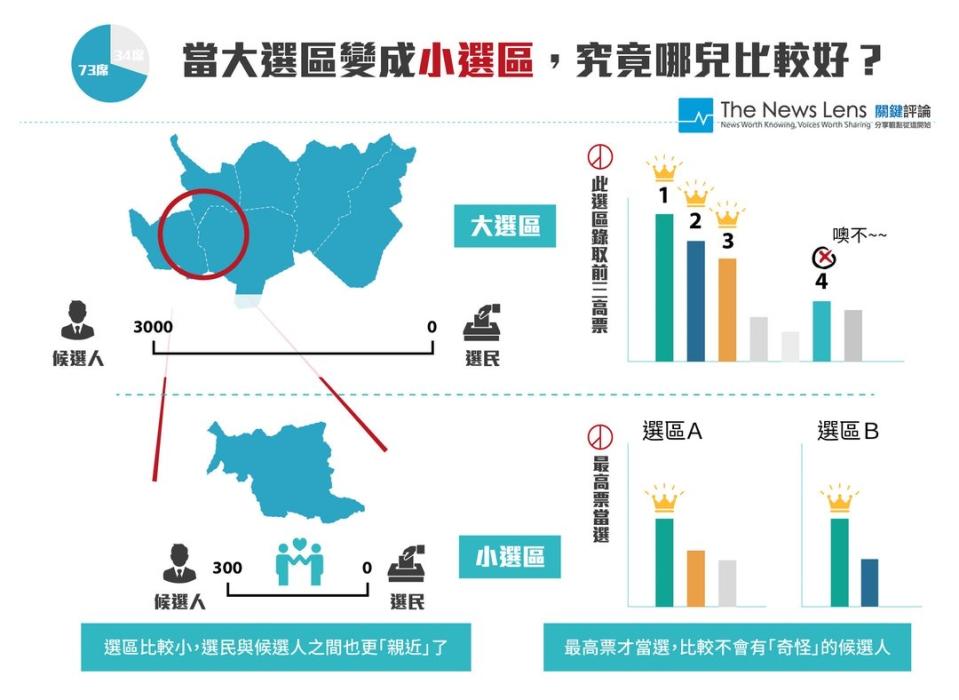

2008年開始,全台灣被分成73個地方選區(大選區 / 複數選區時僅劃分29區),並且採單一選區(每個選區只選出一人)簡單多數決,也就是票數最多的當選。

小選區的好處是什麼?

1. 選區比較小,選民與候選人之間的距離較為接近

「照理說」可以增進雙方的了解與互動,大選區時選民多、候選人也多,選民不太可能認識每個候選人,同樣的,候選人也不一定要讓大家都認識才就有機會當選。

2. 候選人比較不容易走「偏鋒」

因為必須獲得最高票才能當選,所以都得拉攏中間選民。比較不會只打特定議題、標新立異⋯⋯。

小選區的缺點是什麼?

1. 對小黨非常不利

小黨在選區內獲得「最高票」有難度,如此有違民主、多元的原則(在大選區制度下,小黨候選人比較有機會當選,因為只需要獲得大選區內特定支持者的選票,就有機會)。

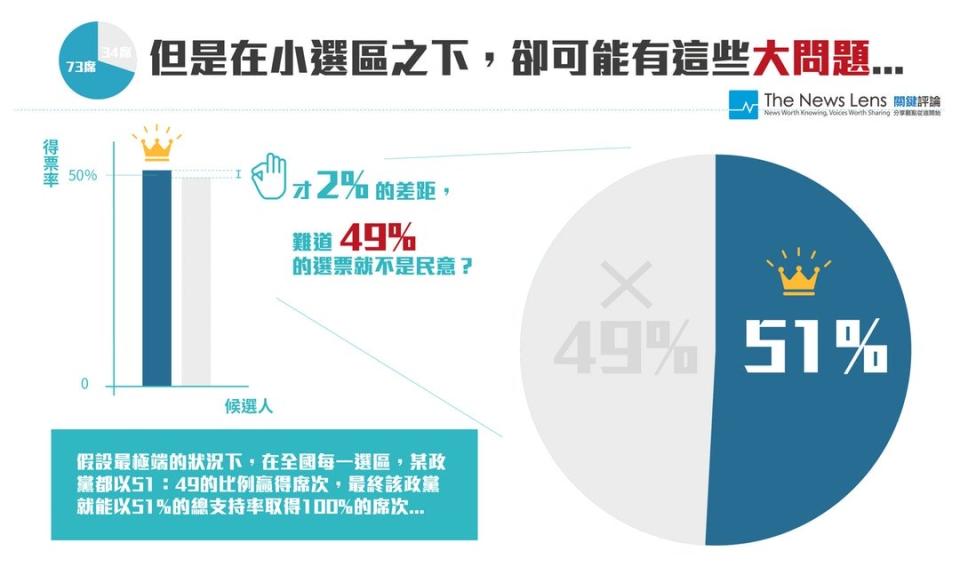

2.「選票—席次」比例性最低,讓大黨獨大

單一選區再加簡單多數決,將造就一個過半數的「優勢政黨」。因為若每個選區只有最高票可以當選,那些沒當選的選票,可以說是被刻意捨棄掉的,目的則是讓一個政黨取得過半的席次。

以台灣來說,國民黨在2016之前從未失去過國會中的優勢地位,甚至還曾在2008年贏得超過七成的席次(81席,其政黨票得票率僅約51%);光看區域立委,國民黨的得票率近54%,但是卻拿下61席(77%席位)。同樣的,民進黨在2016年拿到逾六成的席次(68席),但政黨票得票率也僅44%,區域立委的部分得票率僅45.08%(但拿下49席,佔67%)。

還記得前面提到的「比例代表制」嗎?也就是按選票比例轉換成席位。在台灣,那張選票指的就是「政黨票」。

席次指的就是「不分區立委」,也就是透過你可能很陌生的「政黨票」來「選黨」,而政黨會提出一份不分區候選人名單,選民若是滿意那些人選,就直接把票投給該黨,以換算該黨可以拿下的席次。

而什麼是「不分區立委」?

在制度設計上,就是各政黨推出專業的、弱勢代表、以及可代表黨意的立委人選,因為很多社會上各領域人士,不容易透過「地方選舉」進入國會,不分區立委就提供這樣一個機會,這些人能不受地區限制,更兼顧全國利益來問政、修法。不過,不分區立委由政黨提名,若遭「撤銷黨籍」就失去立委資格,所以能否貫徹「黨的意志」也很重要。

然而,各黨提名人選的考慮因素也不大相同,例如代表性、專業性、問政能力或是政治利益分配等。對於很難在區域立委拿下席次的小黨來說,不分區的提名人選就特別重要,才能藉此爭取到兩大黨之外的政黨票。(國民兩黨的政黨票得票總和從2008年佔88.1%降到2016年的70.97%)

►2020年各黨不分區名單公佈如下:民進黨、國民黨、時代力量、綠黨、台灣基進、台灣民眾黨、親民黨、台聯、新黨、安定力量、一邊一國、台灣維新和喜樂島聯盟、更多可查中選會新聞稿)

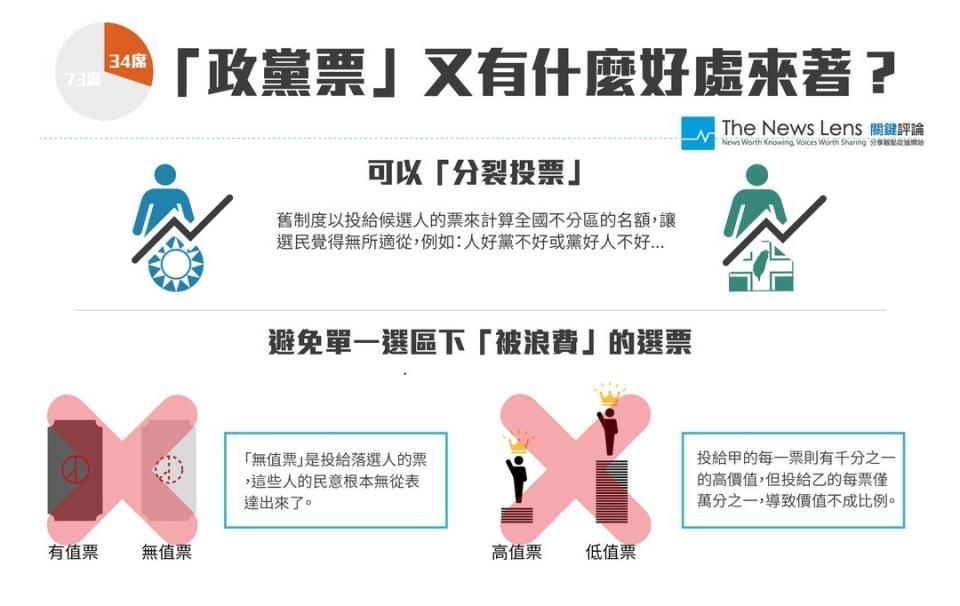

「政黨票」還有以下幾個好處:

1. 分裂投票,解決人民對於政黨與候選人喜好不同的困擾

兩票制就是把「選人」的票與「選黨」的票分開,讓選民可以依自己的意願,選出中意的候選人和政黨,更加滿足選民的需要。再加上,一般來說選民對候選人的印象比較模糊、短暫,但對政黨的印象,則是依靠長期的積累。所以政黨也必須更注重民意,提出符合選民期待的不分區名單,這也是一種無形的監督,有助於政黨政治的良性發展。

2. 更符合公平、民主的原則,避免「票不等值」的狀況

直接把對政黨的支持度換算成席次,不但完全反映民意,選民也比較不需要「策略性的選擇」自己的第二(次要)偏好,更不會有51%得票率就取得100%席次的狀況發生。

選民可依其對於政黨的長期印象以及(不分區)候選人名單,做出對於政黨整體支持度的表示,更符合「一人一票」、「票票等值」的原則。

【註】無值票則是指投給「落選人」的票。高值票是指候選人以很少的票數就當選了,而低值票則是候選人以高票當選,可見每張選票的價值不相同。

但政黨票也有缺點:

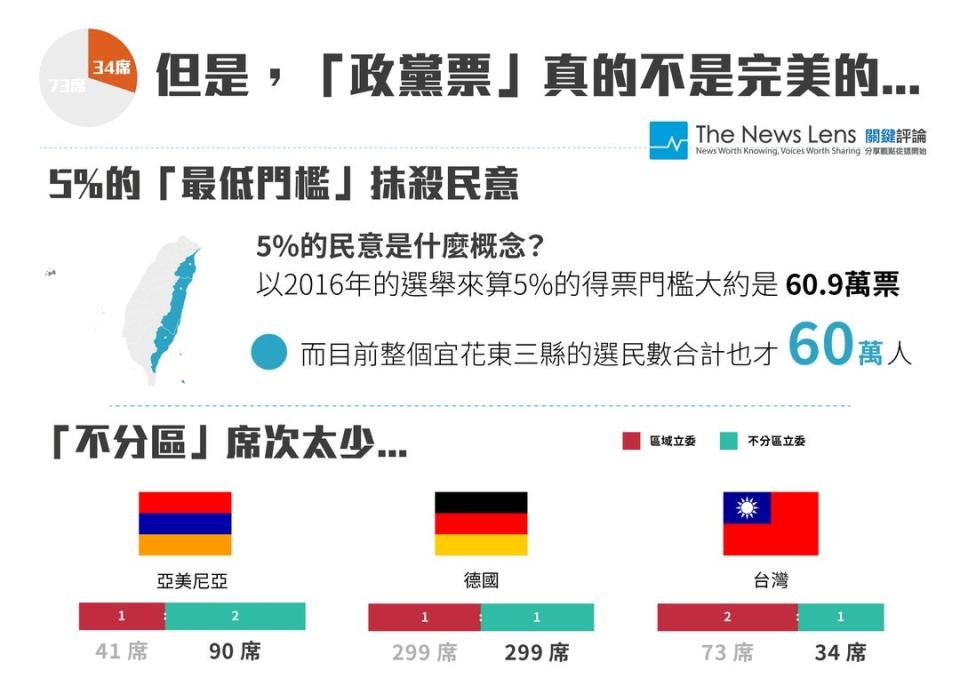

1. 最低門檻5%的設計,有可能抹殺民意

要超過門檻才能夠換算席次,比如我國的5%與日本的2%,當初主要是為了避免小黨林立造成政局不穩,但同時也會抹殺民意。像是2016年的選舉中,所有小黨的政黨票加起來多達29.03%,但個別小黨只有親民黨、時代力量超過5%,導致有多達16.41%的民意無法表達。

2. 「不分區席次」佔國會比例過少

台灣的不分區席次佔總席次的比例太低(34席/113總席次),許多國家不分區席次至少佔總席次的一半、或是更高,才能保障小黨能夠利用不分區席次進入國會、彌補單一選區只有大黨才能當選的不足。

區域立委太多,也有可能只是更多立委在做選民服務(像是跑紅白帖、「喬」事情)或是在推法案時太過於區域為考量而忽略了整體國家利益(例如地方民代爭取讓高鐵多停一站,結果高鐵變⋯⋯)。

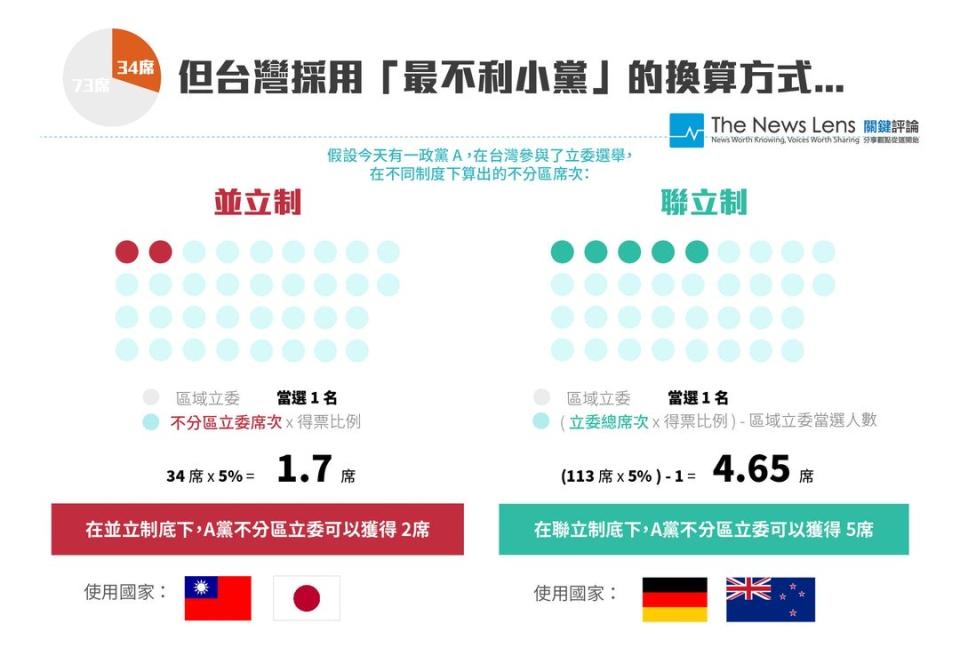

再加上台灣採用不利小黨的「並立制」換算席次方式,而非德國的「聯立制」,缺點是什麼?

例如2016年時代力量獲6.10%的政黨票得票率,但是在總席次方面只能得到6.10%乘以34席的不分區名單,也就是分到2席立委(佔總席次的1.8%);若是採取「聯立制」,則應該得到6.10%乘以113席總席次,也就是得到6~7席立委(而非當年只有5席)。

千萬別小看這「一兩席」的差別⋯⋯

立法院的規定是,只要超過3席就能組成黨團(4席未參與黨團立委,可組政團),就能夠參與「朝野協商」;而且,若增加不分區席次,產生多一點小黨的立委,也可以參加到各個委員會(立法院設有8個常設委員會)參與法案的實質審查、質詢官員、監督政府預算。

【註】並立制 vs. 聯立制(簡易算法)

甲國國會議員200人,分區及不分區各半;K黨在各區候選人總共當選了10人,而政黨得票數是全國政黨得票率30%,依並立制算法,不分區可分得100*30%=30席,共得40席。

若是在聯立制下,則K黨分區得10席;政黨得票30%的話,國會200席中,K黨應占30%,故應有60席。所以扣除分區的10席外,不分區應另撥給K黨50人,以達60席。

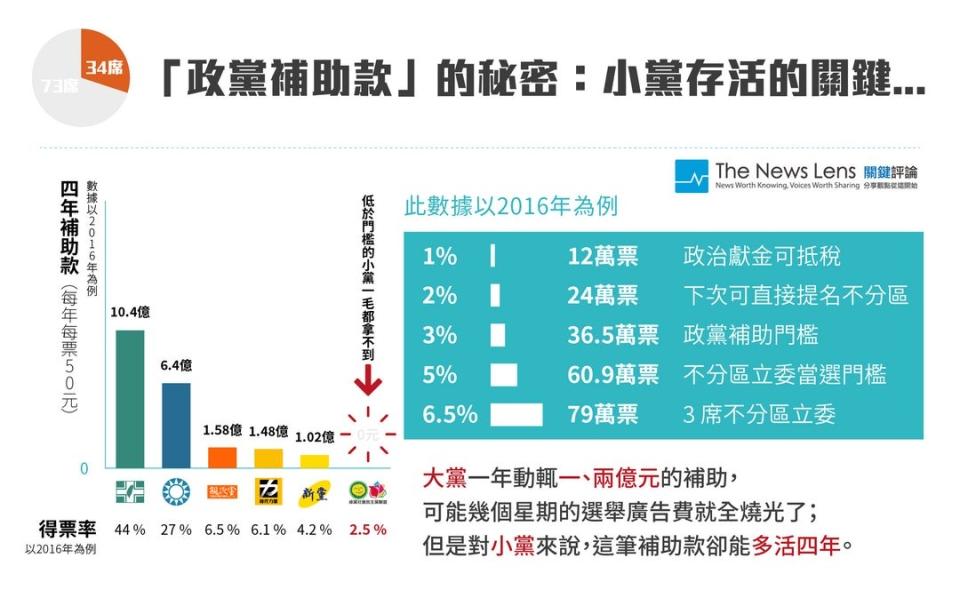

什麼又是「政黨補助款」?

依據《選罷法》,在立委選舉的「政黨票」部分,得票率只要超過3.5%,即可得到「每年」每票50元的政黨補助款。2016年只有5個黨超過門檻:民進黨(44.06%)、國民黨(26.91%)、親民黨(6.52%)、時代力量(6.10%)、新黨(4.18%)。【編按:2017年底《政黨法》三讀通過後,政黨補助款門檻則由得票率3.5%降為3%)

可以發現,這個門檻卻對小黨來說極為不公平,以2016年選舉的「綠黨社會民主黨聯盟」為例,拿下超過30萬的得票數(2.53%)照理說也應該拿到每年約1千5百萬元的補助,但最後卻什麼都領不到。

此外,「政黨票」超過5%的政黨還有一個優勢,就是下一次總統立委大選可擁有提名總統候選人的資格(因此2020只有國民黨、民進黨、親民黨和時代力量有提名總統的「門票」,其他參選人得通過連署才行)。

民主政治不是只強調少數服從多數,投票制度也不只是數人頭這麼簡單。

政治學大師李帕特(Arend Lijphart)將民主國家分成「多數決」、「共識決」。他認為,在社會結構同質、不存在重大爭議的國家,較適合使用多數決,讓政黨體系以兩黨制為主,以少數服從多數的原則,追求更快速、中央集權式的決策方式。

另一方面,在高度多元分化、族群組成複雜、充滿重大憲政爭議的國家,較適合採用共識決的制度。它可以賦予少數族群政治代表權,特別是避免讓小黨被排除在外,並以協商的方式讓國家的重大公共政策能夠取得儘可能多數的民意基礎,讓政策長久且穩定。

按照李帕特提出的幾項制度檢證標準,台灣是屬於多數決民主制。不過,看看這些年來台灣的政治紛亂,尤其是重大議題的決策、統獨立場的分歧,我們真的應該好好地想一想,台灣到底適合「多數決」還是「共識決」?

更多關鍵評論網的報導

更多政治相關新聞

邱毅:蔡曾說兩岸終統一 蔡辦:抹紅

綠啟動反紅三部曲 嗆下架吳斯懷

選前衝刺 藍攻台北城 綠回防中北部

空戰網軍程度 朱學恒:綠營已上太空

丟水球、甩巴掌 立委為什麼愛打架?

今日最夯新聞流量前3名

台女在日租車肇逃?案情大逆轉

年關難過了!代工大廠傳砍百人

不捨韓冰 陳揮文怒揭缺德行為

今日推薦影音

______________

有話想說?歡迎投稿>>>【Yahoo論壇】

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞