他們為民謠「做這事」 新舊思想碰撞

[NOWnews今日新聞] 「思啊~想啊~起,古早恆春沒人管……」略帶沙啞的嗓音,有著歷盡風霜的酸楚,彈撥兩條絃,民謠古調悠悠飄揚,思緒回首恆春半島的風華。2020年文化部認定的重要傳統表演藝術保存者,外界稱為「人間國寶」的陳英,以91歲的高齡,兢兢業業地為傳承而努力。

透過恆春思想起民謠促進會總幹事趙振英引領,《NOWnews今日新聞》採訪團隊見到陳英阿嬤,她正在指導兩位藝生民謠唱法。「詞念好,就要學調,調學好就要學琴。你們若學會,就要教、要傳承,這是要讓你們一代傳一代,不是讓你們唱著玩的。」語氣中雖然略顯嚴厲,卻也顯現陳英強烈的使命感。

恆春民謠有固定的曲,但詞可靈活改編,生活煩悶的時候高歌一首,紓悶解愁,走到哪唱到哪。陳英說:「以前的人很辛苦,每天都要下田做事,那時陳達就教我唱,小時候我就很會唱了。」師法一代宗師陳達,陳英雖不識字,腦袋裡卻記著上百首歌詞;月琴則是等到60多歲,才在民謠藝師張新傳鼓勵下,從基礎開始學。「他告訴我,英啊,你絕對不能放棄,你要專心唱到你不唱為止,叫我不能學新調。」肩負著不能讓恆春民謠絕跡的任務,但陳英也清楚,年輕一輩並不愛聽這種悲情苦調為主的民謠。

老調新聲為民謠做新衣 創新做法引質疑

2018年,張彥頡在恆春創辦「火箭人實驗室」,經由地方頭人介紹認識民謠,希望傳承推廣。「我們那時候很難過的感慨是,我們消失的不只是一個老人家,而是一個民謠跟一個聲音表現的方式就沒了。」不捨老聲音慢慢凋零,開始發展地方聲音資料庫,2019年與國家文化記憶庫合作,建立「滿州聲音博物館」,採集恆春半島24位耆老與排灣部落的聲音及古調,建立百餘首民謠與聲音資料。

「我們提出『老調新聲』的概念,把老的民謠配上爵士、搖滾、抒情,只要能凸顯民謠都非常歡迎。」有豐富辦展經驗、熟悉表演方式的張彥頡,開始向耆老們溝通想法。但創新的作法卻遭到質疑,陳英說:「我也坦白講,你們要學就要學民謠四度音,我才有辦法跟你們配合。」滿州民謠協進會前理事長王洋月也坦承,部分長輩對年輕人的做法不了解:「這樣又不好聽,到底是要弄成怎樣?也有外國樂手來合音,合作上不容易。」

月琴吉他拚場 台日大師互尬

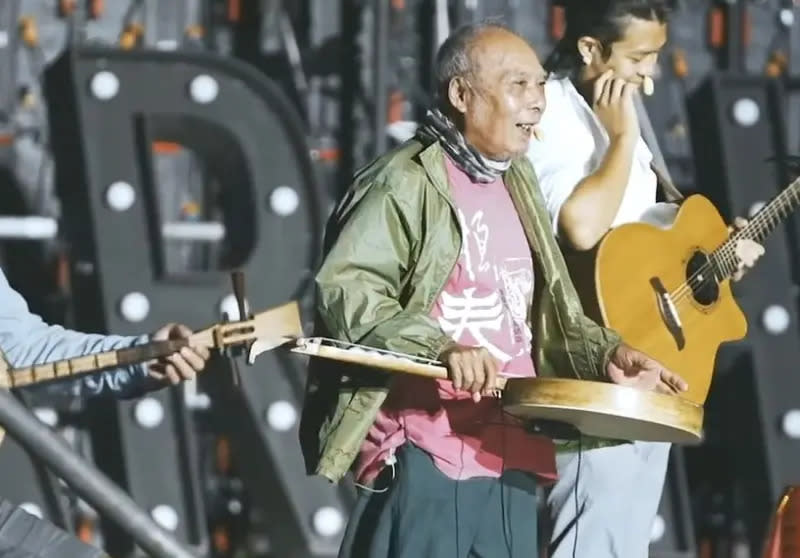

對此,張彥頡強調,耆老的演唱仍是原汁原味,不會要求他們改變彈奏與唱法,但團隊找了許多音樂人與表演者,將演出方式融合在民謠裡。2018年起,火箭人實驗室承辦屏東縣政府原來的「國際民謠節」,轉型成「半島歌謠祭」,結合現代舞、戲劇、光影戲手法重新詮釋民謠。耆老們開始看到,穿了新衣的民謠,其實也不難看。「你有你的節奏,我有我的節奏,節奏互相配合起來,民謠唱下去、配起來,每個人都說很棒。」恆春民謠藝師吳登榮,2019年與日本吉他大師渥美幸裕,同台互尬月琴與吉他,令人印象深刻。

張彥頡認為,年輕人願意接受民謠新樣貌沒有不好,也許還會想回頭聽聽原汁原味的民謠,這樣就達到傳承的目的。陳英則說,年輕人有心尊重傳統,她也願意配合演出。「越來越進步,年輕人聽到思想起,大家都很愛聽。」火箭人實驗室承辦5年的半島歌謠祭,每年吸引10萬人次造訪,讓更多人聽見台灣迷人旋律。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

地方創「聲」1/百年古城恆春新玩法 共聲島沉浸式導覽

地方創「聲」3/不為賺錢只做有興趣的事 他們做了哪些愛恆春?

《臺北文創名家會客室》王牌出擊 聚焦串流媒體及生成式AI

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞