伯拉罕合作社串起居家照護生態圈,長者在宅安心終老

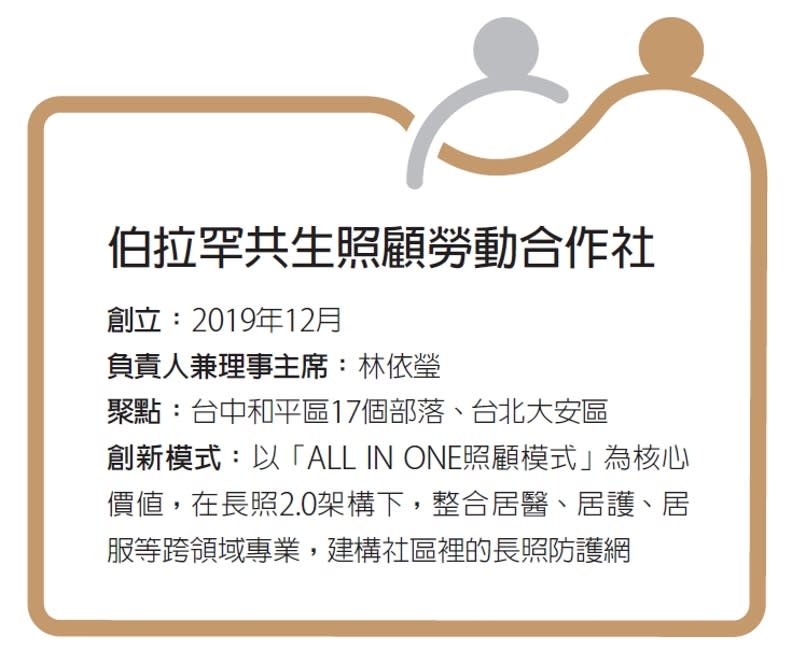

台中市前副市長林依瑩卸下職位後,成立伯拉罕共生照顧勞動合作社,培育在地約60位照服員,以24小時All In One串起居家照護生態圈,並根據在地需求延伸特色服務,創造許多就業機會。

這天早晨,綽號「熊爸」的照服員黃柏諭,照常騎著摩托車繞著雨後的蜿蜒山路,途經小型落石樹枝,還會一腳順勢踢走,以避免影響來車,姿勢帥氣十足。

身為「伯拉罕共生照顧勞動合作社」第一代照服員的黃柏諭,對許多長輩與家屬來說,是如同「守護者」般的存在。

「叔啊~起床了沒?」黃柏瑜來到烏石坑山腰一處老舊民宅、一開門就高聲招呼。

「哇~你帶客人來喔!」「我83歲啦,日本時代出世的~。」朱萬星阿公已洗漱整齊坐在客廳,國台語交雜向來人自我介紹,風趣又健談。很難想像,一年前的他骨瘦如柴、臥床不起,生命枯索如風中殘燭。

仔細看屋前門聯有撕下的殘紅,原來朱阿公一年內失去兩個弟弟與獨子,儘管三個女兒與媳婦孫子輪流探望。但是一個人留守深山裡的家,朱阿公只覺得「為何走的人不是我?」需要洗腎的他,一度拒絕去醫院。

還好,黃柏諭幾乎每天到訪、照料阿公的日常起居,從悲痛中走出的阿公已能拄杖散步。每天早上最期待的就是有人接他到達觀部落、大安溪畔的伯拉罕共生照護基地,與其他長輩「開講」。

「副市長」轉做照服員,部落青年回來了

從墜入絕望到找回盼望,朱阿公不是特例。近年,這樣的奇蹟不斷在有「東方小瑞士」之稱的台中山頭發生,故事得從推手、伯拉罕理事主席林依瑩講起。

2017年,時任台中副市長的林依瑩,因為想讓孩子就讀一處原住民實驗小學而舉家遷移至達觀。隔年,「龍團隊」競選連任失敗,原本就是高齡社福背景的林依瑩,百忙中考上照護服務員執照,卸任後立即變身照服員,捲起袖子找出照護體系的痛點。

「怎麼是『副市長』來幫我洗澡?!」怕個案被服務有壓力,林依瑩出任務之前,就請部落耆老幫她取了一個泰雅名字「Puyat」,意思是長壽好命的人。就這樣,七年來,Puyat直接服務過的30多個案家,不少人至今不知道「副市長」曾來過。

其實,林依瑩很早就開啟了高齡服務的淵源。國人記憶猶新的不老騎士、仙角百老匯等大型銀髮活動,都源自於林依瑩在弘道老人協會執行長任內的創舉,她想要證明「再老都能活出精采」。這次,她對準高齡社會下的長照痛點。

「為何大多請外勞?為何重病就只能住機構?」她回憶,幾年前達觀社區周邊只約五位照服員、僅七位老人有機會被照顧,不僅外地照服員不願到山區,本地年輕人也因賺不到錢而無法回鄉。

以和平區法定高齡者(包括55歲以上原住民)大約2500人,推估有長照需求者近600人,占比逾兩成。

於是,她在2019年底創立「伯拉罕(Plahun)共生照顧勞動合作社」,Plahun在泰雅族語是指烤火、互助與興旺的意思。

在勞動合作社的架構下,照護服務員可同時是股東與老闆,一起繳股金、分股息也共同決策。照服員月薪平均可達三~四萬元,勤接案甚至可上看六萬元。目前,伯拉罕有約60位照服員、一半不到40歲,共同照護超過120位個案。

在照護經濟成形後,果然青壯世代回流了。

「從沒想到自己能當照服員,而且一做就三年!」忙著指導長輩做體操的家家,是有一位女兒的單親媽媽,曾換過各種工作,經濟不穩定讓她無法親自照顧孩子。直到有一天,一位部落阿姨鼓勵她參加伯拉罕的照服員培訓計畫,她發現壞脾氣的自己竟能耐心照顧長輩;另方面,因為可彈性接案,家家還能空出週末陪小孩。

家家的努力,今年上國中的女兒也看到了。「女兒說想跟我!」家家眼裡透著欣慰,笑說照服員是至今做過最久的一份工作,應該還會做下去。

AIO多元照顧模式,實驗各種重症照護方案

在地原生的照護人力逐漸到位,但林依瑩理想中的「All In One多元照顧模式」(簡稱AIO)究竟是什麼?

「目前居家照護員大多屬『跑單幫』,一個人包辦個案的所有照護工作,又累,效果又打折扣!」為此,林依瑩以個案需求、照服員為核心,將醫生、護理師、社工、物理與職能治療師等跨領域專業,都拉進居家照護生態圈,「需求之所在,就是服務之所在!」

沿著AIO模式,伯拉罕開始了各種照護實驗方案,包括「以24小時密集居服,終結24小時照顧」,這話聽來矛盾繞口,卻是重症病人「回家」的一條捷徑。

林依瑩解釋,像是氣切插管的重症病人一旦進了醫院就難以離開,因為家人沒有足夠照護資源,病人往往直到「最後一口氣」才能如願返家。

但,導入AIO模式的伯拉罕生活圈,卻用跨領域專業在社區中,接住了一個個重症病人。

2020年,家在雙崎教會旁、年近八旬的林伯山阿公,在護理之家住了一年,已氣切、戴上鼻胃管的他最大心望就是回家。為此,伯拉罕積極訓練會抽痰的照服員,至今已有一半照服員擁有口腔抽吸證書。

當年,第一批照服員拿到抽痰證書之後,林阿公就被接回雙崎,林依瑩整合居醫、居護、居服,護理師還陪著居家照服員(居服員)在阿公家協助三天。一個禮拜後,阿公可拔鼻胃管、40天後拔了氣切管、兩個月後能走路上教會,重症級數從八級降至二級,「還能自己去巷口吃早餐」。

一直到林阿公跌倒過世的兩年之間,都過著有品質的健康生活,這類「氣切病人拔管、起身走路」的照護傳奇,陸續在社區裡上演。

林依瑩解釋,重症病人剛接回時之所以要24小時密集照顧,是為了在黃金期間阻止「不可逆」情況發生,也為病況好轉奠定基礎,未來病人或許就能免去24小時臥床的重度照護狀況。

「照服員在第一線面臨各種狀況,照顧挫折、情緒勒索、體力透支,甚至有被罵、被打的風險,因此要用一個團隊的專業來支撐他們!」她有感而發。

芒種時節的傍晚,林依瑩帶著《遠見》記者繞進雙崎部落中的小巷民宅,探望84歲的甘妹Yaki(泰雅語「阿嬤」的意思)。Yaki視線一直繞著照顧她多年的照服員小慧,日夜相伴、以族語溝通的兩人情同祖孫。

甘妹Yaki已多年重症,三年前因腳底傷口而截肢,原本醫師說恐怕連小腿也要截;但三年過去了,在一天五班的照服員接力照顧之下,Yaki不僅保住小腿、身上不再有維生管路,偶爾還可坐輪椅去喝喜酒。

本是賽德克族,嫁來雙崎部落的小慧,擔任照服員以來,四年共照顧過五個長輩,她先生因行動不便也需要同事照顧。「我來顧你家、你來顧我家,彼此都能賺到錢,也可有喘息的空間!」林依瑩說,伯拉罕的照服員大多都是社區居民,居民多樂意彼此照顧,但仍需要有聰明的制度來善用這層優勢。

社區居民互助,志工時數抵照護費用

於是,中正大學社福研究所論文研究「時間銀行」的她,在社區中導入相關概念:以志工時數來抵換照護費用。在伯拉罕長照基地中,常見到社區志工身影,學童也會來幫忙裝飯、打掃,他們的志工時數就能用來折抵自家長輩的照護費。

「今天要擦雞蛋、裝雞蛋嗎?」一群八旬長者圍坐在達觀部落、廣場中央畫著熊熊火焰的伯拉罕長照基地,朱阿公和秀珍阿嬤打招呼。他們是經常一起擦拭與包裝雞蛋的「同事」,也正在儲蓄志工時數、用在自己的未來。

雞蛋來源是居民以「友雞」方式自養的雞隻,賣蛋經費會回饋到養雞戶與社區中,這也是伯拉罕引入的共生方案。

場景來到夏日微雨的午後,雙崎部落的棚屋中正在「發蛋費」,「雞班長」林囍妹領著一群養雞戶,正熱鬧交流起養雞心得:「哇~你的雞,今天生了快60顆蛋!」「你的冠軍雞怎麼養的?這麼會跑步!」

這個月蛋費,希多阿公領最多。他養了65隻雞、產蛋率近九成,一個月就可淨賺6000多元,他開心嚷著下次還要當第一名。而一旁養出比賽冠軍雞的阿忠,卻默默把200元交給林依瑩,說要捐給公益晚餐。

原來,曾車禍傷到腦的阿忠,半邊身體麻痺,是伯拉罕的照顧個案。他平時除了照顧家裡的十隻雞,就是到基地當志工助教,常享用社區裡的公益餐點,因此每當發蛋費,就回捐一些給公基金。

啟動正向循環,早餐阿姨見證社區翻轉

在伯拉罕的社區網絡中,似乎每人都能在其中找到角色,並且驅動正向循環。在雙崎開著一家早餐店的薩秀蓮,見證了社區翻轉。

被暱稱為早餐阿姨的薩秀蓮,十多年前是國小廚工,常發現孩子一早到校就喊肚子餓;她兒子甚至曾在下課後,領著全班回家吃飯。

「阿姨,你可以開一家早餐店、做飯給我們吃嗎?」她詢問之後,才知道孩子多是隔代教養,爸媽都到外地工作,孩子常常餓肚子。

後來,薩秀蓮還真的開了早餐店,並提供免費愛心餐。但這幾年,需要愛心餐的孩子漸少,而且還堅持要付錢,「爸媽回來了,孩子就穩定了!」

之前,薩秀蓮曾擔任過照服員,但當時收入少、制度也不如現在健全。近年,伯拉罕引入共生照護模式,也順勢健全了社區網絡與經濟,媳婦在她的鼓勵之下也成為伯拉罕照服員。

但伯拉罕以照護為核心的共生社區模式,可以複製到其他地方?「當然可以,說到底就是『以人為本』這四個字而已!」呼籲解決長照2.0政策下盲點的林依瑩,仍決心在體制內做實驗,也與台北大安區推展「雙大安計畫」。

她期待,更多社區能導入AIO長照共生模式,讓大家都能像她的泰雅名字一樣,長壽又好命。

更多精采報導,歡迎加入《遠見》 Line官方帳號!

看更多遠見雜誌文章:

防堵長壽三怕!一張圖看懂全齡人生攻略

伯拉罕合作社串起居家照護生態圈,長者在宅安心終老

好好園館青銀共居成真,讓住民成為「新家人」

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞