估計裡的貓膩

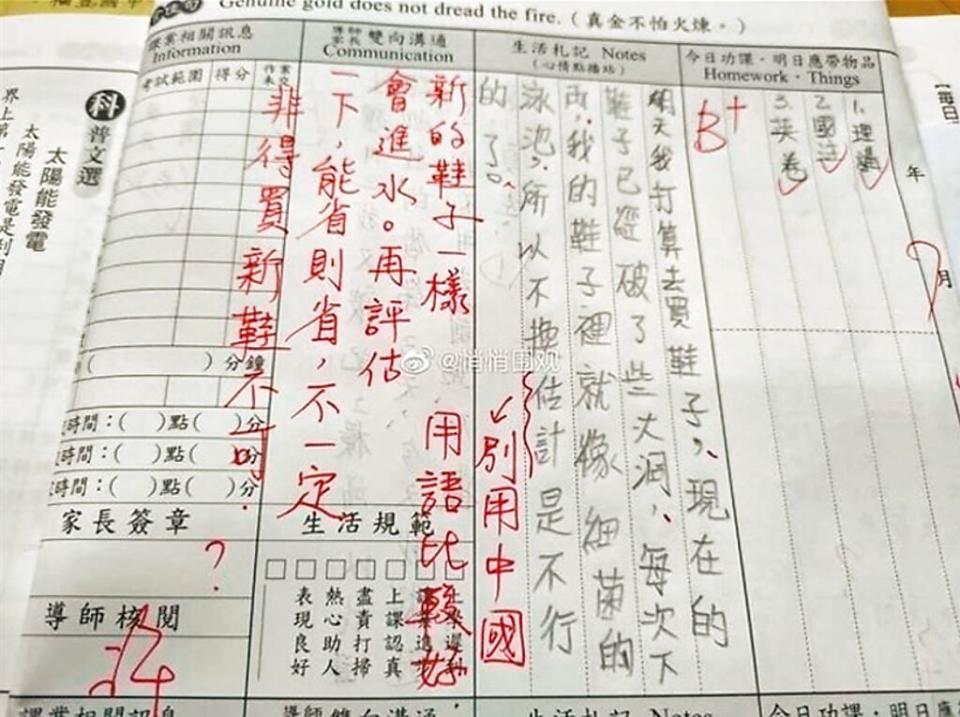

最近一位國小教師,批閱學生日記時,強調不要使用「估計」一詞,理由是這是「中國的用語」。經報章披露,引發相當多正、反意見,這是非常值得密切觀察的社會現象。

無論各方所持論點為何,由於兩岸使用的都是「漢字」系統,在網路擴散效用下,用語、詞彙會相互影響,是無法避免的,連日本漢詞也有不少人喜歡使用。

有網友羅列不少可能源於大陸的用語,如牛逼、很火、給力等;而台灣的三小、吐槽,大陸也會隨俗使用。而日本語中的「和製漢語」,在兩岸更被運用到習以為常,什麼「主義」、「某某化」、「契約」等,普遍充斥中文書寫,但多數人渾然忘了是從日本語來的。

漢語詞組的構成是千變萬化的,只要符合文法規則,經常可以「自鑄新詞」,故無論是海峽兩岸或日韓,都可運用這一方法增加新詞,卻無一不是能夠從字面上大約掌握到其意涵的,許多人不知其故,妄生差別心,硬是要將漢語的詞組壁壘分明的區判哪些是大陸的、哪些是台灣的,凡是台灣人就不應援用大陸流行用語,而忽略了這些詞組,本來就是屬於漢字字義的衍生,卻往往故充內行,說得天花亂墜。

以「估計」一詞來說,估與計都有估量、計量的意思,儘管大陸普遍使用,卻不代表這就是大陸專屬,台灣作家使用估計一詞的,也是不勝枚舉,為何就不適用?難道台灣不是用漢字,而非得將某些詞組拱手讓給大陸不可?當然其中就是有許多「貓膩」存在了。

台灣的流行語,喜歡援用「和製漢語」,明明是故事,卻非得說成是「物語」不可;分明是「新娘」,也要用「花嫁」代替,不嫌其套用日本的詞組,就是嚴格不允許別人用「視頻」、「軟件」,連泡麵也不能說成「方便麵」。據我「估計」,其中的「貓膩」可是不小,但就非得說是「推測其中必有隱情」不可嗎?事實上,「貓膩」2字,早在中共建國以前就有了,「貓兒膩」本來是回族的用語,取貓在便溺後,會用泥沙將糞便掩蓋之意,表示箇中必有不願為人所知的隱祕,用「隱情」固然文從字順,用「貓膩」豈不也生動活潑?

然則,台灣社會卻不乏有人對大陸用語持無厘頭的反對,其間的「貓膩」,其實也就是盲目的「反中」,只要是與中國大陸相關的,一切都在反對之列,這無疑是政治意識形態侵蝕了文化,滲透文字用語。當「土豆」不能是「馬鈴薯」,台灣的「政治正確」,已到無孔不入的地步,這才是真正讓人憂心的事。(作者為國立台灣師範大學退休教授)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞