余英時逝於普林斯頓 享年91歲:立場堅定的華人史學泰斗

國際知名華裔中國歷史學家余英時在美國普林斯頓逝世,享年91歲。中國海內外學術界與政治、思想界人士,均表震驚與哀悼。

台灣中研院星期四(8月5日)發通告宣佈,余英時當地時間8月1日早晨於美國寓所在睡夢中去世。讚揚余英時是「全球極具影響力的史學大師」,「貫通古今,在當今學界十分罕見」。

多名家庭友人亦證實,余英時去世前夜曾先後與香港中文大學前校長金耀基教授和中大中國文化研究所原所長陳方正通電話,到凌晨,夫人陳淑平發現丈夫已安詳離世。 住在紐約的兩名女兒隨即趕到,按照余英時遺願低調身後事,將其安葬於普林斯頓大學他父母的墓旁,然後陳淑平才向親友和學界透露余英時逝去的消息。

香港中文大學隨後發通稿悼念曾任該校副校長兼榮譽法學博士余英時教授,對其學術貢獻表達敬意。 署理校長陳金梁教授說:「余英時教授一生貢獻學術,在中國歷史和文化史研究方面極具影響力,其學術成就屢獲獎譽。」

「余英時教授與中大淵源深厚,為新亞書院校友,其後返回母校任職副校長及新亞書院院長,致力在校園推廣中國文化研究,讓師生裨益良多。我謹代表中大全體師生校友向余英時教授的家人致以最誠摯的慰問,並對余英時教授為學術的無私奉獻和對大學的貢獻表達由衷敬意。」

https://www.instagram.com/p/CSMXfw4noXO/

余英時祖籍中國安徽潛山,1930年出生於中國天津,生前是美國普林斯頓大學(Princeton University)東亞研究與歷史榮休教授,亦曾任密西根大學副教授,耶魯大學歷史講座教授,余英時一生堅持學術和思想表達的獨立,強調「知識人」的自由與獨立。他對中共的批判立場鮮明,曾公開表示支持1989年北京天安門學生民主運動,對鎮壓行為表示抗議,也曾明確表示關注與支持2014年香港的雨傘運動。又曾明言只要中共不放棄一黨專政,他就不會回國。

共悼泰斗

余英時去世的消息由其家人朋友星期四在網絡上公布後,中港台知識界紛紛表達哀思,生前與其有過交往的學者、媒體人和民主運動人士共同隔空哀悼。

余英時於2014年獲頒台灣首屆唐獎漢學獎。唐獎教育基金會周四發表聲明說,創辦人尹衍梁對余英時畢生在漢學領域的貢獻表達感恩與懷念;執行長陳振川代表基金會全體向家屬致以深切慰問。

北京大學法學院教授賀衛方發文致哀:「余英時先生之學問融匯東西,打通古今,博大豐厚,極具開拓力量和啟發意義,是同代人文學界中的佼佼者。他以對古今知識人及思想史的精湛研究,更以身垂範,昭示了一個知識人所應該具有的獨立人格和自由精神。」

「死而不亡者壽,這種人格與精神乃是余英時先生留給後人的最寶貴遺產。」

香港中大政治與行政學系副教授周保松撰長文,懷念余英時對後輩的關心和對香港問題的關注。周保松說:「上星期才收到余英時先生的來信。這兩天正在想著要回信給他。我現在捧著他的信,讀著他的字,感覺很不真實。我生命中極為尊敬、信賴、精神上甚為依靠的一個人走了。」

周保松透露,就在2021年6月24日,香港《蘋果日報》刊登最後一期,他因為悲憤給余英時寫了長信,連同最後一份《蘋果》寄去普林斯頓。並感謝他「從上世紀五十年代開始,便在香港出版自由主義的著作,並以一生之力去推動自由主義在中國的發展。」

余英時收到周的信後,手寫一書,傳真回復,並又在7月16日親自寄了信用空郵回復。

余英時教授給香港中大副教授周保松最後的信

2021年7月13日

保松先生:

收到賜寄報紙最後一日絶版以及先生大作等,不但感謝而且感動。

香港情況向民主自由相反的方面進展,我早在NY時報(《紐約時報》)、電視等媒體上注意到。在短時間內,大概不易改變,但我始終相信:人類文明正途不可能被少數自私自利的人長期控制。香港自開始(1843)便享有自由,不在專制王朝手中。以香港人的覺悟程度而言,也決不甘心作奴隸或順民。但人的主觀奮鬥是極重要的,決不能放棄。

我完全同意先生信中一段話:"但願我們有足夠的勇氣和智慧,繼續作一點事。"即以此語互相勉勵吧。

余英時 手上

曾師從余英時的中研院歷史語言研究所特聘研究員王汎森院士對台灣官方中央社說,余英時不僅是史學泰斗、展現知識分子的風骨與典範,也對學生處境考慮相當周到,又說自己受到其作品莫大啟蒙,「好像能從他的著作中看到一個精彩且廣大的世界」。

王汎森亦對《聯合報》說:「余英時對自由民主的堅持一生未改,堅持反共,對台灣的自由民主關心,且對時事訊息掌握清楚。」

國立政治大學台灣文學研究所陳芳明教授對中央社說:「他(余英時)支持台灣的太陽花運動,香港的反送中運動,總是在關鍵時刻發出正義之聲,立場從未動搖。」

「余英時讓我知道,歷史不是靜態的,而是可以讓人看到時間的流動,可以看到社會的變化。余英時的文字雖是靜態的,但在他的敘事過程中,你可以感受到它的生命力,他可以說是一位非常成功的歷史家,永遠保持開放、多元、開明的心態在做學問。」

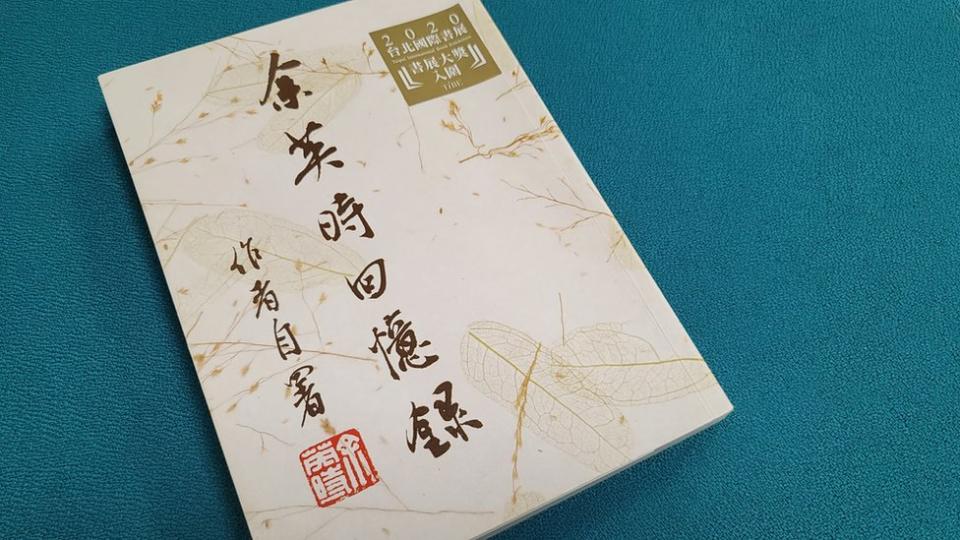

《余英時回憶錄》出版商,台灣允晨文化總編輯廖志峰也對余英時的去世消息感到驚訝。廖志峰對中央社表示,余英時前不久才答應了為出版社社慶題字的邀約。

他說出版這本回憶錄花了前後12年,他曾為此到美國親自拜訪余英時,深感對方在豐富學養及高尚人格之外,更洋溢著處處為人著想的溫暖。這本著作的封底形容《余英時回憶錄》是「全球華人引領翹望,期待已久的鉅作」。

台灣中研院副院長黃進興對台灣公共電視回憶說:「他經常罵我的話就是,我早熟又不成熟,那我都年紀這麼大了還常常挨老師的罵,不過現在事後想想也許這是一個榮幸吧。」

「大陸的媒體跟民間(對余英時)的反應非常正面,他是喜歡、熱愛中國文化中國人民,極度厭惡共產的政權,他把自由、民主、人權當作不可替代的一個原則。」

天安門學運「六四」事件流亡者,《河殤》電視片集總撰稿人蘇曉康重發其舊文一段內容:「一個皖南青年,從那山鄉走出來,在改朝換代之慘烈變局中,極偶然地逸出中國本土的大崩壞,先香港後美國,經西方教育系統訓練,造就成為當今中國人文第一人。」

廣州《南方都市報》前總編輯程益中發文回憶2018年12月探望余英時,余英時談到 「歷史與新聞是同一門學科,歷史就是新聞、新聞就是歷史」。

談論該年中國《憲法》修改之後的大陸政權,余英時將其定義為「黨有資本主義」,謂其眼見的未來似無改變的可能,但決非「不可撼動」。

目前旅居美國的天安門學運領袖王丹說:「先生離開,是學術界這幾年來最大損失,也是華人社會的重大損失。」

「先生對我,多年來關懷備至;念及上次還與先生在他的客廳暢談良久,更是悲從中來。千言萬語,不知從何說起。」

https://twitter.com/wangdan1989/status/1423117526280638466

史學大家 中西貫通 獨立人格

BBC中文新聞總編 吳薇

余英時教授是中國當代最具有建樹的思想家,是被全球研究中國歷史與文化的學者公認的漢學和中國研究領域中處於中心地位的大家。他中西匯通,研古析今,又因其獨立人格和政治上的不妥協與態度鮮明,晚年其著作和言論在中國大陸幾乎被封殺,但這並沒有阻止在中國大陸的學者和公眾悼念他。

余英時的學術研究,從遠古時期到近現代,涵蓋了橫跨3000多年的中國歷史時期。他在美國的學術生涯始於對先秦兩漢時期和中古時期思想文化史的專門研究。從攻讀博士時期開始,余英時便已經在學術界嶄露頭角,他的博士論文探討了古代長生理想向不朽思想的重大轉變,成為對宗教思想關鍵轉變的經典描述。

1970年代,余英時教授發表著作梳理了宋明理學的發展和清代思想史,並在針對僅次於孔子本人的最有影響力的儒家人物朱熹的研究上取得突破性成果,展示了他對儒家思想的全面掌握。

余英時教授的學術成果大致集中在三方面:先秦兩漢時期的中國古代思想史、宋元明清的知識和文化史,以及近現代的知識分子和東西文化問題研究。

2006年,美國國會圖書館館長詹姆斯·比林頓(James H. Billington)在授予余英時「克魯格人文與社會科學終身成就獎」時說:「余英時博士的學術研究是非常深刻和廣泛的。他對中國歷史、思想和文化研究的影響跨越了許多學科、歷史階段和研究課題;他深刻地研究了關於人性的一些重大問題和內在原理。」

余英時教授不僅是中國當代最具有建樹的思想家,而且是海外中華文明的傳播者。他從思想史的角度分析追蹤了中國近百年價值觀念和思想潮流的流變。在立場上,他無疑是反對全面徹底地拋棄中國傳統文化的,但他從來不就價值觀取向進行爭論,而是用梳理思想脈絡的方法,用史實去證明「現代激進主義濫觴」的存在。他認為:「傳統和現代化並不是在每一個方面必然都是勢不兩立的。現代化有時反而需要借助於傳統中的健康力量。」 (1993)

余英時教授是一生堅持把中國文化的重建問題提到台面上研究的思想史學家。對於中國文化傳統,他的信念絶不僅僅是停留在「傳統仍有價值」的說法,而是把一些優質的文化傳統當成「恢復人類文明的元氣」的工具(1999)。而他本人則是窮其一生不斷梳理中國文化傳統,並在1990年代通過香港《明報月刊》等刊物,向當代中國人介紹傳統文化的精要。

晚年,余英時教授在中國近代思想史上仍有突破性貢獻,成為最先使用中文加入二十世紀上半葉由哲學家和宗教研究者開始的關於「軸心時代」的討論的學者。其著作,2014年出版的《論天人之際》,系統性地確立了中國先秦哲學思想作為「中國文明的軸心突破」與「軸心時代」的對應關係。這是余英時給與當代中國人的思想啟發,也是貢獻給全世界思想界的精神遺產。

著作等身的學者余英時,因其獨立人格與求真敢言的性格,亦從未放棄和逃避對社會現實和文化問題的關注和評論,1950年代初期,青年學子余英時初到香港的新亞書院就讀時,受教於錢穆,彼時已熱忱地關注中國社會與政治發展走向。此後多年直至臨終,余英時都在海外持續關注中國政治問題。 對媒體採訪、同仁和學生請教與交流中國現實問題的請求,幾乎有求必應,知無不言。

復旦大學歷史學者葛兆光曾撰文分析,余英時的家世和個人在香港美國治學的際遇,造就了其與在中國大陸生活的歷史學者的巨大不同。而余英時自己在多個場合系統講述過1937-1949年少年時期在中國大陸的最初經歷,決定了他對共產主義和中共的認識,也注定了他終身反對共產主義而一生選擇去往自由的地方。

關於為何中國知識分子最終選擇了共產主義這個令華人政治和歷史學界長久討論的問題,余英時在回憶錄中寫道:「以儒家為主題的中共傳統思想發生了一種接引作用,使清末知識人容易接受共產主義(或社會主義)意識……中國知識人最初選擇共產主義作為『救亡』的藥方時,主要是出於一種錯覺,他們對於這套理論是否合乎中國的病情,根本未深入研究過。由於這套理論中的某些因子初看似乎和他們所熟悉的傳統觀念與價值相近(如『均』,『公』之類),他們便毫不遲疑地奉為『真理』,願意為之獻出生命。不同的錯覺在『五四』以後仍然不斷出現……總之,這一選擇可以說是聚九州之鐵而鑄成的大錯。」

余英時自1978年以美國漢代研究訪華團團長身份回到中國大陸訪問後,至臨終,再未回故土。余英時經常前往台灣參加各種學術活動,出版大量台版學術著作,大多數學術著作也得以在中國大陸出版,但一些與中國主流形態不符的內容和時事評論多遭刪減。近些年,更傳出被封殺的消息。

「在沒有胡適之的年代裏,至少我們可以讀余英時。」一度是1990年代中國大陸知識界很流行的話。中國大陸最早出版余英時的書是1987年的《士與中國文化》,此書一度風靡,影響了大量中國讀書人。當時中國社會和思想界對古代中國文化和士大夫傳統多持批評態度,而余英時與錢穆先生類似,對傳統懷有「溫情」與「敬意」,對中國古代「士」持同情態度。

復旦大學歷史學者葛兆光認為,從實質上,余英時的著作「激勵了八十年代文化熱衷知識階層對政治權利的反抗勇氣」。「從另一側面提醒了知識階層如何關注自己的歷史,以及只是人如何發掘傳統精神,用『道統』對抗『政統』,以傳統中的『不事往後,高尚其事』的氣節,給知識階層保留一層尊嚴」。

余英時把中國傳統的『士』與近代歐洲的『知識分子』比較,指出古代中國的「士」與西方知識分子極為相似,都是「社會的良心」,是「人類的基本價值的維護者」。其著作和獨立剩餘在八十年代對中國大陸學界的刺激,如同他的「反智論」在戒嚴時期的台灣所發揮的思想衝擊一樣重要。

2001年從普林斯頓大學榮休之後,他與中國海外華語學界學術交往頻繁,但幾乎放棄了英文寫作而致力於中文,也是其堅持與中國學者和公眾交流的方式。因無法返回中國,中國大陸自由知識分子和學術界人士赴美,多會尋機前往其普林斯頓家中訪問。

曾對余英時做過專訪的媒體人羅四鴒向BBC中文回憶,余英時在2018年4月,親筆為大陸媒體撰文,談中國史學危機問題,強調「寫史必須用『直筆』,不能隱藏或歪曲事實,是中國最古老的傳統之一。

余英時寫道:「1949年以後,歷史課本便越來越走向宣傳的路。到了1966年所謂『文化大革命』,歷史則完全變成了意識形態的工具,用謊言來抹殺事實真相已成為常態。今天作為大學中意識形態課程之一的『中國現代史』便是徹頭徹尾的偽史。中共已正式宣佈對於毛統治下的30年不許有任何負面的評論,對於毛死後至今的三四十年更不許稍有「妄議」。試想在這樣的狀態下,今天青年學生所能接觸到的,究竟是什麼樣的『歷史知識』呢?」

生於苦難

余英時1930年1月22日在天津出生,據其回憶,幼年學習接受現代教育的小學、中學與老式私塾,尤其是在1937至1946年之間,返回祖籍安徽潛山躲避戰火的時期。12歲之前在鄉間私塾受教育,隨後去中國文化重鎮桐城上初中,有一年在與舅父生活。

余英時很在意自己兒時這段經歷。在他的回憶錄中說,自己「有系統的記憶從這裏開始的」,自己「父親這一代離鄉外出,但根在故鄉」,又說,父親餘協中所編的一套《西洋通史》成為了他學習歷史的啟蒙。

他在安徽鄉間見聞的「新四軍」令其心生厭惡,而其在瀋陽最初接觸到的共產主義宣傳和隨後對共產主義思想的自我探索,並未令其完全接受共產主義。

余英時說:「我一開始便認定『自由』是現代社會和個人所不能或缺的中心極致。當時許多人都討論美國總統羅斯福的『四大自由』,我是完全同意的。」

余英時其後先後入讀遼寧瀋陽私立東北中正大學與北平燕京大學。但1949年中共建政,余英時漸生去意。

1950年元旦日,余英時入境香港探望父母,自此留下來,更入讀史學家錢穆創辦的新亞書院,跟隨他學習,1952年成為新亞書院首屆畢業生。新亞書院後來成為香港中文大學創始單位,一直維持至今。余英時的畢業證書目前仍存放於新亞書院錢穆圖書館。

1955年,余英時獲保薦到美國哈佛大學,作為哈佛燕京學社訪問學人。他在哈佛學習的生涯由此展開,後來師從漢學家楊聯陞教授,1962年取得哈佛博士學位,七年後獲哈佛聘任為中國史教授。

1973年,余英時教授重返香港,擔任中文大學副校長兼新亞書院院長。當時中大奉英屬香港立法局決議,要把學校架構從「書院聯邦制」改成中央集權,余英時被任命出掌改制工作組。改制引發恩師錢穆等九位中大校董辭職,余英時返回港中大僅僅兩年便返回哈佛執教。

此後,余英時先後在密歇根大學、耶魯大學等院校講學,最終回到普林斯頓大學,直到退休。

他畢生著作眾多,包括《士與中國文化》、《中國近世宗教倫理與商人精神》、《朱熹的歷史世界》、《重尋胡適歷程:從日記看胡適的一生》、《方以智晚節考》和《論戴震與章學誠》等。其中,《漢代貿易與擴張:漢胡經濟關係的研究》(Trade and Expansion in Han China)一書影響最為深遠,香港中大形容是「馳譽學術界」的作品。

台灣中研院形容余英時「專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想,為當代最具影響力的華裔知識分子,在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究,皆扮演開創性的角色,西方學界皆推崇其為21世紀中國史學之泰斗」。

2014年,香港雨傘運動爆發後不久,傳出余英時在中國大陸被封殺的消息,其所有著作和言論在中國幾乎無法再公開出版。

余英時一生獲獎無數,1974年獲選為台灣中研院院士,1978年獲香港中文大學頒授榮譽博士學位,1992年獲頒香港大學名譽文學博士,2004年獲選美國哲學會(American Philosophical Society)院士,2006年獲頒美國國會圖書館克魯格人文與社會科學獎(John W. Kluge Prize)終身成就獎,2014年獲頒唐獎漢學獎。

作為一位學者,他曾形容自己不希望被人崇拜。他在2014年9月到台灣出席唐獎頒獎禮時對《天下》雜誌說:「我絶對沒有做教主的意思。但我了解年輕人都會佩服當代人,我想這是年齡問題,只要你知識到某個程度,慢慢就可以知道。」

「就像我跟我老師錢穆,我一直到現在尊重他,但我跟他不同的地方也很多,別人也看得出來。之所以有不同的意見,就要發揮他,把他的想法往前推。」

2006年11月,在接受中國廣州《時代周報》採訪時,余英時曾說:「在這個時代我能做什麼,那就是做自己。我沒有英雄崇拜主義,也不會自愧不如……我只有一點對中國文史的底子。總而言之,盡力完成自我,同時也知道尊重別人,這就是所謂『博學知福』,即做一個有尊嚴的知識人的最好辦法。」

「我在哪裏,哪裏就是中國。」

余英時長年對中共統治作嚴厲批評。2013年中共已故領導人毛澤東誕辰120週年之際,余英時接受BBC中文專訪。他說:「共產黨到上海來的時候我就在上海,一般的民心並沒有向它,只是無可奈何,只有看它發展了。也沒有特別對它有什麼畏懼,但(國民黨)已經守不住秩序了。所以就是無可奈何之下非接受不可的命運,並沒有什麼像共產黨所描寫的那樣很多人歡天喜地。」

余英時在該次採訪中還形容,「如果沒有日本人的侵略,毛澤東是不可能成功的」,「知識界的人被他拉攏去了,這是左傾思想共產主義思想在中國起的作用。但不是以共產主義為號召,而是以民主自由這套東西為號召。他們認為是新民主主義的問題」。

「毛澤東唯一的一個政治遺產就是一個強人把整個中國抓在手中,想怎麼做就怎麼做。這個遺產他們今天沒有一個人能夠繼承,所以他們只是想往而已。因為現在共產黨內部顯然有問題,有不同的勢力,不同的做法。中央對地方的控制也有限了。所以在這個情況下之下,(現任中共總書記)習近平大概就希望能夠有毛澤東那樣的權力,這就是他所謂的遺產,但這個遺產他們沒辦法抓到。」

余英時離開中國後,只曾在1978年隨美國學術代表團訪問大陸。但他在1985年的散文《我的中國情懷》中說:「儘管29年後化鶴歸來,發現『城郭如故人民非』,我的『中國情懷』不但未曾稍減,似乎反而與日俱增。正因如此,我才不能忘情於故國,而往往要以世外閒人,與人話國事,說些於己無益而又極討人嫌的廢話。」

1996年,余英時出席普林斯頓中國學社(Princeton China Initiative)一場有關文化大革命30週年的座談會時曾說:「民族主義是造成文革亂局背後的一個重要力量,是義和團運動的擴大再版。要警惕文革這一大套東西,還有可能要借民族主義還魂。」

「文革是有人組織操縱的,參加者都以為自己有自由意志,但其實這個『自由意志』不過是『假意識』。今天正在躍躍欲試的新『文革』也是如此,背後有一批人在組織策劃,個別參加的人自以為是為『愛國』行動,歷史的真相將來一定會暴露出來。」

這次演講內容後來被整理成《警惕文革一套借民族主義還魂》一文,收錄到香港《明報月刊》1996年6月號當中。

1989年天安門學運爆發時,余英時曾活躍發言支持。2013年他對《聯合報》報系北美《世界日報》評論說:「我認為『六四』不存在『平反』的問題,只要中共政權存在的一天,他們永遠不會面對六四問題,否則他們就垮台了,而且六四也不應叫『平反』。」

「『六四』後很多人認為中共很快會垮台,但他的組織太厲害,這裏面也有個氣數問題。」

2018年,余英時接受端傳媒專訪時又曾說:「今天已不可能出現『六四』前幾年的『文化熱』了,知識人處於社會邊緣的地位,不再能扮演思想導師的角色。」

「我雖然看不出中國現狀如何改變及何時改變,但我仍然堅信目前的極權統治並不是鐵打的江山,因為存在著內在的不可克服的致命因素。無盡無休的集體抗議,每發生一次都會引起一點負面的作用。思想言論自由的全面禁絶,又切斷了學術和教育的進路,整體文化勢將越來越停滯不前。極權體系在短期內也許可以維持一種表面上的『穩定』,但是暗地裏卻在不斷弱化之中。」

余英時也常對台灣時局有尖銳評論。2006年從新澤西州前往華盛頓接受國會圖書館克魯格獎時曾對《聯合晚報》說,台灣政局確實混亂,但亂只是一時的、人為的,且「人病而非法病」,「是人的問題大於法的問題」,只要台灣堅持民主自由,繼續走民主自由的路,一時人出了問題,經過選舉換人,還有機會撥亂反正。當時,民進黨的陳水扁第二個台灣總統任期過去了一半。

2008年6月30日——中國國民黨馬英九就任總統後一個多月——余英時到台灣演講時,讚揚台灣經歷政黨輪替,以選舉選出自己的政府,不僅權威的政黨遭到推翻,新政黨可以執政,如今舊政權又能回頭執政,這樣的民主成就是相當不容易的事情,也是過去中國思想難以想像的。台灣和香港相較中國大陸,社會沒有經過像文革般的激烈的暴力摧殘,風俗習慣文化能夠具有延續性,更有條件可以推動民主。

2013年,香港「佔領中環」抗議運動尚在醞釀,余英時投書香港《蘋果日報》說:「公民抗命不但有偉大的過去、光輝的現在,而且更有無限的未來。參與公民抗命,是現代人的光榮而神聖的責任。爭取特首普選,關係著香港所有公民的未來,他們的人權、自由、生命尊嚴等等核心價值,都必須在過了公平普選這一關之後才能有著落。」

「在缺乏任何其他有效途徑的情況之下,公民抗命、佔領中環無疑是爭取普選的最重要的手段。」

2014年9月余英時凖備赴台領獎時,「佔中」抗議如箭在弦,香港《蘋果日報》再次引述他說:「我想『佔中』不能說不佔了,你現在不佔,不是更糟糕嗎?」

「你不能說:我就算了,我無辦法了,我就做順民好了,聽你的話。那就更糟糕,那就永沒有翻身的日子了!」

余英時曾對《世界日報》說他不願回去中國的原因:「第一我不喜歡熱鬧,如果我回去,到處開座談會、演講,我受不了,我現在也不談政治。第二基本上是價值問題,這與六四無關。但要我否定自己所有一切才能回去,並不心安理得,我首先就看不起自己了。」

「如果中共放棄一黨專制,我馬上去。」

最終,余英時並未盼到這一天。但或許正如他晚年經常被引用的一句話,在余英時心目中,「我在哪裏,哪裏就是中國」。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞