你金門高中幾屆、桌遊單打雙不打?忽悠旅社揭地方創生高手術語

透過文字、聲音、遊戲等多元的內容轉譯,帶領民眾深入認識金門,由一群三五好友組成的地方創生團體「忽悠旅社」,發現金門擁有閩南、軍事等文化底蘊,卻因世代、地理、國籍等差異,與外界存在相互理解的格柵。於是忽悠旅社決定化身「內容領航員」,盼透過深度旅行,在這塊曾受戰爭摧殘的土地上建立溝通橋樑。

「你金門高中第幾屆?」深入金門有難度

忽悠旅社團員們曾一起參與北韓旅行團,看見與外界敘述截然不同的場景,加上團員的人際關係中,有父母是金門人、在台灣成長的「金二代」,因緣際會開啟他們探索金門的契機。

旅行是理解社會、探索世界的重要管道,但深度了解金門的起步,對忽悠旅社這群「局外人」來說,卻有意想不到的高門檻。

忽悠旅社創辦人之一張哲叡,在《林 事務所》舉辦的「創生塾」講座中提到,金門生活圈較小,發生在幾公里外的事很快就會傳遍鄉里,在金門與在地人聊天,甚至常被問到「你金門高中第幾屆?」等專屬在地的問候語。

即便最初難以打入在地人的生活,團員們始終相信,時間可以換取空間,透過長期駐點,漸漸揭開金門的神秘面紗,不僅梳理出文史脈絡,同時了解地方議題,更陸續透過文字、Podcast等媒介傳達經驗與知識。

其中,由成員攜手完成的桌遊「單打雙不打」,更成為他們與金門深度連結的關鍵。

桌遊「單打雙不打」忽悠旅社打開金門創生藩籬

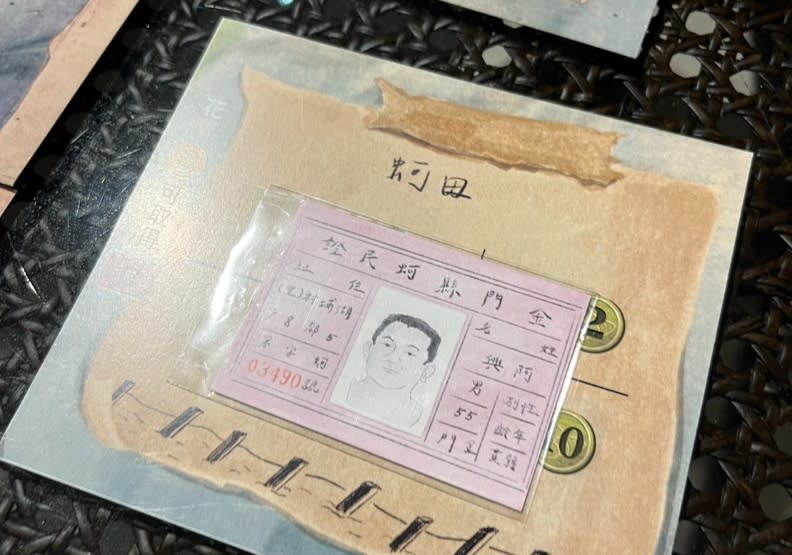

桌遊「單打雙不打」背景為金門軍管時期,以地方故事為主軸,金門居民扮演核心角色,結合戰地前線、閩僑原鄉文化等社會結構,忽悠旅社希望透過桌遊,創造當代金門青年認識原鄉的管道,消弭疏離並重建地方認同感。

張哲叡欣喜地說,推出桌遊後,和在地文史團體、學校的合作機會增加,搭配策展與工作坊,金門人、金門的旅人與遠眺金門的外地人都能產生互動。

也因為獲得更多合作機會,張哲叡說,位在桃園的太武新村,有一天找上他們協助內容轉譯,張哲叡自問「桃園跟金門怎麼會有關聯?」這才知道,太武新村居住許多823砲戰後,撤退來台的退役軍官,對自己的原鄉不甚熟悉。

因此,忽悠旅社以各類媒介協助他們認識金門「太武新村就不會只有空房子,而是擁有原鄉記憶的聚落。」

張哲叡希望忽悠旅社創造更多深度遊程,發掘金門專屬的經驗知識,他們也會持續地方創生的旅程,正如作家魯迅所言「其實地上本沒有路,走的人多了,也便成了路。」

陪伴是寶藏「微光盒子」打造孩子的避風港

同樣致力推動理解的地方創生團體「微光盒子」,則鎖定台北市文山區「安康平宅」的失親、失依兒少,期許打造孩子的避風港,透過深度陪伴,讓每個孩子都能被社會溫柔以待,找到屬於自己的光芒。

微光盒子創辦人之一蕭羣諭,也在同場「創生塾」中分享經驗,他們原本只在校園社會責任中推廣計畫,卻逐漸發現,陪伴對於這些兒少來說,是無比珍貴的寶藏。

像蕭羣諭就舉例,曾有一個時常尖叫、衝撞的孩子,在外人眼中可能是問題人物「但他只是渴望被人看見。」

他還提到,孩子有一次邀約自己到超商買東西,他二話不說就答應,孩子聽了居然回答「你對我好好,從來沒有人這樣對我。」

除了孩子表面的壞,更要正視背後的創傷,因為蕭羣諭的成長過程,也有類似經驗。

成長經驗使然,蕭羣諭更懂得感同身受

因為父親是思覺失調患者,蕭羣諭小時候總覺得世界垮了,只能強迫自己長大,他還告訴自己「不可以哭」,要假裝自己很好,還會假扮小丑,希望聽見周圍的笑聲「但當我一個人的時候,我還是覺得很孤獨。」

某次父親就醫,醫護人員告知他「社工」可以給予資源與心理的協助,他才發現,原來有人能陪他度過這些煎熬,更促成他就讀社工系、諮商研究所的動機。

微光盒子如今除設立社區陪伴的兒少據點,也打造文山區在地陪伴系統,培育更多志工推廣議題、紀錄故事,進而建立「文山兒少平台」,累積至今,已有18個組織加入。

也許加入地方創生計畫的支出是個問題,財源、資源常雙雙匱乏,可蕭羣諭還是獲得地方里長、警方鼎力相助,再看到孩子因為陪伴而產生的性情轉變,這一切正是團隊支撐下去的原動力。

《林 事務所》今年與關注地方議題的《城市學》合作舉辦「創生塾」,以「未來工作的N種型態」為主題,透過講座探討實踐生活理想不同的工作樣態,在各式創生資源遍地開花與地方缺工的時代,希望人人都能嘗試跳脫既有的工作認知。

同時,《林 事務所》創辦人林承毅也致力推動地方創生,除藉由旅行、職業、書籍產生更多連結外,也運用新科技與新概念導入地方生態,進一步成為地方的關係人口,創造無限可能。

關係人的他鄉實踐—深耕在地,塑造地域品牌的行動力

時間:11/22(二) 晚間19:30 ~ 21:30

地點:時報本舖(台北市萬華區和平西路三段240號1樓)

分享人:曬飛魚 執行長 廖韋翔 X 金瓜三號/坪感覺 共同創辦人 蔡威德

兼業者的流動創生—工作之餘,展開自己的多元志業

時間:12/29(四) 晚間19:30 ~ 21:30

地點:時報本舖(台北市萬華區和平西路三段240號1樓)

分享人:六庄文化發展協會 理事長 葉書維 X 嘉義台北二地移動者 黃麗庭

報名網址:https://is.gd/mwWz8f

看更多城市學文章:

2022創生塾N種創業財不腦衝!地方創生看你是風型人、土型人?

縣市推地方創生當然得為錢?情勒青年回流不該是口號、零和遊戲

創業太短視遭「疫情過濾器」清零?地方創生實力派反賺永續DNA

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞