信誼調查:孩子易發脾氣 可能語言表達不夠好

記者黃朝琴/臺北報導

孩子動不動就發脾氣,不少父母總以為是情緒問題。信誼基金會今(23)日公布最新調查,針對臺灣超過1萬個幼兒家庭研究發現,幼兒會用語言代替哭或發脾氣來表達,孩子動不動就哭鬧,情緒失控可能是語言表達不足導致。專家鼓勵重視親子對話,以對話式親子共讀刺激孩子語言能力。

信誼基金會去年11月進行「1-6歲幼兒語言發展與親子對話調查」,透過網路收集1萬403份家長回覆。在3至6歲「語言表達」學習關鍵期,從3歲、4歲、5歲甚至到6歲,每一個年齡層都只有50%的家長表示,幼兒會用語言代替哭或發脾氣來表達。

信誼基金會指出,孩子動不動就哭鬧,家長以為的情緒問題,可能是語言表達不足所造成的。當語言能力進步,學習如何說出需求,情緒失控可能就會改善。

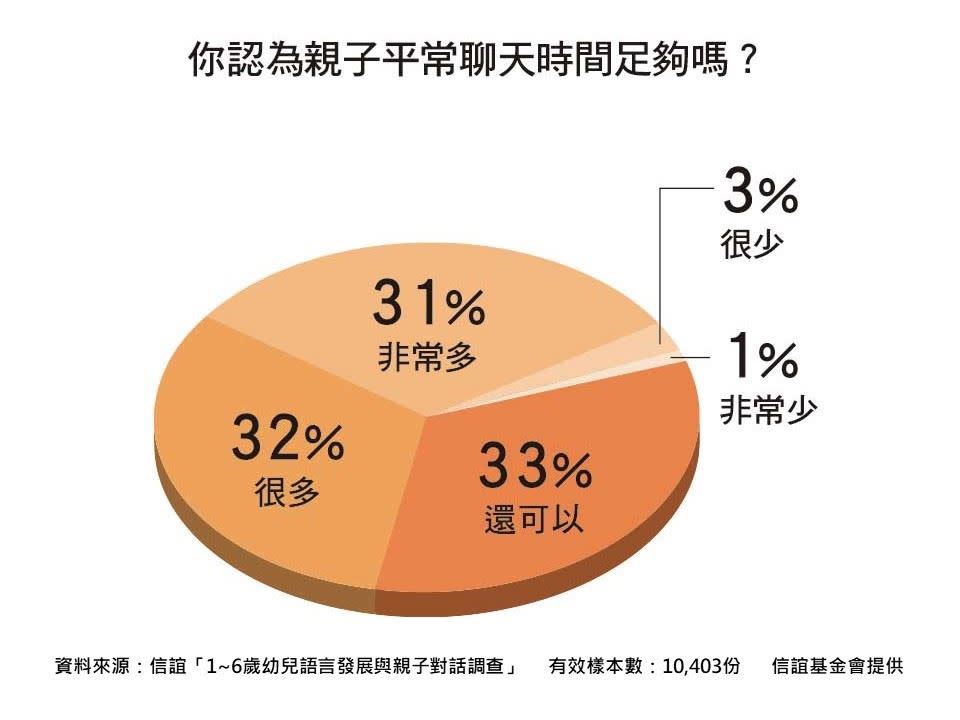

這份調查也顯示,即使97%父母同意親子對話與互動,對孩子語言發展影響最大,但僅有64%父母自評日常和孩子聊天時間頻繁,33%的父母覺得和孩子對話的時間不夠。

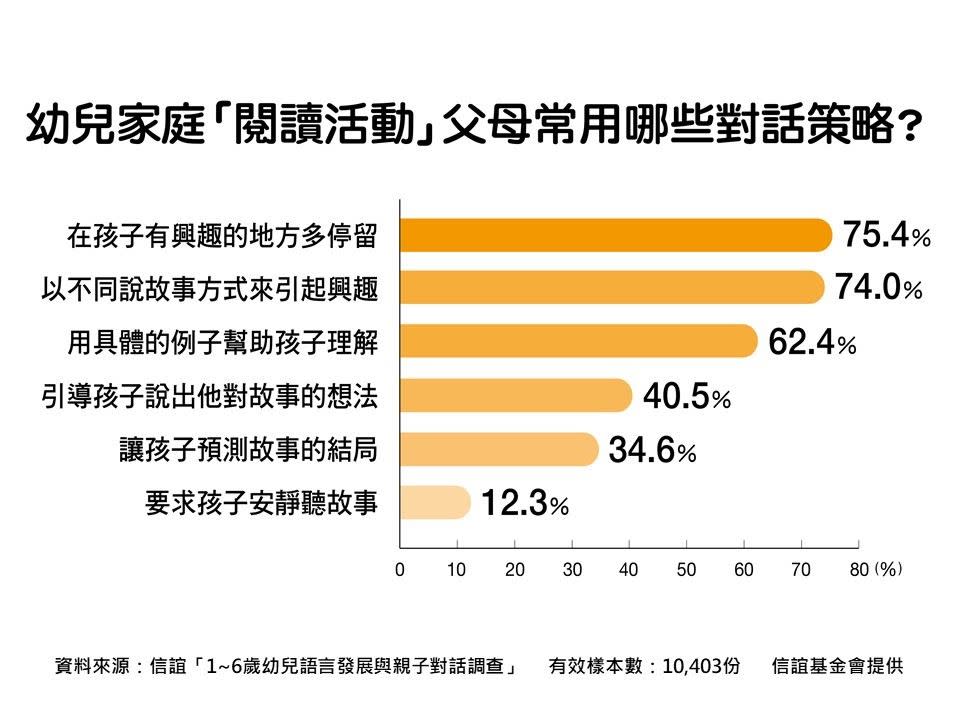

調查也發現,雖然98%的父母認為親子共讀,是促進孩子語言發展的好方法,但是「親子共讀」的方式已趨多元,超過6成父母允許孩子在聽故事時發表意見或提出問題,1成左右的父母會要求孩子安靜聽完故事後才能發表意見。

該調查也顯示,75%的父母會在孩子有興趣的地方多停留,74%的父母會用誇張的表情和語調說故事引起孩子的興趣,62%的父母會用具體的例子幫助孩子理解書中的意思。但很可惜的是,親子共讀缺乏深度的對話,父母使用的對話策略有限,只有50%的家長會主動引導孩子說出對故事的想法,35%父母會讓孩子預測故事的結局。

針對這項調查,信誼基金會董事長張杏如表示,語言不只用來認知、思考,也可感受、抒發感情。孩子8歲前良性親子互動,不只有助語言學習,對大腦發展、情緒穩定、認知能力和社會化都有正向影響。建議爸媽可從日常生活對話、親子共讀技巧強化,提昇孩子語言理解和表達能力。

張杏如認為,家人一起用餐的對話有助孩子的語言發展,以對話式親子共讀,也可刺激提升孩子語言能力,在孩子4、5歲開始,可讓孩子複述故事內容,學習表達,也能更理解繪本文本意義,當孩子再大一點,可開啟共讀後的提問和討論,幫孩子累積思辨能力。

信誼基金會公布調查,幼兒易發脾氣 可能語言表達不夠好,親子共讀是促進語言發展好方法。(信誼基金會提供)

信誼基金會公布調查,僅有64%父母自評日常和孩子聊天時間頻繁,33%覺得和孩子對話時間不夠。(信誼基金會提供)

信誼基金會公布調查,98%的父母認為親子共讀,是促進孩子語言發展的好方法。(信誼基金會提供)

信誼基金會公布調查,親子共讀缺乏深度對話,父母的對話策略有限,只有50%的家長會主動引導孩子說出對故事的想法。(信誼基金會提供)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞