信誼調查:孩子發脾氣?可能是語言表達不夠好

孩子動不動就發脾氣?父母總以為是情緒問題。信誼基金會最新出爐的調查報告中卻指出,孩子動不動就哭鬧、生氣,家長以為的情緒問題,可能是語言表達能力不足所造成的。當語言能力進步,說得出想要的需求,情緒失控可能就會改善。

信誼基金會在2023年11月間,透過網路進行「1-6歲幼兒語言發展與親子對話調查」,報告顯示,受訪的台灣一萬個幼兒家庭,在孩子3-6歲的「語言表達」學習關鍵期,從3歲、4歲、5歲甚至到6歲,每一個年齡層都只有50%的家長表示,幼兒會用語言代替哭或發脾氣來表達。在信誼為最新調查編撰回應的《家,是最好的語言教室》特刊中指出,孩子學習說話、思考和處理情緒問題,都是相互連接的,特別是在幼兒早期展階段,語言能力就是火車頭,帶著孩子認識事物名稱、理解認知與分類、瞭解自我和理解從別人的角度看待事情。語言能力越好,認知理解和人際關係、情緒調節等各面向的能力會更好。

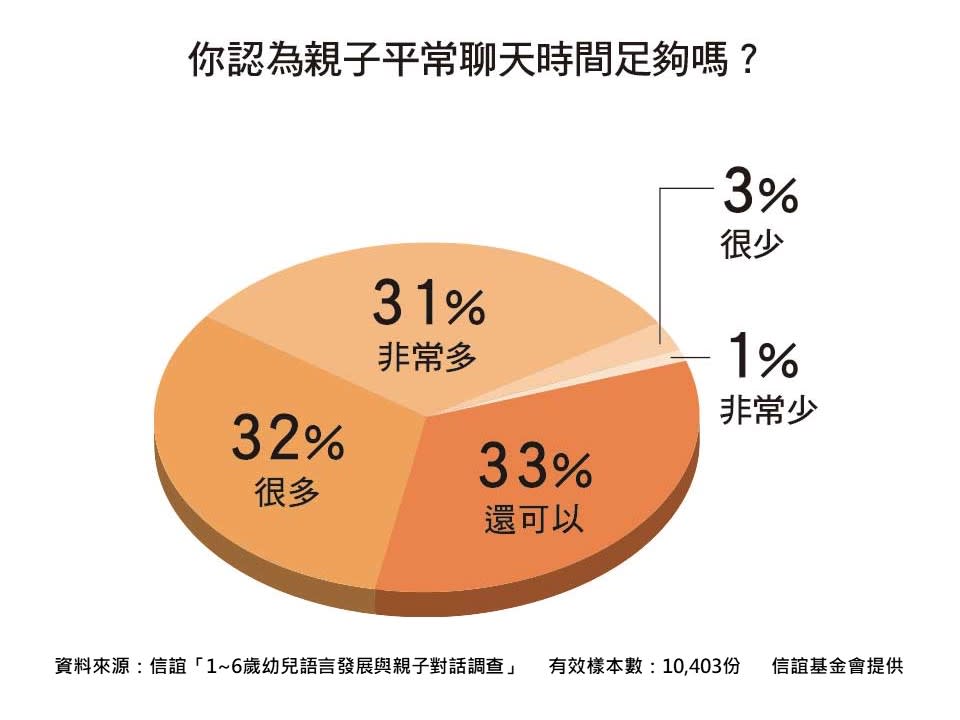

如何掌握孩子的語言表達關鍵期,增進孩子的表達能力?從信誼最新調查的10,403份1-6歲家長回覆顯示,97%的父母同意父母的對話與互動對孩子的語言發展影響最大。98%的父母認為親子共讀是促進孩子語言發展的好方法。

以對話式親子共讀,刺激並提升孩子的語言發展

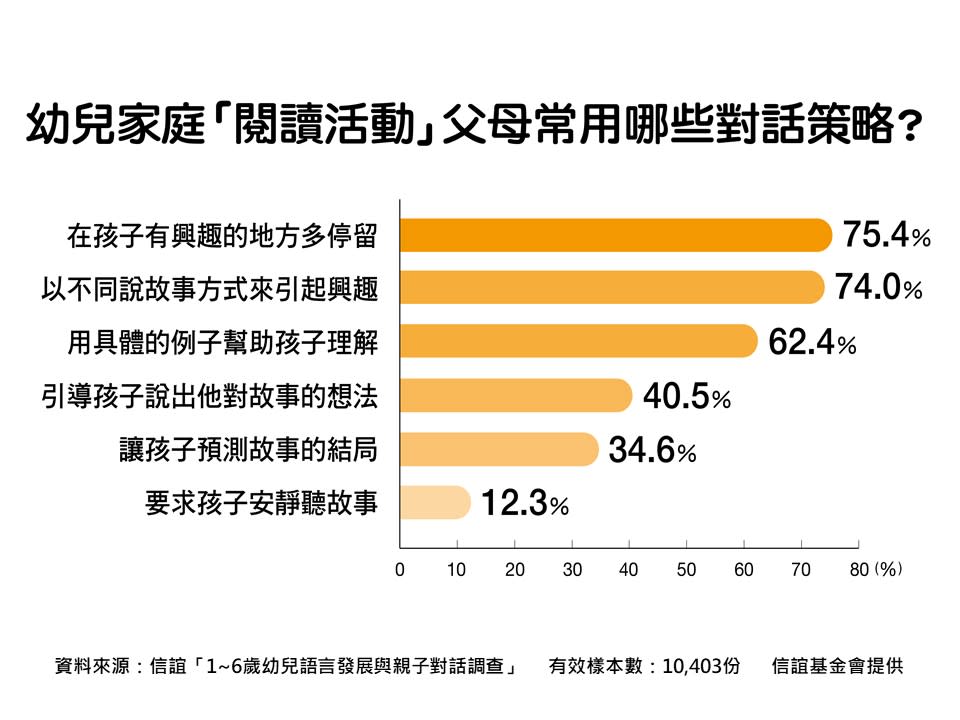

調查也發現,台灣父母在親子共讀的方法上有不同的展現。現代父母有六成以上允許孩子在聽故事時發表意見或提出問題,一成左右的父母會要求孩子安靜聽完故事後才能發表意見。近年更受到「對話式閱讀」(CROWD)倡導影響,多數的家長在進行親子共讀時會視孩子的反應互動,75%的父母會在孩子有興趣的地方多停留,74%的父母會用誇張的表情和語調說故事引起孩子的興趣,62%的父母會用具體的例子幫助孩子理解書中的意思。可惜也發現親子共讀上缺乏對話,父母使用的對話策略有限,較少有深度的對話,只有50%的家長會主動引導孩子說出對故事的想法,35%父母會讓孩子預測故事的結局。

信誼基金會張杏如董事長回應,建議爸媽在親子共讀上使用「對話式共讀」加強,幫助孩子提升語言理解和表達能力,讓孩子更容易用語言表達情緒。建議家長除了多選用適齡書籍和孩子共讀外,適時為共讀加入對話。在孩子4、5歲開始,可以開始請孩子複述故事內容,讓孩子學習表達,也能更有助孩子理解繪本文本的意義。等孩子再大一點,可以開始在共讀後提問和討論,父母可以引導孩子注意插圖和常見的文字,用提問的方式帶領他理解故事內容,以及預測接下來的情節,也能幫助孩子累積思辨能力。例如問孩子「主角這樣做,你贊成嗎?」、「如果是你,你會怎麼選擇?」等,在親子共讀時分享彼此看法和意見,養成親子溝通的習慣,從中可以培養出孩子思考能力和將心比心的情緒智商。

信誼推出育兒新服務 免費索取、收看、收聽

「對話式共讀」互動、提問沒靈感該怎麼做?信誼為回饋這一萬多個家庭參與這次的調查,將調查結果和解方邀集各方專家編製《家,是最好的語言教室》0~8歲語言力特刊(網址:https://bit.ly/4b3pjK3)免費贈送之外,為帶領親師深度認識語言發展與精闢重點,後續會分享幼兒語言發展重點提示短影片,歡迎關注信誼基金會YouTube和信誼好好育兒IG。信誼也為擴大服務更多親子家庭,新推出「信誼好好育兒Podcast」,邀請親職教養各領域的專家聊聊育兒生活事與教養因應對策,每週一更新節目,歡迎父母在各大Podcast平台訂閱收聽「信誼好好育兒Podcast」。

撰文、攝影/信誼基金會提供

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞