〈全球沸騰現轉機〉我國擁有豐富綠能資源,有利緩解氣候危機及AI產業鏈發展

壹、全球沸騰導致各地極端氣候災難大爆發,為緩解危機再生能源需求殷切

2023年美國國家海洋暨大氣總署全球監測實驗室(Global Monitoring Laboratory)發表報告指出,2023年全球二氧化碳地表平均濃度為419.3ppm,較2022年增加2.8ppm,連續第12年增加2ppm以上,並保持逐年增加的最長紀錄。2023年南極海冰面積創下歷史新低,全球大約90%的冰集中在南極,這些冰層的融化將導致全球海平面上升。同年11月聯合國秘書長古特瑞斯在視察南極時警告:「全球暖化的時代已經結束,全球沸騰時代已來臨」,表示出強烈的危機感。2023年加拿大歷經史上最具破壞性的野火季災情,共計1,500萬公頃森林被燒毀,23萬人被迫撤離家園。2024年卑詩省與亞伯達省再因野火爆發,5月10日一夜之間即燒毀達8平方公里。2024年5月巴西最南端南大河州(Rio Grande do Sul)爆發大洪水,導致逾百人死亡、近兩百萬人流離失所;位於亞洲「心臟」地帶的阿富汗巴達赫尚省、古爾省、巴格蘭省和赫拉特省,連日豪雨導致北部村莊315人死亡,讓統治的塔利班面子掛不住,罕見對外向聯合國及人道主義機構求援。美國中部與南部從2024年4月下旬就不斷遭到龍捲風侵襲,南部6個州在5月9日這天即遭13個龍捲風襲擊,更通報超過350個暴風,堪稱2024年「春季龍捲風大爆發」,許多房屋紛紛被移為平地。

依據中國國家防災減災救災委員會資料,2023年中國自然災害以洪澇、颱風、地震和地質災害為主,其次為乾旱、冰雹、低溫和雪災、沙塵暴和森林草原火災等,全年各種自然災害共造成死亡失蹤691人,農作物受災面積達1,053萬9,300公頃,直接經濟損失約新台幣1.52兆元。2024年4月中國南方地區遭遇極端天氣,其中,廣東省4月20日已有32個水文站超過警戒水位,達50年一遇,至少4死10失蹤。

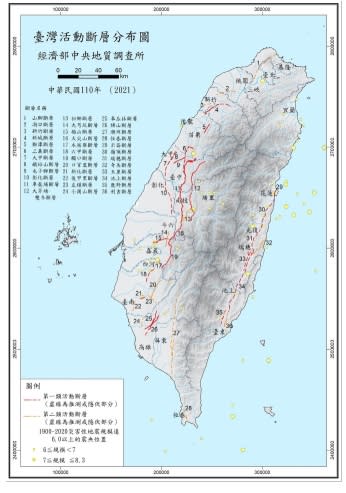

隨著全球沸騰逾發嚴峻,綠能產業逐漸受到全世界的重視,許多國家如歐盟早已實施綠色計畫,其中再生能源扮演關鍵角色。台灣擁有得天獨厚的綠能資源若能適當開發,不只能降低傳統火力發電對環境的影響、解決核廢料的存放問題,且臺灣地狹人稠,平均每年約遭4次颱風侵襲,全島共有36條活斷層,中國解放軍又有超過1,100枚短程彈道飛彈部署針對台灣,發展綠能將可避免核能電廠造成的居住安全,而且核能也只算是乾淨電能,並不被氣候組織「Re100」承認的綠電。我國如能好好利用先天賦於我們綠能優勢並逐步實行,必能迎接真正的綠色世界。截至2023年底,我國再生能源裝置容量已達17,916千瓩,其中慣常水力2,104千瓩,地熱發電7千瓩,太陽光電12,418千瓩,風力發電2,674千瓩,生質能發電82千瓩,廢棄物發電632千瓩。

2021年版臺灣活動斷層分布圖,新增初鄉斷層、口宵里斷層及車瓜林斷層等3條斷層。(圖/經濟部中央地質調查所)

貳、臺灣太陽能、風能、水力、地熱與生質能,皆具發展潛力

臺灣豐富的綠色能源也稱作再生能源,包括:1.太陽光電、2.風力發電、3.水力發電、4.地熱能以及5.生質能等,簡述如下:

1. 太陽光電:1916年波蘭柴可拉斯基發明製造金屬單晶(metal single crystals)的方法,成為製造半導體晶片的基礎,包括用於太陽能電池吸收太陽光轉化成電能;台灣地處亞熱帶,陽光充足日射量大,因而適合使用太陽能源,尤以南部地區終年幾乎陽光普照,太陽能源源源不絕,最適合發展太陽能地區,其優點是有陽光就能發電、不會產生噪音和廢料污染,惟無法24小時供電,且電廠需使用廣大平面面積。

2. 風力發電:1887年蘇格蘭科學家布萊斯(James Blyth)使用風力發電機,經由風力帶動風車葉片旋轉,透過旋轉速度即能產生電力;只要有足夠風力就能發電,台灣季風風力資源相當豐富,截至2020年8月底,已經架設384部「陸域風力」發電機組,因陸地上的風力較不穩定,也有噪音產生的問題。因此目前乃另設置海上「離岸風電」,一般海上風力資源會較陸地豐富且穩定,在一樣的時間內,能夠提供更多的電力,且可降低噪音對於生活品質的影響。根據研究指出,全球適合風力發電的20處離岸風場,台灣就占了16處,而台灣第一座離岸風電場海洋風電(Formosa 1),設在苗栗竹南鎮外海,業於2019年12月正式商轉;離岸風電開發具高風險、高成本,且需配合台灣強震較多的地理特性、維修及對海洋和漁業傷害的可能性,不過隨著長時間技術改良,台灣發展離岸風場仍是相當有前景的。

3. 水力發電:台灣是海洋國家,四面環海如擁金山,但由於海域深度以及颱風、地震多,較難發展潮汐及波浪型的能源,燃而不可忽略臺灣擁有常年黑潮流經東部海域的優勢,近年頗受國際重視。中研院與台船擬於今年在台東外海黑潮下水測試洋流發電機,研發製造100瓩洋流渦輪發電機;然而台灣雨量充沛,河川坡地陡峻,水力資源豐富,早期大多由公營事業之台電公司進行規劃開發,近年則開放民間設置發電廠,2002年6月嘉南實業公司興建完成8,750瓩的烏山頭水力發電廠,為台灣第一座民營之水力發電廠,2004年10月聚電企業公司完成台東縣卑南上圳2,300瓩之小型發電廠。目前台電公司所屬水力發電廠共11所,總裝置容量共454.16萬瓩,現依《電業法》商轉之水力發電業3家,水力發電廠4座,裝置容量共38,954瓩。

2022年日本小水力發電株式會社(JSH)與台灣新創水律能源合作,結合日本技術推動「小水力發電」成為再生能源的新勢力。台灣多山多雨超過3,000公尺以上的高山有268座,年平均降雨量約2,500毫米,為善加利用水資源,水律能源和JSH乃攜手合作引入已有20年之JSH小水電開發與維運技術。小水力發電效率高、低碳排,且可以24小時穩定發電,在日本乃用於調節風力及太陽能間歇發電的問題。據統計台灣小水力發電可開發量約有12G,相當於太陽能72G的裝置容量。JSH於2018年起即與日本團隊環島數圈,透過系統性的評估與分析,顯示台灣短期內即有開發2.6G的潛力。

水里溪谷大觀發電廠是1930年代台灣最大的水力發電計畫,自1919年日據時期動工,於1934年完工,由距離15公里外的武界壩進水口,以人工在大山中鑿挖引水隧道,再經由向天圳灌入日月潭大竹湖。大觀發電廠及明湖水庫是發電量最大的發電機組,5根發電鋼管已使用長達近90年。(圖/大觀發電廠)

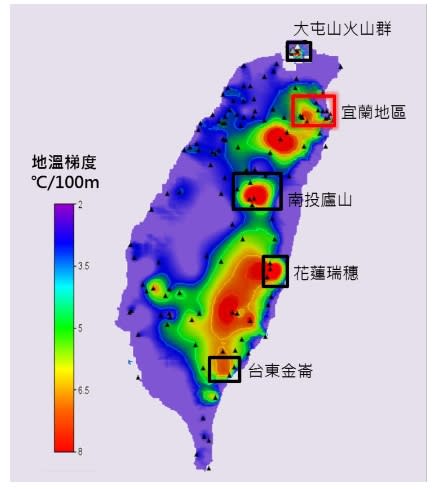

4. 地熱發電:全球地熱發電發展已逾百年,迄今累計裝置容量約達13GW(吉瓦);依據Think GeoEnergy Research分析,全球前10大地熱發電國,截至2020年裝置容量共約15,950MW(兆瓦),預估2025年全球裝置容量將達19,361MW。台灣早在1977年時就已成為全球第14個地熱發電國,在宜蘭清水成功建置3,000KW的地熱電廠。2013年中央地質調查所陳棋炫博士稱,經歷年探勘、調查臺灣地熱結果,估計有接近40 GW地熱發電潛能;2016年臺大地質系宋聖榮教授估計,若將新北大屯火山群、宜蘭清水、土場、南投廬山、花蓮瑞穗、臺東霧鹿、金峰、金崙、高雄寶來、嘉義中崙及臺南關仔嶺等溫泉勝地的地熱發電潛能合計,臺灣擁有逾33,640 MW的地熱資源,約等於24座核四廠的發電量。政府於2016年國家能源政策中,即已提出2025年再生能源占比20%的目標,希望能提升能源自給率,除了太陽能、風力及水力發電外,應積極開發地熱能。2016年由宜蘭縣政府辦理「清水地熱發電BOT及ROT案」、2018年能源局與新北市府合辦「新北市硫磺子坪地熱發電示範區」。

台北大屯山、宜蘭清水與土場、南投廬山、台東知本與金崙、花蓮瑞穗等共7個地方,為臺灣最主要的地熱潛能區。(圖/網路翻拍)

世界有許多位處板塊邊界及地熱豐富國家,如美、日、冰島、菲律賓和印尼等,皆已積極投入並成功發展地熱能電廠。台灣民間營運的MW以上地熱電廠,僅宜蘭清水地熱電廠於2021年11月取得電業執照,裝置容量達4.2MW,平均每日可發6萬度電,成為國內首座24小時穩定運轉的地熱發電廠,足供宜蘭1萬戶家庭全年用電。台灣位處環太平洋火環帶,具有27處主要地熱潛能區,其中台北大屯山、宜蘭清水與土場、南投廬山、台東知本與金崙、花蓮瑞穗等共7個地方,為最主要的潛能區,2022年2月11日地熱發電資訊網評估,含淺層及深層地熱,我國地熱發電潛能近33.6 GW,相當於11.7座核四廠的發電量。2022年微軟創辦人比爾蓋茲稱,地熱能擁有數倍於全球煤礦、石油及天然氣等的總能量。根據統計,地熱發電效率高達76%,相較於太陽能和風電僅20~40%都還高許多。2023年起經濟部開始加速推動我國地熱發電政策,瑞典倍速羅得臺灣(Baseload Power Taiwan)地熱開發公司,為比爾蓋茲所創「突破能源風險投資基金」投資的地熱開發公司,已先於2019年在紅葉部落展開鑽井探勘,成為目前在台唯一地熱發電國外開發商。未來紅葉部落的發電廠將融合當地原住民文化、瑞典文化與地質科學教育,打造具在地特色的示範型地熱電廠。目前台灣地熱發電設置,主要集中在大屯山周遭,2025年地熱發電目標為20MW,2050年的累計設置量目標為3~6.2GW。財政部國有財產署、新北市政府與經濟部合作成立「新北市硫磺子坪地熱發電示範區」,預計2025年併聯發電,裝置容量約4MW,可支應10,000家戶全年用電。

5. 生質能:將生物產生的有機物質轉換成熱能如沼氣發電,聯合國氣候變遷委員會於2021年呼籲人類必須將甲烷排放量減少30%,才能遏止全球暖化。為解決廢棄物對地球環境造成的傷害,各國已全面啟動收集工廠及畜牧業有機廢棄物行動,再加以轉換成沼氣發電,以大幅降低甲烷排放量。對企業而言,這些豬、牛糞便與工廠廢水都能轉成「綠金」;我國業興環境科技公司,於2021年在花蓮玉里興建全國首座集中型處理畜牧沼氣發電設施,導入厭氧消化技術處理,進行沼氣發電,沼渣沼液則做成有機肥料,每年約可產生80萬度綠電,並提供農田約11萬噸有機肥料。而漢翔航空公司因有1/3業務都跟飛機引擎有關,這項技術可延伸到沼氣發電,業已啟動多角化經營,並加速將沼氣發電列為拓展重點。經濟部能源局預計2030年將完成開發沼氣發電總裝置容量達26MW以上,對全球要求減緩甲烷排放趨勢也能有所助益。優點:生質原料資源多、減少垃圾和廢棄物、可以再生利用。缺點:轉換成本太貴、回收原料儲存不易、有些能源無法立即使用,如沼氣。

参、我國2050淨零排放路徑及策略採行必要政策並與國際接軌

2020年3月30日我國由國發會與環保署、科技部、經濟部、交通部及內政部等,共同宣布台灣2050淨零排放路徑及策略,2022年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」, 我國2050淨零排放路徑將以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」及「社會轉型」等4大轉型,就能源、產業、生活轉型政策制定行動計畫,落實淨零轉型目標。2023年《氣候變遷因應法》修法新增調適專章,明文要求以中央科技主管機關與科研機關共同提出科學研究報告,作為調適行動的基礎。2024年5月8日我國環境部與國科會發布第一份報告《國家氣候變遷科學報告 2024:現象、衝擊與調適》指出,如果無法有效控制溫室氣體排放,在最嚴重的情況下,台灣的夏天可能長達7個月,高溫超過36°C的天數增加75天。

儘管環保意識抬頭,美國NOAA全球監測實驗室2024年4月發表報告指出,導致全球暖化的3大溫室氣體二氧化碳、甲烷及一氧化二氮排放量持續增加,已經上升到80萬年來的新高。2023年全球二氧化碳地表平均濃度為419.3 ppm,較2022年增加2.8ppm,連續第12年增加2 ppm以上,保持二氧化碳排放量逐年增加的最長記錄。美國NOAA發布「2023年度全球氣候報告」指2023年為1850年以年均溫高出0.15℃,成為史上最熱的一年。

肆、結論

氣候變遷正在全球各國不斷引發劇烈災難,且顯著正在增加與惡化,積極發展再生能源緩解全球沸騰,已是全球共識。近年我國政府、民間與台電戮力投入建置綠電設施,成果已逐漸展現。惟臺灣現正積極發展成為AI科技島,因而所需電能將因急速大量增加AI相關產業而大爆發。AI產業的發展前提是要穩定供電,在目前AI產業爆炸性躍升下,應該立即重新評估電力需求,經濟部長郭智輝2024年5月30日表示,2030年前國內供電無虞,但考量未來AI伺服器、資料中心用電劇增,核三廠有可能作為2027年、2028年與2029年AI用電爆量時的備援電力,但2025年起若大量AI伺服器及資料中心出現,就需重新衡量電力供給,超過預期則會啟動儲電、節電方法,以滿足需求。2024年6月4日賴總統出席台北國際電腦展開幕典禮時發表致詞,為打造台灣成為AI智慧島,提出3要點,其中第1點為穩定供電且提供多元綠電,建立屬於台灣的資料中心。輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳2024年6月6日說人工智慧時代即將到來,台灣就是「T-AI-wan」,所以能建設出最好的AI基礎設施;不過他也首度提到,擔心台灣「電力是一個挑戰。」輝達將推出「數位孿生地球」,透過AI模型建立數位孿生地球,不僅可以預測地球未來變化,了解氣候變遷對於生活環境影響,讓人類可以先行規劃對策方針,從現在就開始改變人類的習慣。他說此模型融合人工智慧、物理模擬和觀測數據,可以預測極端氣候的影響,輝達已經把AI訓練好了,不需要消耗太多電力。2024年6月8日AI AMD超微執行長蘇姿丰則表示,作為晶片供應商的目標是確保產品盡可能節能,可以在耗電量極低的情況下,提供最高的效能,但確實同意能源政策,是非常重要的。我國擁有豐富的自然綠能資源,只要有正確的能源政策規劃與執行方針,對臺灣積極發展AI產業生態所需電力必然無虞,且AI產業發揮節能效益,對緩解全球沸騰必能作出相對有益的貢獻。

作者張泉湧/歷任飛航總臺主任氣象員、民航局組長及多所大學兼任副教授,著有網路《全球沸騰張泉湧專欄》及《圖解全球暖化之危機與轉機》、《全球氣候變遷─危機與轉機》與《圖解大氣科學》第三版等書

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞