全球沸騰陷危機----全球溫室氣體持續增加,各國氣候災難正在加劇

壹、全球二氧化碳排放量已持續12年增加2ppm以上

WMO全球大氣監測計畫(Global Atmosphere Watch Programme,GAW)進行溫室氣體和其它大氣成分的系統性觀測和分析,於2023年11月15日公布溫室氣體公報(The Greenhouse Gas Bulletin)指出,2022年導致全球增溫的二氧化碳、甲烷與一氧化二氮等3種主要溫室氣體濃度,都創自觀測以來的新記錄。2024年4月美國全球監測實驗室(Global Monitoring Laboratory,GML)報告顯示,大氣中的3大溫室氣體已上升到80萬年以來的新高,2023年全球二氧化碳地表平均濃度為419.3 ppm,較2022年增加2.8ppm,已連續第12年增加2ppm以上,為二氧化碳排放量保持逐年增加的最長記錄。NOAA表示2023年二氧化碳排放量年增幅創10年來第3高,恰逢2023年地球大氣也再次異常增溫;美國NASA和NOAA數據一致認為,2023年是有史以來地球均溫最高的一年。NOAA數據顯示,甲烷含量比二氧化碳少,但更易吸收大氣中的熱能,平均含量已上升到1,922.6 ppb,2023年甲烷排放量較2022年增加10.9ppb;至於第3大人為溫室氣體一氧化二氮,其2023年濃度攀升1 ppb,達到336.7ppb。全球碳計畫負責人傑克森(Rob Jackson)表示,化石燃料汙染正使濕地和永凍土等大自然生態系統,隨著氣溫上升,持續釋放更多溫室氣體。

上圖表示2014~2023年間全球平均氣溫與1901~2000平均差趨勢圖,下圖為2023年全球人為排放二氧化碳,地表平均濃度為419.3 ppm,較2022年增加2.8ppm,已連續第12年增加2ppm以上。(圖/台灣科技媒體中心)

貳、全球沸騰引發糧食危機,WMO警告地球已瀕臨危急存亡的「紅色警戒」

2024年2月美國NOAA發布「2023年度全球氣候報告」顯示,2023年為自1850年全球記錄以來,以年均溫高出0.15℃之差,成為史上最熱的一年,2023年7月3日為人類有記錄以來最熱的一天,地球平均氣溫超過17℃。歐盟哥白尼氣候變遷小組,於2024年3月初也指稱2024年2月第9個月全球月均溫連續上升。2024年3月19日聯合國世界氣象組織(WMO)發表年度全球氣象報告指出2023年是有記錄以來地表均溫最高的一年,同時也是有史以來「最熱的10年」之一,比工業化前高1.45℃,與2015年巴黎氣候會議設定的1.5℃上限極為接近,WMO秘書長索羅(Celeste Saulo)警告:「我們從未如此接近『巴黎協定』設定的1.5℃」。根據2024年5月2日我國中央氣象署發佈百年來的監測資料顯示,台灣從1910年開始,平均溫度持續上升,每10年增加0.15℃,但最近30年,每10年溫度上升則達0.27℃。

2023年大氣中的全球溫室氣體濃度也創新高,二氧化碳濃度約達419.3 ppm (百萬分比),甲烷濃度約為1,902 ppb(10億分比),連帶影響海溫與大氣溫度的異常,導致的極端氣候持續在全球各地釀災,造成難以計算的經濟損失,以及破壞環境可能無法回復。WMO報告指出,2019年新冠病毒(covid-19)疫情之前,面臨食物極度短缺人口數約14,900萬人,2023年底已突破約33,300萬人,顯示全球沸騰引發糧食危機的嚴重性,WMO因此強調全球氣溫屢創新高,全球沸騰已嚴重衝擊地球生態,甚至影響經濟民生,地球已瀕臨危急存亡的「紅色警戒」,並警告「氣候變遷正在加劇」,人類必須嚴肅面對。

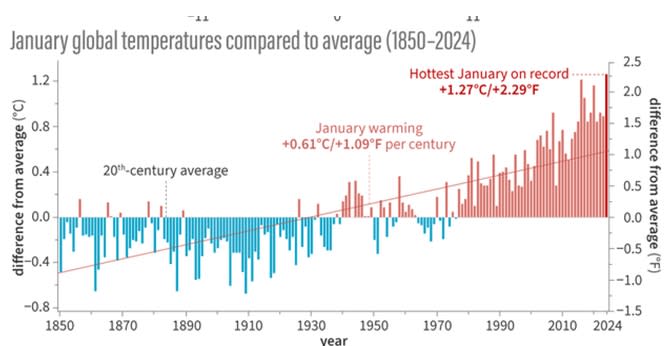

1850~2024每年一月平均氣溫與20世紀平均比較,過去有幾十年之一月氣溫低於平均值(低於0值線,藍色區),2024年1月 (終點線、紅色) 創最暖1月記錄,每十年之一月增溫率為0.61 ˚C。 (圖/ NOAA NCEI).

参、為緩解全球沸騰與極端氣候災難,再生能源成未來趨勢

2023年12月5日由跨國科學家組成的全球碳計畫所發佈的年度研究《全球碳預算》,評估全球溫室氣體還有多少排放額度報告顯示,2023年化石燃料產生的碳排放預期達到368億噸,比疫情爆發前2019年增幅約1.4%。雖然化石燃料碳排再創新高,報告中仍可看出轉變趨勢,如美國的化石燃料碳排持續下降,特別是煤炭的碳排放,降幅高達18%,已降回1903年的碳排水準。全球碳計畫研究團隊執行長卡納德爾(Pep Canadell)表示,2023年化石燃料碳排放創歷史新高,剩下的碳排額度僅剩2,750億噸,若依目前排放速度,約7年內全球平均升溫就有50%的機會超過1.5°C。

2023年12月5日報告也發現2023年野火情況比以往更加嚴重,其中1~10月大氣中約有70~80億噸的二氧化碳來自野火,比以往平均約多出1/3。另據「Naval Technology」軍聞網站,2023年在COP28大會中以俄烏戰爭為例,荷蘭碳排放計算專家德克勒克(Lennard de Klerk)的報告,估計俄烏戰爭爆發1年內,導致溫室氣體淨增加約1.2億噸,相當於新加坡、瑞士和敘利亞年排放量的總和。報告也評估植樹造林與碳捕捉等人為二氧化碳移除情形,估計過去10年因植樹造林平均每年移除19億噸二氧化碳,並無法抵銷森林砍伐造成每年42億噸的碳排放;人類每年排放約300億噸二氧化碳,導致全球氣候步入沸騰時代。中國燒掉的煤炭超過世界其他國家的總量,並仍加快煤炭開採和燃煤電廠的建設,導致2021年與能源有關的溫室氣體排放量增幅近6%,是10年來最大增幅,且中國對煤炭的依賴可能會持續好幾年。目前中國電力約60%依賴煤炭,溫室氣體排放量約占高達全球能源相關排放量的1/3,碳排總量80%來自煤炭。2023年2月27日芬蘭能源與清潔空氣研究中心(CREA)以及全球能源監測(GEM)發布報告稱,中國自2022年起開始建設的煤電裝機容量是世界其他地區裝機容量總和的6倍。

人類主要仍繼續依賴石化能源發展經濟,碳捕捉技術與氫能技術成為攸關2030年之後的淨零成果,目前的再生能源技術難以填補水泥、煉鋼及火力電廠等碳排量,世界最大直接空氣捕獲工廠(Direct air capture,DAC)於2022年9月20日指出,二氧化碳捕集、利用與封存(carbon capture utilization and storage, CCUS)技術,已被國際公認為减緩氣候變化和保護人類生存環境不可或缺的關鍵技術。CCUS主要目的是在防止使用化石燃料釋放大量二氧化碳至大氣層,惟碳捕捉等新興技術因為裝置仍少,移除數量僅占0.000025%的年均碳排量。

WMO指出,包括風力、太陽能與水力發電等所謂再生能源的產能,2023年比2022年高出約50%,是未來值得加強推動的方向。2023年聯合國舉行COP28氣候大會時,共有120國家承諾要在7年內,提升再生能源發電量3倍,國際能源署(IEA)預測,全球化石燃料需求將在2030年前達高峰。澳洲國立大學氣候與能源政策中心主任喬佐(Frank Jotzo)表示,再生能源和其它清潔能源供應技術的年度投資,已遠超過化石燃料的年度投資,而全球額外投入煤炭的投資實際上也已大幅度減少,新興經濟體雖仍陸續新建燃煤電廠,但用途已有些不同,全球碳計畫研究團隊執行長、澳洲聯邦科學暨工業研究院(CSIRO)首席科學家卡納德爾 (Pep Canadell)以印尼為例指出,印尼近年來新建許多燃煤電廠,但主要是為了冶煉電動車電池的鎳礦,根據美國地質調查局的資料,印尼鎳礦產量2022年估計達160萬噸,較2021年成長54%,占全球總共330萬噸鎳產量的近半數,2022年煤炭排放增輻達18%,其中部分原因與鎳相關產業的排放增長有關。

肆、全球沸騰造成氣候變遷腳步加快,各國都難逃極端氣候災難衝擊

2023年7月27日聯合國秘書長宣告,正式步入「全球沸騰 (global boiling)」時代。2023年遭遇的天然災害,創下歷史新高,災損超過10億美元的災難,超過23起。國際頻傳毀滅性暴雨洪災、颶風與龍捲風,氣候變遷腳步加快,各國都難逃衝擊。英國《刺胳針地球健康》期刊,2021年7月發表研究指出,極端氣候每年導致全球500萬人死亡。簡述近期國際氣候災難如下:

中國:2020年7月12日中國連續數週極端降雨天氣,導致長江流域遭遇數十年來最嚴重的洪災,逾141人死亡或失蹤,27個省份共3,789萬人次受災。2022年6月22日北江樂安河發生有記錄以來的最大洪水,廣東省英德市一度淹到3樓,將近47萬人受到這波洪災影響。2023年颱風「杜蘇芮」北上,7月29日~31日期間為中國華北地區帶來連續強降雨,導致北京11人死亡及27人失蹤。2024年4月23日中國大陸南部,遭連日暴雨襲擊,廣東地區成為重災區,據官方初步統計,強降雨造成至少4人死亡、14人失聯,撤離超過13萬人。從空拍畫面俯瞰廣東重災區,包括韶關、清遠、肇慶及江門等城市,幾乎1/2城區都泡在水裡。廣州市2024年4月27日白雲區鍾落潭鎮遭遇龍捲風,造成5死33傷;增城區則是出現拳頭大冰雹。廣東自2024年4月4日~5月4日入汛以來,平均日雨量累積達572.8毫米,是近年同期的3倍,打破歷史同期記錄。廣東中山及珠海地區特大暴雨,有如「關不掉的水龍頭」,不少車輛也都因此泡在水裡,情況悽慘,連醫院一樓也淹水,醫護人員只能克難的用擔架搬家。

印尼:據國家搜救總署(Basarnas)資料顯示,2024年5月11日晚開始,印尼西蘇門達臘省(West Sumatra)大雨導致西蘇門達臘省阿加姆和丹那達塔縣地區爆發洪災,同時還有火山灰和大石塊從蘇門達臘島上最活躍的馬拉畢火山(Mount Marapi)傾洩而下,當地官員表示,已逾34人死亡,另有16人下落不明。

中東:阿拉伯聯合大公國(簡稱阿聯)2024年4月16日遭逢75年來最嚴重暴雨,單日降雨量超過以往全年雨量。阿拉伯半島長年乾燥降雨稀少,許多城市缺乏排水系統,雨水宣洩不及讓位處沙漠的阿聯變成水鄉澤國,全球疏運量僅次於美國亞特蘭大傑克遜國際機場的杜拜國際機場跑道與航廈淹水、高速公路及重要道路多處積水及多處公路要道變成水道。4月17日強降雨停歇後,杜拜國際機場依然積水,無法及時恢復正常營運。阿聯1949年開始記錄天氣數據,這場豪雨在24小時內的降雨量達254.8毫米,刷新多地最大降雨量記錄,首都阿布達比的艾因市(Al Ain)最嚴重。阿聯的鄰國阿曼王國(簡稱阿曼)則因2024年4月16日暴雨引發山區土石流,造成近20人死亡。2024年5月12日阿富汗當局表示,山洪襲擊巴達赫尚省、古爾省及巴格蘭等省村莊,造成315人死亡及1,600多人受傷,聯合國救助兒童會阿富汗主任馬利克(Arshad Malik)說,無數兒童生命被沖走,而最嚴重的災區還有31萬名兒童。阿富汗自然災害頻繁,聯合國認為是最易受氣候變遷影響的國家之一。

美國:2022年9月28日五級颶風伊恩(Ian)登陸美國佛州,造成152人死亡,近1,129億美元的經濟損失,是當年度全球經濟損失最多的天然災害事件,比同年度歐洲冬季風暴、澳洲和南非的洪水及法國冰雹等災害造成的總損失還多。2023年8月美國100年來最嚴重災情的夏威夷茂宜島又稱毛伊島(Maui)致命野火,造成逾114人死亡,更損毀超過2,200棟建築,其中歷史城鎮拉海納(Lahaina)近乎全毀。2024年1月英國慈善組織(Christian Aid)發布2023年度20大損失慘重氣候災害報告,排名第一的是2023年8月發生在美國夏威夷的野火,超過百人死亡,人均損失4,161美元(約台幣12.7萬元)。美國中南部自2024年4月下旬就不斷遭到龍捲風侵襲,2024年4月26日中部遭到龍捲風襲擊,光是一天內就通報至少80起龍捲風。先是4月26日在內布拉斯加州、愛荷華州出現龍捲風,接著德州、堪薩斯州、密蘇里州,總計5州,9百萬人都在警戒範圍,受災最嚴重地區在拉斯加州的奧馬哈,就連整列火車都被吹翻,可見龍捲風威力有多強。每年4月~6月是全美龍捲風的高發季節,根據美國風暴預測中心的數據,自2024年4月25日起,每天都有龍捲風警報,連續13天在此期間共報告了287場龍捲風。2024年5月6日晚美國俄克拉荷馬州巴恩斯達爾,遭到一場EF3級龍捲風的襲擊。繼5月7日五大湖區和俄亥俄河谷的龍捲風、大冰雹、破壞性陣風和強降雨之後,5月8日美國東部和中部的大片地區面臨一輪又一輪的風暴侵襲,南部6個州在2024年5月9日這天遭13個龍捲風襲擊,更通報了超過350個暴風,堪稱「春季龍捲風大爆發」,許多房屋紛紛被移為平地。

非洲:地中海地區北非國家利比亞於2023年9月13日遭遇熱帶風暴丹尼爾(Daniel)侵襲,德爾納(Derna)2座水壩坍塌,造成嚴重洪水,2023年9月18日WHO的數據顯示,逾3,958人死亡與9,000多人失蹤。德爾納市官員坦言該市到處都是屍體,城市面積已消失25%,足見洪水威力。2024年5月初豪雨在東非肯亞各地引發大範圍淹水和山崩,摧毀肯亞這個東非最大經濟體的許多民宅、道路、橋梁和其它基礎建設,肯亞內政部2024年5月5日表示,洪水及其它大雨相關災情造成的死亡人數逾228人。

南美:巴西2024年5月7日遭遇1941年以來最嚴重的洪災,緊鄰烏拉圭和阿根廷的南大河州(Rio Grande do Sul),近500個城市中,超過2/3受到這波暴風雨影響,摧毀道路和橋梁,引發山崩和水壩坍塌,部分城市淹水的水位更達到近150年來最高記錄,導致至少90人死亡及上百人失蹤,15萬民眾流離失所。當地機場與體育場被洪水淹沒,飛機看起來就像「停泊」在水面上,體育場被泥水覆蓋,車輛幾乎滅頂,民眾划橡皮艇逃離已成水鄉澤國的家園。

歐洲:近年世界7大洲中以歐洲夏季最常被熱浪襲擊,世界氣象組織並提醒熱浪已成歐洲的常態,且更加炎熱、持續時間更長。歐盟統計局資料解析估計,2022年歐洲夏季高溫死亡人數超過6.1萬人,每百萬人就有114人死於熱浪,最危險的時間落在7月18日~24日這週,有超過1.1萬人死亡。歐洲「哥白尼氣候變化服務」稱,2023年6~9月籠罩歐洲17國的熱浪,奪走15,400條人命,是全球史上死亡人數第4高的熱浪。

澳洲:從2019年9月~2022年11月澳洲森林大火持續惡化,期間2020年澳洲東南部「黑色夏季」野火,造成33死,維多利亞州國家消防局表示,大火燒了90多天,150萬公頃的土地都被燒毀,4,000多房屋被燒毀,6,800頭動物死亡,該州損失數十億美元,受災面積嚴重程度超過2021年的亞馬遜森林大火。2023年9月更經歷1900年開始記錄以來最乾燥的一個月,而2023年10月也創20年來最乾燥10月的記錄,嚴重打擊水力發電與衝擊澳洲的農牧產量,澳洲是全球最大小麥生產國之一。2024年2月28日澳洲面臨近年來最嚴重的火災,約有3萬人被迫從維多利亞州撤離。

2023年9月18日利比亞東北部德爾納發生毀滅性大規模洪水,WMO數據顯示造成逾3,958人死亡與9,000多人失蹤,緊急救援小組正在努力尋找倖存者並打撈屍體。圖/聯合國網站

2024年5月7日巴西最南邊的南大河州連日暴雨,引發1941年以來最嚴重洪災,造成至少83人死亡。圖/維基

2024年4月26、27日美國奧克拉荷馬州出現數十起強烈龍捲風,蘇爾弗爾鎮建築物幾乎被夷平/翻拍電視畫面

結論

2024年3月19日,WMO發表年度全球氣象報告指出,2023年是有記錄以來地表均溫最熱的一年,比工業化前高1.45℃,已極接近2015年巴黎氣候會議設定的1.5℃上限。WMO表示人類排放的二氧化碳約有不到50%存留在大氣中,超過1/4被海洋吸收,近30%被陸地生態系統吸收。人類只要繼續相當程度的排放,二氧化碳會繼續在大氣中累積,溫室效應與全球沸騰將會持續惡化。而大氣中現存的二氧化碳消耗緩慢,即使排放量迅速減少至淨零,目前觀測到的大氣平均溫度仍將持續數十年。全球沸騰是暴雨等自然災害的幕後黑手,人類需要做出更多努力以減少溫室氣體排放。2023年11月15日WMO高級科學官員塔拉索娃(Oksana Tarasova)指出,不斷排放的溫室氣體濃度已使全球森林與海洋接近臨界點,它們可能會停止吸收人類依賴它們吸收的排放量,例如歐洲2023年夏天的乾旱,導致森林藉由光合作用吸收的二氧化碳減少,而在亞馬遜地區,受到壓力的森林也已開始在呼吸作用中,排放較光合作用吸收更多的二氧化碳回到大氣中。所有已經累積超過幾千年的資源,一旦開始消失,就無法再度恢復原狀,例如冰川或北極冰層的融化,人類是無法恢復的。

作者/張泉湧曾任飛航總臺主任氣象員、民航局組長、大學兼任副教授、全球沸騰專欄作者、著有「全球氣候變遷----危機與轉機」、「圖解全球暖化之危機與轉機」、「圖解大氣科學第三版」等書

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞