凝視台灣歷史傷痕,519白色恐怖記憶日訂定【獨立特派員】

回顧白色恐怖時期 台灣如何面對歷史上的傷疤?

如果說記憶是通往過去的甬道,那麼,時間必然是最大的阻礙。回顧台灣歷史上的傷痕,模糊的歷史記憶,也讓許多生活在這塊土地的人,誤以為228與白色恐怖是同一件事。

新台灣和平基金會董事長王美琇說:「白色恐怖對台灣影響非常深遠,而且時間很長,從1949到1992年,長達43年,受難前輩大約2萬多人,受影響的家屬20幾萬人,竟然沒有一個記憶日來記取這個教訓。」

從專制獨裁體制過渡到自由民主法治社會,台灣的轉型正義工程走得非常艱辛。即使到了2024年的今天,面對加害者、面對歷史記憶,還是有一批人認為掀瘡疤只會製造族群對立,過去就應該讓它隨風而去。

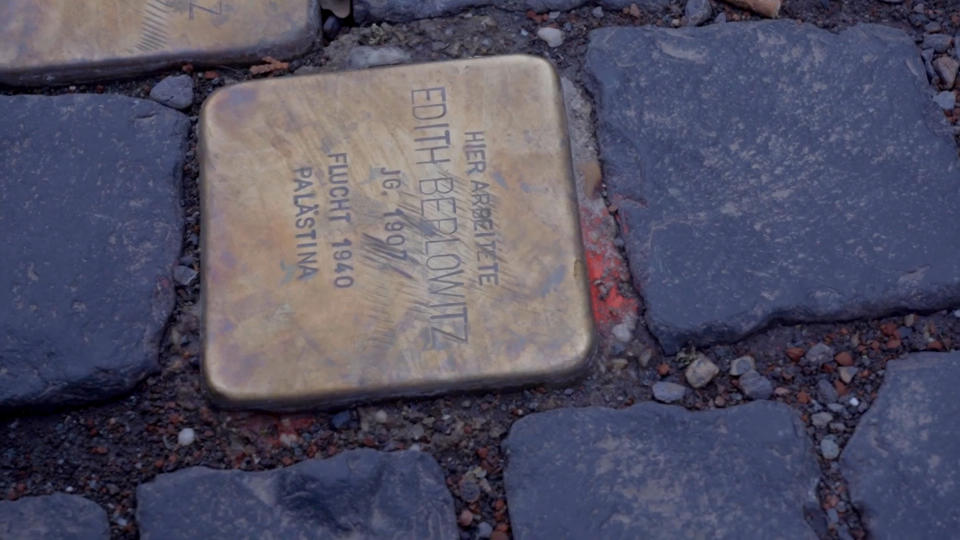

但是,面對這個艱困的工程,德國與韓國有著不同的作法,德國把苦難記憶融入生活之中,韓國則是把歷史記憶視為珍貴的遺產。

缺乏共識 台灣轉型正義漫漫長路

台灣與韓國民主化時程非常相近,1987年6月29日韓國發表「民主化宣言」,7月15日台灣宣布解除戒嚴,只不過30年過去了,兩個國家的轉型正義工程卻截然不同。韓國人民對於獨裁政權的態度是團結一致的,而台灣人面對228與白色恐怖,卻還沒有明確的共識。相較於同樣經歷獨裁統治的國家,台灣轉型正義的步伐遲遲無法大幅邁進的主因,關鍵還是在於「沒有加害者」。

濟洲4.3和平基金會室長梁貞心說:「在濟州島,比任何其他地區都更加團結,這就是為什麼,能夠在近二十年的時間轉型正義,因為一起合作,力量會比較大。」

政治大學法律系副教授林佳和說:「沒有清楚掌握過去的歷史,沒有辦法面對現在,更沒有辦法走向未來。台灣呈現出一方面政治狂熱,一方面極度不信任政治,這兩個是矛盾的。」

林佳和表示,對政治狂熱,代表人民認為政治能解決問題,所以需要關心它。可是台灣的時空同時出現這兩個衝突,卻會讓民主走向陰暗的那一端。

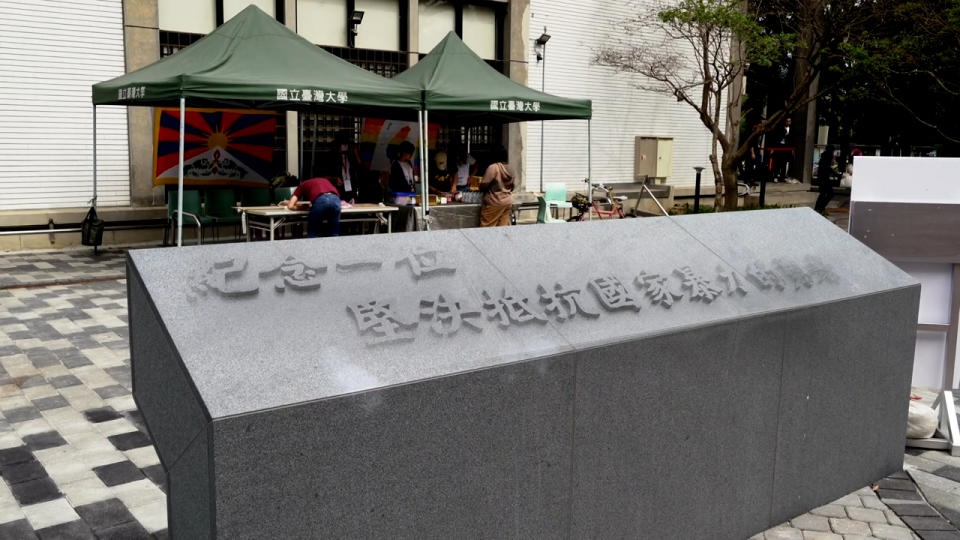

民主化超過30年的台灣,但在大學校園中仍然怯於聲討國家暴力。座落在台灣大學的陳文成事件紀念廣場,對陳文成博士紀念基金會來說,是重要的里程碑,但關於紀念碑上的碑文,卻引起爭議。陳文成博士紀念基金會執行長張龍僑說:「學校說寫國家暴力不行,改成推動民主就可以。」

白色恐怖受難者透過文字 喚醒被遺忘的歷史

陳列,白色恐怖時期的受難者之一。1969年,他抱著史懷哲的精神,來到交通極度不便的花蓮任教。1972年,為了準備研究所考試,陳列辭去教職,借住在太魯閣禪光寺讀書,而就在1月份一個寒冷的夜晚,陳列被逮捕了,理由是在學校跟學生說「反攻大陸」是沒有希望的。

陳列所撰寫的《殘骸書》,獲得了2023年台灣文學獎的金典獎。他說《殘骸書》的寫作,就像是潛入沉船的最深處,雖然沒有能力記錄所有受難者的故事,也沒有辦法處理自己所歷過的一切,但卻能夠感受最觸動人心的部分。

因此,陳列希望這本書可以讓更多人了解台灣走過的白色恐怖歷史,了解曾經有一群人長期被台灣社會遺忘,他們是台灣民主化過程的犧牲者、反抗者、先行者。

更多公視新聞網報導

戲劇結合舞蹈致意戒嚴受難者 民間團體盼喚醒白色恐怖記憶

推動「519白色恐怖記憶日」 蔡英文:將交政院研議

0-3歲為發展遲緩兒黃金療育期 不少個案害怕被貼標籤而忽略

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞