前美國安官員:台灣軍隊缺乏持久戰意志 潛艦國造耗資龐大應靠外援

《沸騰的護城河:保衛台灣的緊迫行動》共同作者、前美國國安會亞洲事務資深副主任簡以榮(Ivan Kanapathy)表示,華盛頓和台北的一些人正在推行所謂的「對北京再保證」的路線,即任何決策與動作要將北京的感受納入考量,但反而會被北京視為美台的弱點。

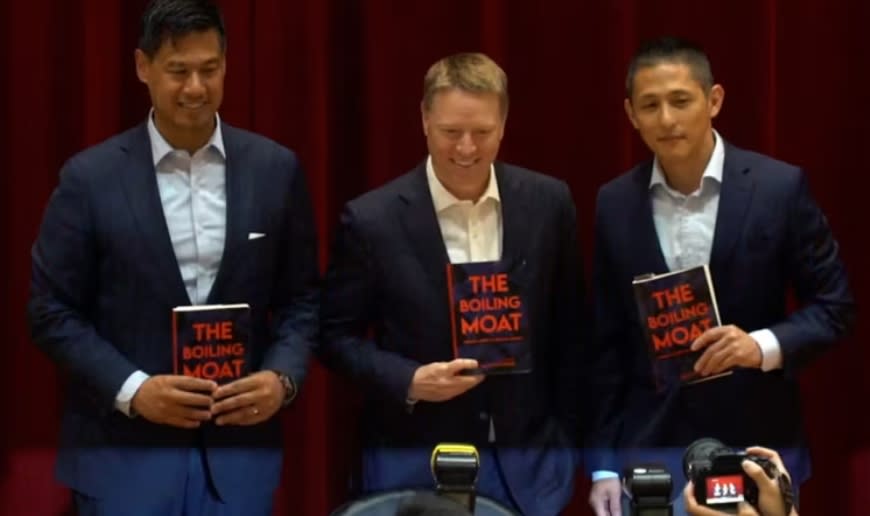

前美國副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)前美國國安會亞洲事務資深副主任簡以榮(Ivan Kanapathy)6月13日在台北出席《沸騰的護城河:保衛台灣的緊迫行動》(The Boiling Moat: Urgent Steps to Defend Taiwan )新書發表會。

簡以榮說:「所以我們必須非常小心正在發生的事情,遺憾的是我們才看過了這一切。美國和歐洲其他國家在2021年試圖透過各種措施安撫普丁,包括暫停出售或轉讓殺傷性武器給烏克蘭,當然我們都知道這導致了2022年2月(俄羅斯入侵烏克蘭)的結果。

博明指出,在和平時期的民主國家,人們經常為了國防預算應該佔國民生產總值(GDP)的2.5%或3%而爭論不休,但從後見之明看來,即便斥資4%甚至是5%的GDP用來建立威懾嚇阻能力,這個成本也絕對遠比發生戰爭要低。

台灣2024年國防預算達新台幣6068億元(約196.8億美元),雖創下歷史新高,但僅佔GDP2.5%,未達到美國多年來要求的3%的標準線。博明認為,對比戰爭爆發後所衍伸的人力成本、經濟成本,只會顯得現在還在爭論該花多少錢武裝自己的人是多麼荒謬。

博明說:「威懾其實是一種心理行為,你威懾的不是一個國家,而是一個國家的決策者。當你面對像北京這樣的獨裁政權時,你實際上是在試圖嚇阻一個人,因為只有那一個人可以決定發動戰爭並把全世界拖入痛苦和磨難當中,或是避免發動戰爭。往往要耗費大量資源,在政治上更是不受歡迎。嚇阻與和平要付出代價,需要政治勇氣、道德勇氣與領導力,要做到這些並不容易。

博明強調,綜觀歷史上許多戰爭的發生是因為主張侵略的決策者過於樂觀,他們認為可以透過戰爭完成想要達成的目標,因此利害關係人必須攜手合作,抹滅決策者對戰爭的樂觀期待。

博明補充說,中國已經很多年沒經歷過戰爭,解放軍打過的最後一場戰爭是上世紀70年代的中越戰爭。在意識形態與愛國主義的雙重影響之下,他們對於達成軍事目標的可能性其實是過度樂觀。

《沸騰的護城河:保衛台灣的緊迫行動》一書呼籲自由民主國家必須立刻行動,以嚇阻中國武力犯台。書中分別給予台灣、美國、日本、澳洲與歐洲詳盡的政策建議,並直言如果在未來24個月獲得落實,有望確保在2020年代結束以前台海不會發生戰爭。

對於台灣應有的努力,作者們毫不諱言的表示,台灣軍隊缺乏持久戰的意志以及快速完成動員的能力,有必要建立全新的軍隊文化。大體而言,台灣應該對地面部隊以及一般民眾進行全面的訓練,並提供適當的裝備,此舉將更強而有力的嚇阻中國武力犯台。台灣政府應培養全民抗敵的集體意識,並提供物質上、組織上,以及軍事知識與理念上的支持,以「社會的縱深」彌補台灣「地理縱深」的不足。

對於台灣的國防資源分配,簡以榮表示,一切都必須回歸成本效益來思考。台灣必須把有限的資源投資在數量眾多、能夠分散靈活使用,且具有高度存活性的武器平台。至於耗資龐大的國造潛艦,他認為可以仰賴賴盟邦的增援,而非自立建造。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞