副刊/《科學愛人》:出神入化的縫合技術

瑪麗・雪萊的《科學怪人》(Frankenstein)塑造了不朽的形象,她筆下的維克多・弗蘭肯斯坦醫生創造的「怪物」,是由科學與實驗所復活的死屍——這麼說也不對,因為閃電的能源在拼湊的屍塊上是賦予了生命,這不是復活,而是「創造」。現代的普羅米修斯以屍塊取代泥土,竊取了生之奧秘,創造了充滿疤痕與補丁的醜陋巨人。

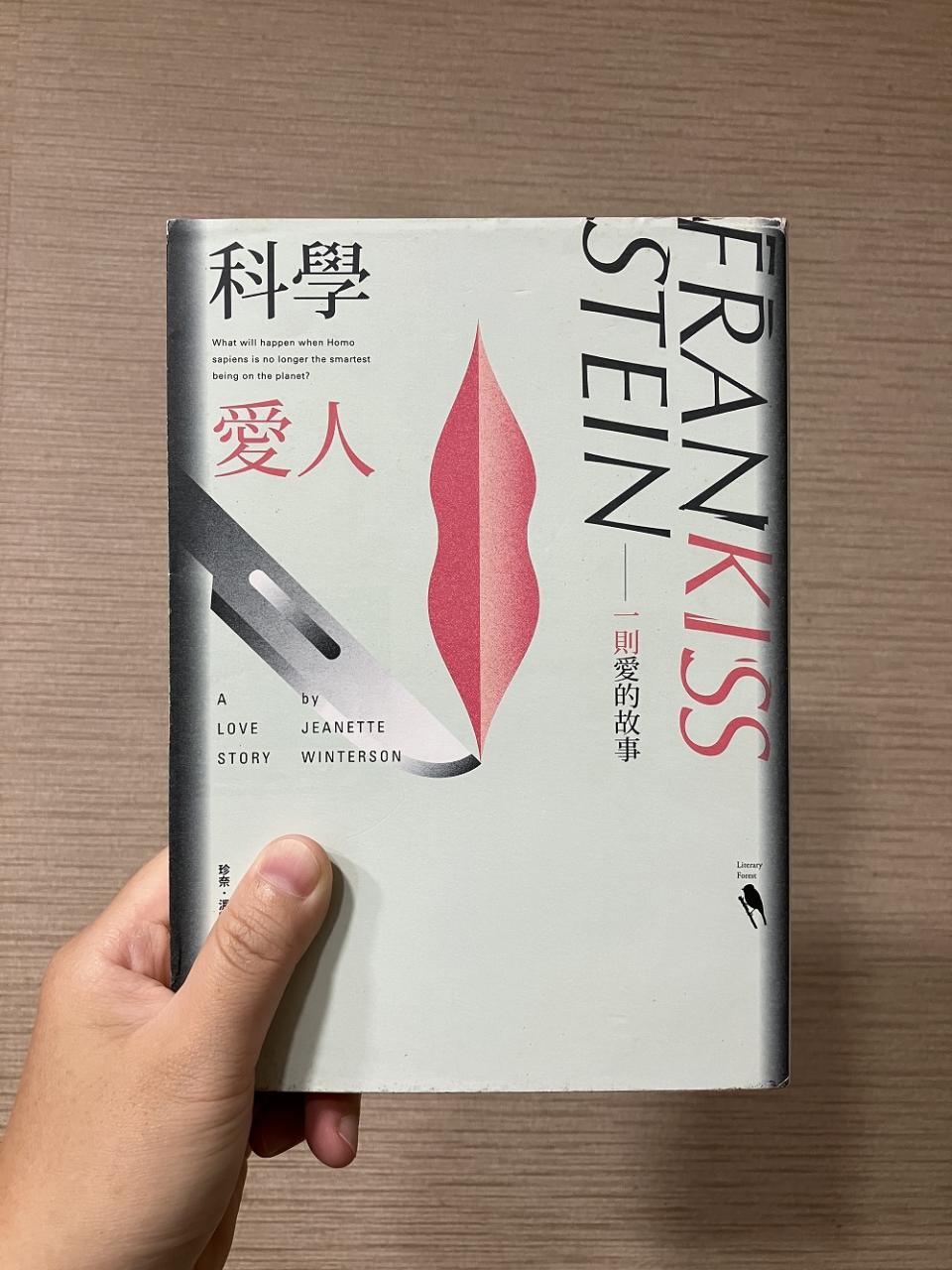

珍奈・溫特森《科學愛人》,Frankissstein,中譯與英文都翻玩了經典。《科學愛人》故事有兩條時間軸,一條線是瑪麗・雪萊在十九世紀初期的生活。我們旁觀詩人雪萊與拜倫為核心的集團,眾人被大雨隔絕、浸溼,既是象徵慾望,也暗示實質身體感官,皆強烈膨脹得無以復加;天氣惡劣,又顯得活力無窮,故事在話語裡醞釀,書寫的力量也猶如閃電的能量正在積蓄。

另一條線,則是脫歐後的英國。置身現代社會的跨性別敘事者,芮(Ry,珍奈・溫特森的文字遊戲,瑪麗Mary的縮寫),芮與現身於TED Talk的維克多・斯坦有合作關係,維克多・斯坦在演講上侃侃而談人工智慧的理想與新技術,而後又神祕消失,無影無蹤。在芮與維克多・斯坦的關係之間,生命的渴望因人工智慧技術的推進更形複雜。

兩條相關聯的時間線與敘事者,綰合在現身現世的弗蘭肯斯坦。處處可見的二元因子,生與死,身體與意識,性別,或1與0之間,也在交織的謎團上流動,在古怪與愛意之間生機勃勃。同時,對照芮與維克多對於保存身體、賽伯格身體或複製大腦上傳的無身體的實驗與思辨,實業家洛德所潛心打造的性愛機器人要求感官刺激,生存經驗完全依附於肉體。「科學怪人」與「科學愛人」的交會處是身體經驗的辯證。

瑪麗・雪萊以「現代的普羅米修斯」作為《科學怪人》的副標題,而珍奈・溫特森打造了跨性別,跨歷史,跨人機,跨虛實的有趣小說,以愛為裁度,二元與流動的概念相互成就,縫起時間與文本。《科學愛人》的副標題是「一則愛的故事」,對應那曾經古怪的身體,到如今跨越、混融而得以解放的願景,實在令人讀完之後不禁莞爾,因為在愛情面前,一切的追逐都是那麼合情合理。

作者:傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師,國立成功大學中國文學系博士。IG「樂遊原(@leyou_yuan)」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。

更多桃園電子報報導:

副刊/《漢娜的旅行箱》——真切的生活足跡

副刊/致我五年五班的女同學們

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞