努力小農》AI與山道猴子

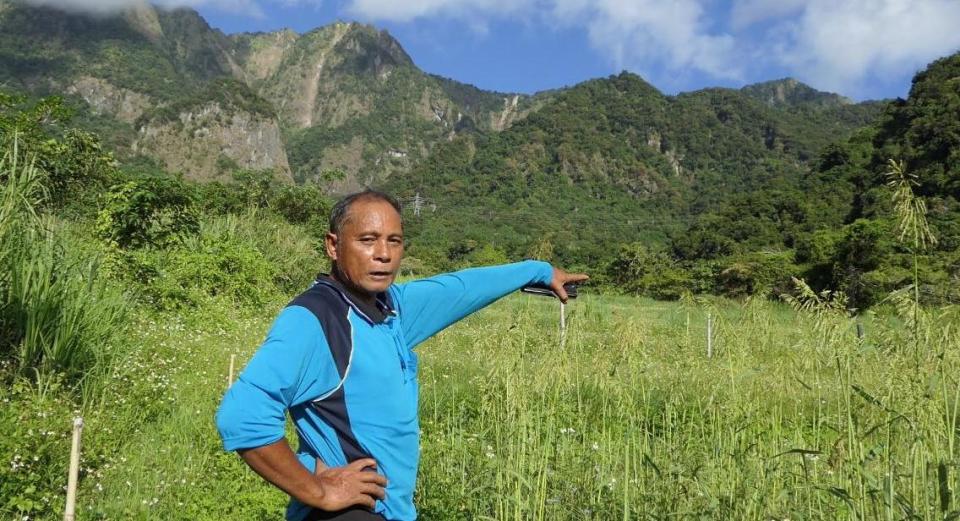

民以食為天,當農田被破壞,AI又可以幫助我們多少呢?(攝影/方儉)

這一年多來,人工智慧(AI)成為熱門話題,我一直抱持保留的態度,因為我認為如果AI真的能取代人,幫人類種養糧食,從選種育苗,到除蟲、除草、趕鳥、治病蟲害,或是幫忙放牧、餵食,應該是最重要的AI機器人的功能,而且市場也應該不錯,但是這似乎非常遙遠。

竹湖山居原來是一個在海岸山脈上愜意渡假的民宿和十幾公頃的有機果園,攝於2019年1月。(攝影/方儉)

對於忽然豐富起來的野生動物,只能無奈忍受

「5年前我一年可以採收20多噸的香蕉、芭蕉,賣超過100萬;但是去年我要出去買香蕉給民宿的客人吃。」

質樸憨厚的賴金田苦笑的說了他這5年來的遭遇。5年前我剛開始進行「努力小農」小農產銷履歷,走訪賴金田的「竹湖山居」了解他的產銷情況,當時他十多公頃園區的各種水果茂密,產量也不錯,多年來嚴格有機,還碰到香港來的水果商,準備向他進口水果到香港。

竹湖山居位於花東海岸山脈,台東縣長濱鄉竹湖村的山裡,從台11線開車進入要15分鐘,是一個人跡罕至非常幽靜的民宿,這幾年經過時總想去住兩天,好好休息一下,可惜都沒有時間,直到去年底賴金田太太許美菊來電,表示要加入「小農種碳」,我在12月再度去竹湖山居,得知他們受到嚴重的野生動物,特別是猴子的危害,讓他們幾乎沒有任何水果收成。

「這真的有點難,因為小農種碳是需要有實際的農產品,如果沒有農產品,就難以有基線、專案情境的參數。」我心中這麼想,但沒有向他們說明,因為這對他們而言,可能很難理解,但是我還是樂意深入了解到底發生了什麼,看看有沒有什麼解決之道。

「這幾年來猴子、山豬、山羌、食蟹獴多了很多很多,特別是猴子,去年仔細算一下,1甲地有350隻左右的猴子,所以我們種的柑桔類像柚子、橘子、金桔,還有香蕉、芭蕉、枇杷、芭樂、柿子 ……,大概都完蛋了。現在大概只剩芭樂葉茶包了。想改種板栗,因為外面有刺,猴子不太去吃,可能有機會,不過還是怕山豬去破壞。」兩夫妻對於忽然豐富起來的野生動物,只能無奈忍受。

弱電流的高壓電根本耐何不了猴子的入侵。(攝影/方儉)

猴子邊吃邊吐,浪費了糧食

賴金田是從小在這裡長大的,以前也只有見到一些山豬、山羌,沒有猴子,5年前才來了猴子,剛開始時還用弱電流電網去隔離,第一、二年還有點效果,後來猴子學會爬電線桿,就完全無效了。

最可惜的是猴子並沒有吃這麼多的水果,而是浪費掉了,像香蕉,只要長到拇指這麼大,猴子就會來吃,十月柿子成熟,六、七月就來吃,其實並不是吃,而是啃一兩口就吐掉,這對農民而言,是非常難過的。

訪問竹湖山居,就去拜訪同在海岸山脈,位於八仙洞附近水母丁溪南溪的蔡美香,她從4年前開始學烘焙、煮咖啡,因為她家也種了上千棵的咖啡樹,原本有些收成,自家烘焙,做得有聲有色,這兩年,她家的咖啡也幾乎是成了猴子的零嘴,只收到幾斤鮮果,做成咖啡豆,剩不到1斤。

阿美族的蔡美香(左)一講到猴子就想哭。(攝影/方儉)

「想到猴子,我就崩潰了,根本拿它們沒辦法。」蔡美香也只能無奈的面對這個殘酷的現實,以前她會快樂的去採收,後來變成趕猴子,現在只能自暴自棄,不管了,任咖啡園廢在那裡,買進口豆來烘焙。

在水母丁溪北溪布農族的高克忠,這些年來潛心種植復育布農族的傳統作物油芒,他也被猴子打敗。布農族是以狩獵而聞名,現在也不打獵改為務農為多,他較了解猴子的習性,所以每天和他的狗配合早晚兩次趕猴子。早上4點,天還沒亮,就要出動趕猴子,即使這樣,他的油芒、南瓜、百香果仍有大量被猴子給糟蹋掉。

高克忠每天一早摸黑帶著狗到田裡趕猴子。(攝影/方儉)

這也想到在花東縱谷,中央山脈的延平鄉紅葉村,曾有人因為猴子把咖啡果吃了,就撿吃剩的果核回來,繼續做咖啡豆,名之「悟東咖啡」即為「猴子咖啡」,因為當地原住民布農族的猴子發音為 utung,加上漢語有孫悟空,所以稱之「悟東」,這也是沒辦法的辦法,自詡為「貓屎咖啡」,但產量也十分稀少,無法做出市場,再加上去年海葵颱風重創紅葉農場,現在已經快變成了野生動物的樂園了。

再北上到了花蓮最南端,長虹橋附近的小村落靜浦,有一間小小的咖啡廳「花花草草」,由當地阿美族原住民青年黃禹紹開設,我們講到猴子,她就提起幾年前靜浦海邊還有人種水稻,水稻成熟了,就有猴子成群結隊來收稻穗,當然也是邊吃邊吐,浪費了糧食。

對農民來說,猴子也算是「外來物種」

近年保育概念深入各階層,山產店幾乎絕跡,原住民狩獵文化業已式微,野生動物得到喘息繁衍的機會,甚至入侵到人類的領域,高雄柴山、中山大學的猴子早就霸凌人類,但在保育大旗下,很多人敢怒不敢言。

最近外來種埃及聖䴉(一種鷺類)40年前自動物園逃出後,6隻繁殖到上萬隻,農業部啟動獵槍清除計劃,現在仍剩數百隻,我相信要「清零」是不可能的。外來物種入侵,對台灣的農漁業都造成相當的衝擊,像福壽螺、美洲螯蝦、銀合歡、小花蔓澤蘭……都是鮮活的例子。

回顧人類從採集漁獵,進入畜牧農耕,農業的土地開發消滅了許多物種,絕大多數的物種都是滅絕於農地的開發,特別是平地。而近50年的城鎮開發,房地產炒作,將大量的平地農田轉變成水泥叢林,土地成為天價,靠務農收入幾百年,還抵不上賣土地的瞬間快錢,平地農地寧可荒蕪,也不事生產。

除了部分原住民和少數漢人世居山區,有些農業因平地土地昂貴,而形成農業上山,檳榔、高山蔬菜、高山茶、溫帶水果,而且還要開馬路、隧道,大型機具的大量破壞山坡地,當然也破壞了野生動物的棲息地。

然而花東海岸山脈的猴群泛濫,又是另一種情景,遇到侵襲的大多是世居於此的農民,這些猴子對他們而言,也算是「外來物種」,或許因為海岸山脈較中央山脈小非常多,一旦某個物種族群量增加,就會在很短時間內形成猛爆之勢。

或許有一天機器人能幫上忙?

我所遇到的小農都不願採取暴力手段對付猴子,當然猴子也不服教化,不可能善罷甘休,這局面造成許多小農打算棄作,另謀生路,但是以中高齡的小農,要另謀發展,又談何容易?

剛好六月的台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPE),科技巨頭齊聚一堂,大談(啖)AI(人工智慧),講到各種AI發展的可能性,卻沒有對農業的AI有太多著墨。我能想到的AI應用,是否可以為農民開發出驅趕猴子山豬的機器人?或是幫忙採收、割草的機器人?光是坐而言,會寫文章、畫畫、唱歌作曲、模擬真人對話,甚至做出栩栩如生影片的ChatGPT,再過兩年就會失去吸引力,就像過江之鰂的VR,AR,NFT,Meta,…… 或是2000年的 .com網路泡沫。

用ChatGPT4的Dall-E 3 畫一個「驅趕猴子的機器人」,結果是看猴子高興玩耍的機器人。(製圖/方儉)

民以食為天,不論電腦位元(比特Bit)的力量再大,也填不飽肚子,講到底,人還是要吃飯的,而且要吃的好,吃的安全,需要自然大地孕育出來的食物,這才是具有「永恆價值」的供應鏈。科技最終是能為人類服務,產生價值的,才能永續。

更多信傳媒報導

AI 技術如何提供更精準、更客觀、更快速的「兒童復健」評估流程?

預約才吃得到 浮誇系美食! 捷運沿線散步就到

必比登推介 隱身巷弄的家傳美味

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞