南竿北海坑道 戰地景觀鬼斧神工

記者劉佩倩/專題報導

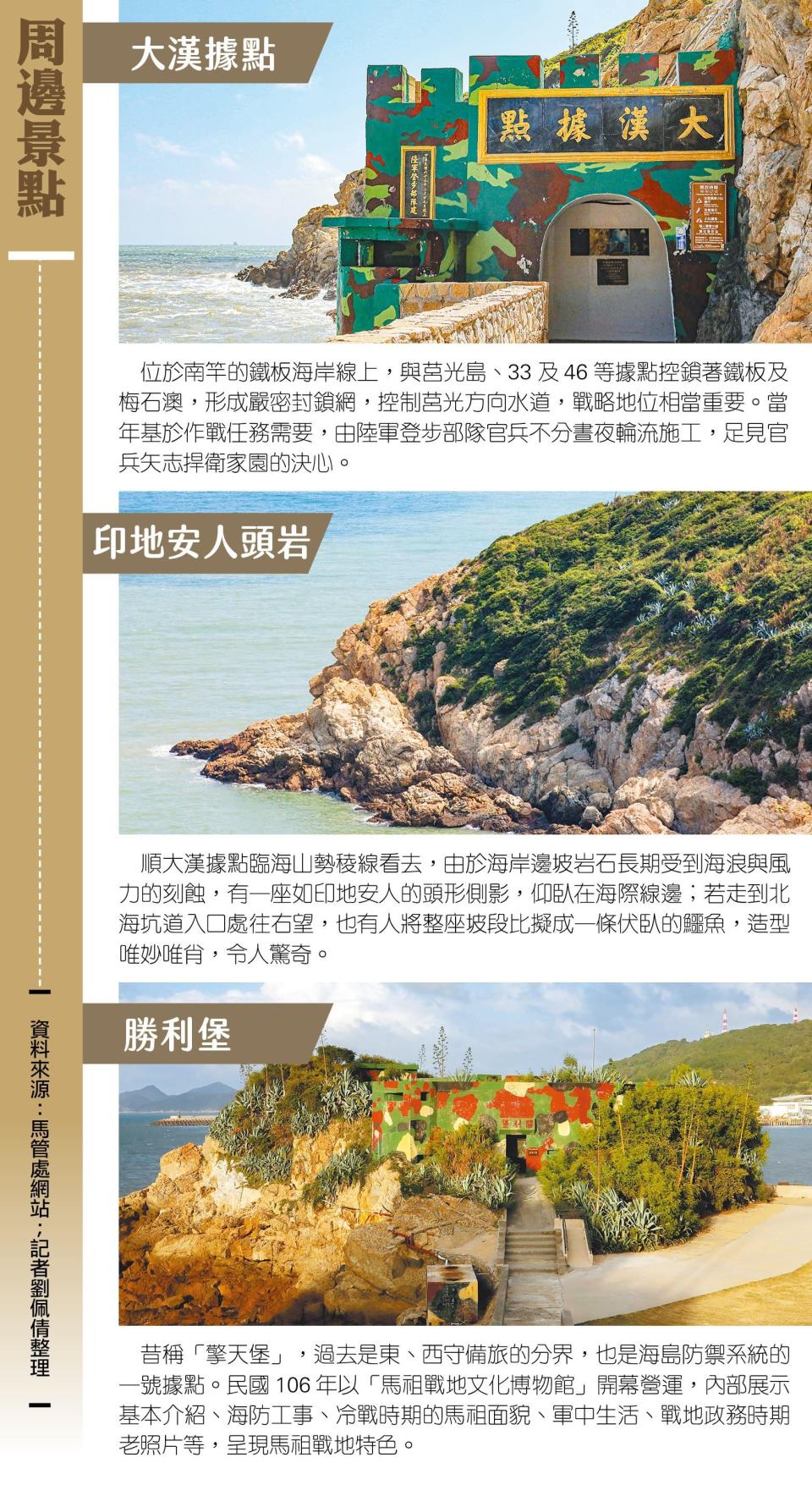

走訪北海坑道,是南竿旅遊必備行程。當年為戰略需要而規劃的「北海計畫」,在馬祖地區開鑿不少「地下碼頭」,專供游擊戰艇停泊使用,如今釋出觀光後,成為馬祖地區特殊的「戰地景觀」,若無造訪北海坑道,便如同沒去過馬祖;這座可供百餘艘登陸小艇使用的地底坑道,工程艱鉅、氣勢壯闊,堪稱鬼斧神工之作,一幕幕雄偉壯闊的岩壁、幽暗浮動的倒影,都讓遊客不自覺地發出陣陣讚嘆。

北海坑道位處鐵板海岸線,為一深入山腹,貫穿岩壁,呈「井」字形交錯的水道,坑道高18公尺,寬10公尺,長640公尺,漲潮時水位達8公尺,退潮時為4公尺,步道全長734公尺,走完一圈約30分鐘,但要配合潮汐漲退,在退潮時才能進入。

北海計畫 建造地下坑道碼頭

昔日戰雲密布的年代,北海坑道規劃為地下碼頭的運補軍事重地。民國57年,國軍基於作戰需要,於南竿、北竿、東引、莒光,各建造一座可供小艇靠泊的地下坑道碼頭,隱藏軍力於九天下,稱之為「北海計畫」。其中,規模最大,非南竿的北海坑道莫屬。

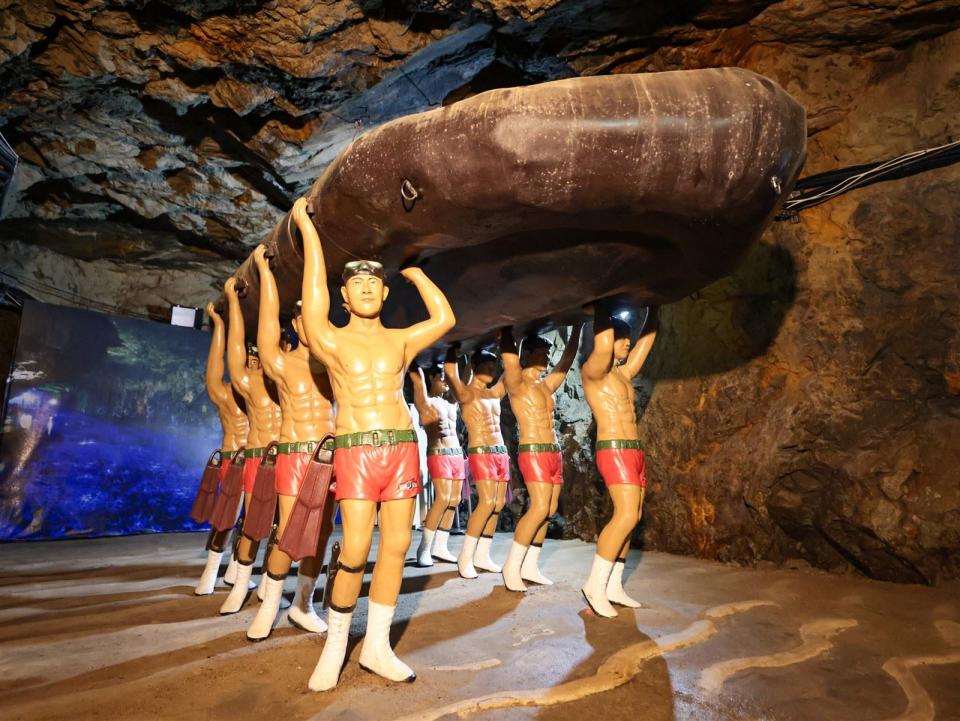

這座可供百餘艘登陸小艇使用的地底坑道,當年被視為高難度的工程,共出動2個師、3個步兵營、1個工兵營及1個傾卸車連混合編為3組,不分晝夜輪流施工,歷時2年多才完成。由於當時施工設備簡陋,除用炸藥爆破外,全靠人力一鑿一斧挖掘花崗岩壁而成,不少官兵因而犧牲,此工程之艱鉅、氣勢之壯闊,堪稱鬼斧神工之作。

坑道無光害 追「淚」熱點

近年來,由於馬祖「藍眼淚」的發現,再加上坑道少有光害,北海坑道成了追「淚」熱點,民眾搭乘搖櫓船,慢慢進入坑道內,尋覓散發細微光芒的藍眼淚,是相當難得的體驗。坑道內水明如鏡,倒映坑道頂端花崗岩剛直的線條,顯現出堅毅的戰地精神,不論步行或舟遊其間,都令人驚嘆不已。

當年國軍為了作戰需要,於南竿開鑿北海坑道,工程艱鉅、氣勢壯闊,堪稱鬼斧神工之作。(記者蘇育玄攝)

「海中懸日月,洞裡擁乾坤」說明坑道為艱困的戰時提供了進可攻、退可守的戰略作用。(記者蘇育玄攝)

北海坑道除了用炸藥爆破外,全靠人力一鑿一斧挖掘花崗岩壁而成。(記者蘇育玄攝)

坑道內設有海龍蛙兵訓練雕像。(記者蘇育玄攝)

昔日戰雲密布的年代,北海坑道規劃為地下碼頭的運補軍事重地。(記者蘇育玄攝)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞