叢狀神經纖維瘤伴隨毀容 學會病團共推「友善就醫地圖」

「神經纖維瘤」是一種因遺傳或自體基因變異而造成的先天基因性疾病,其表現是在神經周圍組織上長出多發性的良性腫瘤,但往往伴隨毀容、失能或導致死亡,對於患者及其家庭都會造成終生負擔,因此學會與病團共同推出「神經纖維瘤友善就醫地圖」,也期盼新藥早日納入健保,助兒少病友迎向新生。

臺大醫院小兒神經科醫師范碧娟說明,神經纖維瘤盛行率約1/4000,半數來自先天遺傳,半數發生於後天突變,其中約有3成患者會長出叢狀神經纖維瘤,不僅長在外觀,也可能在體內長成大片腫瘤,壓迫內臟器官。由於腫瘤體積巨大且可能生長於全身各處,將導致毀容、疼痛、運動功能障礙、骨骼畸形,或其他嚴重併發症,如視力受損、影響膀胱或腸道功能,甚至壓迫氣管、大血管,引發致命性的心肺損害,若能及早診斷與治療至關重要,由於在15歲前兒童與青少年時期叢狀神經纖維瘤增長最快,若沒有接受適切的治療,將難以有效控制病情,一旦轉變成惡性腫瘤,癌變後五年存活率僅3-5成。

叢狀神經纖維瘤的治療之路可說是崎嶇難行不僅導致外觀異常,也涉及全身器官,加上多數人對這個疾病陌生,病友頂多都是追蹤,林口長庚紀念醫院兒童神經內科周怡君醫師指出,手術的治療方式存在侷限,但值得慶幸的是,現有新型口服標靶MEK抑制劑可用於治療3歲以上病友,不過副作用除了腸胃不適,在青少年時期皮膚會出現青春痘或挫瘡等,再加上屬於自費用藥,不是每個病友都能接受。

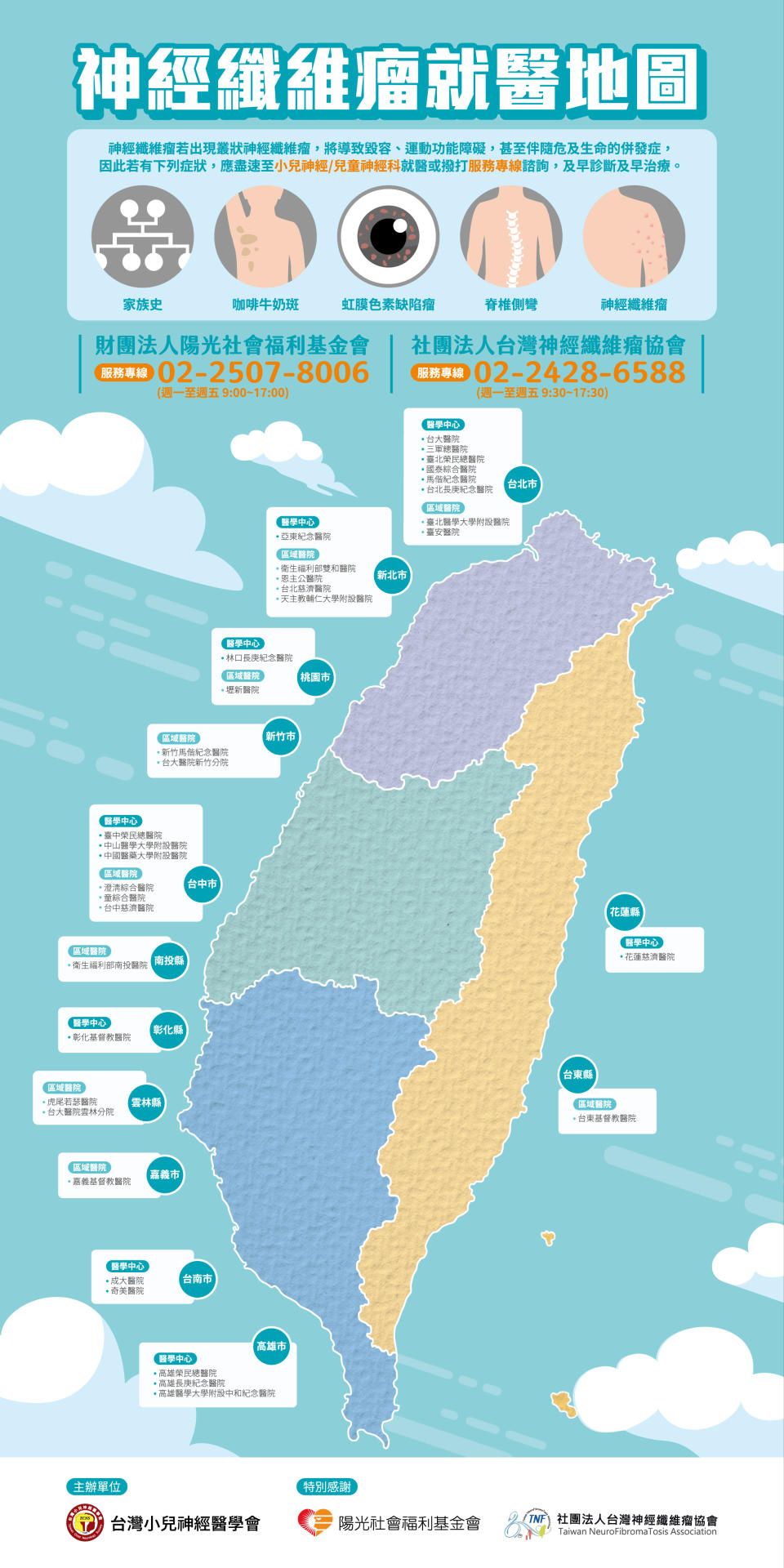

臺灣小兒神經醫學會理事長林光麟表示,神經纖維瘤症候群第一型的臨床表徵和症狀是逐漸出現且多樣又涉及全身器官,因此常見患者流連於皮膚科、整形外科、眼科、骨科等科別,診斷的複雜與困難度非常高,為了幫助病友獲得及早診斷與治療的機會,攜手陽光社會福利基金會、臺灣神經纖維瘤協會,推出神經纖維瘤友善就醫地圖,依地區列出具診斷與治療經驗的醫學中心與區域醫院,並標註病友團體的諮詢管道,結合醫療、社福照護端資源,幫助家長們及早察覺若家中孩童出現疾病相關症狀時,能前往小兒神經/兒童神經科尋求醫療協助,及時獲得適切的醫療照護。

叢狀神經纖維瘤對患者身心健康和日常生活帶來嚴重挑戰,特別是兒少病友,陽光社會福利基金會執行長舒靜嫻表示,病童容易因為外表特徵改變而受到霸凌,希望能給予病童相關心理輔導,擴大病友之間彼此支持的力量,再來就是基金會有心理諮商師,提供兒童遊戲治療去療癒病童的心靈,另外還有提供家長親職諮商,讓家長得到支持,也期盼未來新藥可早日納入健保給付,嘉惠更多叢狀神經纖維瘤家庭。

病友程同學坦言,除了身體的不適,孩童時代起就常因為外界的不理解而遭受異樣眼光,甚至是排擠與霸凌,因家中經濟無法負荷自費療法,手術成效不佳,目前僅能透過恩慈療法接受新型口服標靶藥物治療,期盼未來新藥可早日納入健保給付,幫助更多和他一樣辛苦的病友,也讓已在用藥的病友未來可銜接健保用藥,避免陷入斷藥困境。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞