〈古董藝術賞玩專刊〉巧奪天工~談清代錦上添花軋道瓷器

李祐任

作者簡介:李祐任(Nicolas Lee),「吾懷淡室主人」,現為台南文物協會會員,平日熱心協助會員解答瓷器相關疑問,收藏方向主要為古代陶瓷。

中國瓷器歷經明代晚期的支離破碎到了清代開始蓬勃發展

繼上回我們提到明代晚期萬曆朝因為入不敷出的窯廠開支而廢了御窯,到了清代康熙時期有了論件計酬的窯工制度,使得製瓷工藝能夠大大的提升。清代瓷器到了乾隆時期是大放異采的時候,可說以全國之力極力發展也不為過,所有品種的研發、製造史所未見,軋道瓷器便是其中之一。

軋道又稱為耙花製作工序繁複

清代宮廷在活計檔裡頭稱作「錦上添花」,是乾隆時期創燒的釉上彩裝飾技法的一種,而景德鎮當地則是一直習慣用「耙花」這個詞,感覺更能夠與匠人或工手正常溝通;「軋道」聽起來似乎像是比較偏向學術的名詞。

官窯軋道瓷器的製作工序相當繁複:拉胚成型,青花寫款,吹掛白釉,高溫燒製成瓷,在白瓷上設計並打稿合適的留白圖案,在已經高溫成瓷吹上低溫粉彩釉料用細針筆耙(剔地)出軋道圖案(見圖一,匠人在白釉梅瓶上施作),耙花圖案常見鳳尾草(又稱狼萁草,蕨類,在景德鎮煉做釉藥,在清代瓷器紋飾中常見)、卍字回紋;再進入烤花爐進行第二次燒製固定耙花錦地,防止後續裝飾留白處時破壞耙花錦地;接著出窯後裝飾留白處再進窯第三次燒成,這樣就完成一件錦上添花瓷器,若是口沿需要描金,或是乾隆、嘉慶瓷器常見在內堂施以松石綠釉(圖二)就需要再第四次入窯燒製,軋道瓷器除了工序繁複之外,多次入窯增加損壞機率也會影響製瓷成本。

錦上添花一詞在清宮活計檔出現是在乾隆五年,那時候大部分琺琅彩瓷品種研發在宮廷造辦處,時任督陶官的唐英遠在九江景德鎮,為了配合乾隆皇帝對藝術創作的企圖心,費盡巧思開創新樣,用粉彩表現錦上添花技法,在乾隆七年便進呈六十二件錦上添花瓷器,此後活計檔記載便常見乾隆命造各種錦上添花瓷器,(有關活計檔案,參閱成功大學圖書館,「清宮內務府造辦處檔案總匯」)甚至在奏摺中命唐英在製作時「胎骨要薄些」,並由宮中匠人將皇帝喜好造型鏇以木樣交由唐英家人或太監帶至景德鎮依樣燒照,可見乾隆對此品種之重視;按「唐英督陶文檔」(2012,學苑出版社)收集記載的文獻來估算,一件錦上添花的杯碗瓷器從成型、打樣、錦地、加彩、多次窯爐燒製需耗費至少十兩銀的製作工錢成本(大清會典記載,清代早期知縣月俸約三兩),由此可見乾隆一朝好大喜功是以國力製瓷官窯。

清代民窯瓷器中亦有不少軋道錦上添花瓷器

當時的瓷業制度官、民窯之間相互交流,清代官窯設立之初便以官搭民燒的方式進行,官所需,民來作,官窯流行什麼,匠人也把官窯工藝帶到民窯作坊,以供市場需求,在乾隆民窯的什錦杯盤中就有藍釉、綠釉、黃釉、白釉等錦上添花品種(圖三、四、五),從現今資料研究這些軋道品種瓷器在當時要價昂貴,精品絕非一般民間老百姓所能負擔消費。軋道瓷器續燒(圖六、七)到晚清民國時期甚至現代皆有製作生產(圖八),但是質量美感不同於初創之時,雖偶有佳作但不及前朝精美。

軋道錦上添花瓷器關注與收藏

瓷器收藏在古玩圈一直佔有不小的比例,清代精品瓷器受到大力追捧,不同於青花、單色釉給人的樸實審美,軋道錦上添花瓷器給人華麗閃耀,登場的騷動受到不少新興藏家的喜愛,無論官、民窯皆有一定的稀缺性與十足的收藏潛力,在古玩市場尋寶的師友建議可以留意關注收藏。

倪孝強

作者簡介:倪孝強先生為台南市文物協會會員,主要收藏方向為玉器。

在古玩市場裡,「撿漏」是永遠的話題。撿漏的意思不是真的撿到東西,而是用低於市場行情的價格買到便宜。就像在路邊遇上大特賣,在一堆商品用很便宜的價錢挑到知名品牌的感覺。這也是古玩愛好者的樂趣之一。在以前那個網路資訊不發達的年代,帶著些莫以名之的怪「家私」回家找資料,後來發現是寶物的傳奇故事常讓人津津樂道;不像現在資訊透明,連大墓發掘的過程都能上網直播,每年出土了那些文物,拍賣場上的即時成交情況都是上網一打關鍵字就森羅在眼前,甚至行內出現了「天下無漏」的新名詞。資訊易得的好處是讓有心學習文物的後進朋友多了許多的資源;壞處則是資訊易得到讓人眼花撩亂,許多摻混了廣告的內容也以知識的面貌出現,一不留神就走偏路了。

當年還被叫小朋友或年輕人時,喜歡跟在前輩大哥們的旁邊,因為常有機會聽他們聊到他們跑大陸找東西的經歷和心得。甚麼跑鄉下買貨,看到農民的房子是拿漢墓的磚砌的;小朋友拿著漢璧在地上當玩具玩之類的故事都曾耳聞過。雖說有些故事誇張的成份居多,但每回聽完都張大眼,覺得開了眼界。這件玉錛(圖一)是當年一位愛講故事大哥的,常看到他和來攤位上的朋友說他跑大江南北的經歷。他的東西黑漆麻烏的多,白白嫩嫩的少;往往是奇形怪狀,但配上他說的故事卻又覺得東西似乎合理了起來。很多去他那開心買了東西回家,卻自己發現古怪或被同好們打槍,古玩界管這叫「吃藥」。記得那天是個炎熱沒風的下午,玉市沒甚麼人,只有我在他攤子上。當時好奇拿著這黑黑的玉錛把玩,第一眼就感覺:上面似乎有刻圖案(圖二)?問了揮汗如雨躺在躺椅上,直吹電風扇還喘大氣的他,沒有像其餘大哥在場時的精彩故事,反而是:「小兄弟你想太多了,是幾道刮痕啦!要的話有傷算你便宜,另外幫我買兩瓶啤酒!」

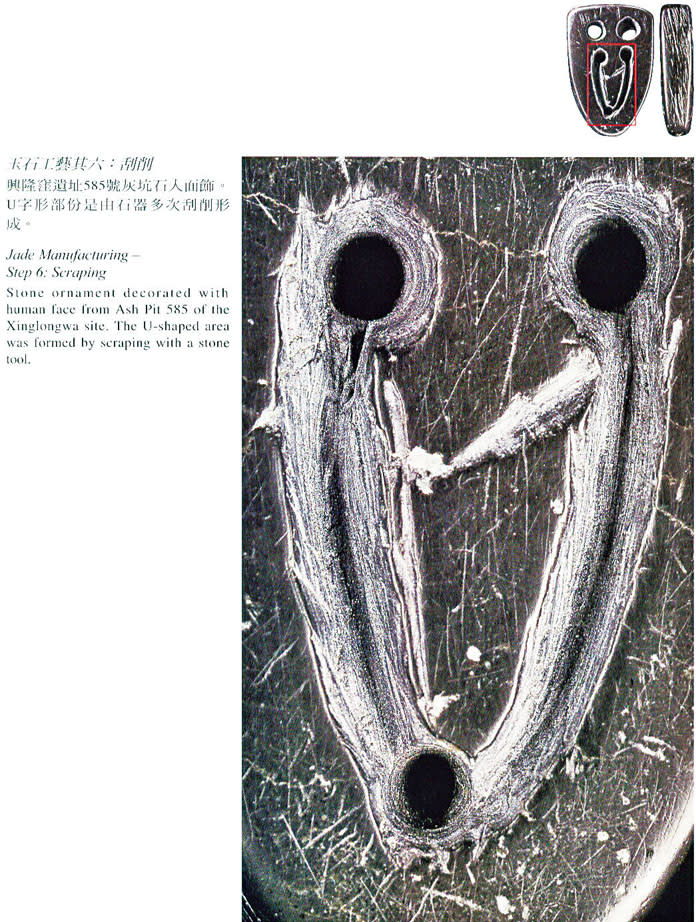

帶回家研究了許久,覺得有些像刮痕,又有些像圖案,總之是沒甚麼頭緒,陷入五里迷霧之中。後來考古相關資訊漸豐,知道了這器型叫做「錛」,是可以用來切割或刮削的隨身工具。在以玉(石)為工具的年代,不只距今7500-8000年的興隆窪文化有這器形(圖三),就連遠至俄羅斯貝加爾湖畔的Glazkovskaya文化也有類似玉器出土(圖四)。而這綠到發黑的玉種則接近紅山文化知名的C型龍(圖五)。後來在鄧聰老師的《玉器起源探索-興隆窪文化玉器研究及圖錄》書上一件黑石人面引起了我的注意(圖六)。石人面的U字形是以石器重複刮蹭而成,所以大哥說是幾道刮痕其實也沒錯。類似的刮痕後來也很少看到,是否代表了甚麼特殊的意思,恐怕只能期待進一步的考古發現了。

有夢最美,希望相隨,「撿漏」是永遠的古玩話題,但心態還是隨緣些的好。能在上萬件大特賣的商品中,找到拿球桿打馬球標誌的正牌POLO衫,是運氣加上眼力的禮物;更多的是買回了拿著旗子打馬球標誌的仿冒POLO衫,卻還自喜著:「這一定是球隊隊長!」,一場美麗的誤會呢!

台南市文物協會成立至今已歷36載,在歷任理事長及全體會員的努力下,對文化的傳遞及發揚不遺餘力,也歡迎對中華古文物有興趣的同好一起加入,加入方式請洽本會蔡秘書0982789095。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞