〈古董藝術賞玩專刊〉新山玉被稱為蘇玉的由來

黃榮興

作者介紹:黃榮興先生現擔任台南文物協會監事亦為臉書「中華古玩論壇」管理員,平日熱心協助社員解答古玩相關疑問,收藏方向主要為古玉器範疇。

剛玩古玉時,有位玉商前輩拿一件花片教我,用台語說:「這是蘇啊。」

我問前輩怎麼分辨?

前輩說:「蘇啊玉比較軟。」

當時前輩傳遞給我的資訊,他口中的「蘇」是指酥軟的「酥」、而不是蘇州的「蘇」。後來我自己看書找資料,才了解台語講「酥啊」或「酥啊玉」是指產地在中國東北的岫岩玉。而中文其實是寫蘇州的「蘇」,而不是一些玩玉的人因為這種玉料的質地較和闐玉軟,自己想像成酥軟的「酥」。

為什麼主要產地在遼寧省岫岩縣,並以產地命名的「岫岩玉」會被稱為「蘇玉」呢?

蘇州從明清時期就是玉雕重鎮,大名鼎鼎的陸子岡就是明代蘇州人。「蘇州工」、「蘇作」都被用來稱讚蘇州手工藝術的精緻風格,現代亦有用「蘇玉」統稱蘇州製作的玉雕,但是將岫岩玉稱為「蘇玉」,這個名稱同樣和蘇州玉雕有關。

根據考古研究發現,新石器時代晚期的紅山文化就有岫岩玉雕,那時候當然沒有「蘇玉」這個玉料名詞,就連「岫岩玉」也同樣是個新名詞。民國初以前的玉器書籍上也沒這兩種稱呼。王素存在「玩玉瑣談」書中寫:「東北玉,即我國東北部之遼寧、吉林、黑龍江三省所產之玉,昔為北狄所居,因稱狄玉。」

王素存先生大約是清末民國初出生,幼時家居南京,跟隨其父鑑賞古玉,「眼見各種玉器,耳聞諸客論說」長而亦愛玉器。王先生移居台灣後在光華商場販售字畫(牯嶺街舊書店藝蘭書屋主人),這本書是1979年出版,應能代表當時台灣古玩圈的一些見解,可見「岫岩玉」或「蘇玉」這兩個名詞流行是這之後的事了。

為什麼會有「蘇玉」這個名詞的出現?在蘇州工藝美術博物館官網「蘇州製玉三十年」這篇文章裡有透露一些訊息:

「蘇州所用的玉材,在清道光之前多用新疆和闐產的白玉,產品有磐、如意爐、瓶以及麻姑、壽星、觀音等陳設品,也有珮、環、簪、鐲以及挖花玉片之類。同治以後,緬甸的翡翠大量輸入,更豐富了玉器的品種,產品不僅在國內銷售,還遠銷歐美、澳洲及南洋等地。光緒末年,和闐玉中斷,遂改為東北產的新山玉材,產品以平面挖花的玉片為主,然後批給上海嵌在家具、首飾上。」

東北產的新山玉材就是指岫岩玉。從上面這段文字可以得知,蘇州玉雕原料從以和闐玉為主轉而以岫岩玉為主,是清朝末年就開始的事。蘇州生產的花片主要用在鑲嵌上,例如上世紀80年代初期大陸經濟改革開放後,台灣市場常可見到鑲嵌玉石雕的插屏、掛屏、屏風、玉石盆景等現代工藝品,其中鑲嵌的玉質薄片絕大多數是岫岩玉,應該都是蘇州生產的。

為什麼說這些花片都是蘇州生產,別的玉器廠不會生產嗎?我掌握的資訊有限,當然不能排除其它玉器廠也有生產岫岩玉花片的可能,但「蘇州製玉三十年」這文章有提到「計畫經濟」這個名詞。

「解放初,已陷入困境的琢玉工匠只能依靠政府的組織才能解決原料、加工、銷售等問題。 60年代以後的計劃經濟高度發展時期,玉器生產完全陷入了“計劃”的控制之中。當時90%的玉器是外銷,多數產品由外貿公司定點生產,或由外貿公司定點採購,甚至帶材料上門加工。不僅如此,80-90%的原料也是按輕工部下達的計劃採購,不足的10-20%可向滬、京等地配額多的工廠購買。從原料到銷路的控制,使企業只要按質按量完成指標,基本上不需要競爭。」

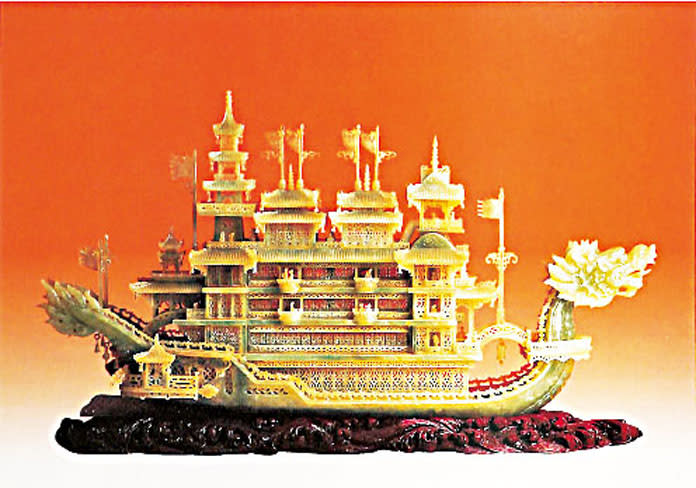

「其次,計劃經濟可以保證企業生存,但難以促進企業推出精品。玉雕行業的用料高低與產品檔次是正相關的。根據配額,蘇州玉雕廠每年耗費85噸玉材,其中不到10噸是高檔材料,多數用岫玉這樣的低檔材料,產品的檔次自然不會太高,品種也較單調。為迎合國外市場的需求,這一時期的玉器品種主要是立雕擺件,包括爐瓶、仕女人物、花鳥、走獸,其他還有與首飾盒配套的用於出口的鏤雕花片,年產達數十萬件。 80年代後期因為出口需求的降低,花片逐漸減少。」

從這兩段可以看出那個時期的計劃經濟是從「原料取得」到「生產銷售」都受到官方的安排與控管,各玉雕廠產品有區隔,彼此不存在競爭關係,而蘇州玉器廠被分派的任務就是專門做花片的廠。

文中所述該時期蘇州玉器廠年產數十萬件以岫岩玉為主的玉器,並且高達九成外銷。這麼龐大的數量散到國外市場上,岫岩玉與和闐玉的差別自然會受到關注,那麼市場又怎麼稱呼這種與和闐玉不同的玉料呢?我認為應該是因為這些玉器是來至於蘇州,下游商人和消費者不瞭解玉料產地之下,就以成品來源為名,將蘇州來的玉器就成為「蘇玉」,以示與和闐玉的差別。

另外參考一篇文章,前蘇州玉雕廠廠長黃鶴鐘在「玉雕工具怎麼演變的」文裡裡介紹一位玉雕老藝人:「十幾歲時,他(郁伯榮老師傅)就在金門外朱家莊學做玉器了,老闆叫邵金生(其子後為合作社的創辦人),工廠有五六十工人,主要生產“凡貨”,亦稱“河南莊”,以新山玉為主要材料,產品多為碗、杯、手鐲等。 」

依文中所述的時間推算,這位郁老師傅是1920年生,文中顯示30年代一些蘇州玉雕廠就已經以岫岩玉為主要材料,這和「蘇州製玉三十年」另一段敘述:「光緒末年,和闐玉中斷,遂改為東北產的新山玉材」是吻合的。

在蘇州玉雕廠成立之前,蘇州玉雕業經歷數十年的慘淡時光,那時是以「新山玉」或者如王素存寫的「東北玉」來稱呼岫岩玉,特別是現在的玉雕書籍上依然很多都採用「新山玉」這個名稱。現今蘇州玉雕界會用「蘇玉」來形容蘇州玉雕工藝,但不會用「蘇玉」來形容岫岩玉。

在兩岸隔離的那個時代,人、貨都禁止往來,香港是台灣人購買「匪貨」的最主要管道,台灣人對大陸情況陌生,「蘇玉」個詞應該也是台灣人到香港人進貨,從香港人口中了解產品來至於蘇州,才產生「蘇玉」這個新名詞,而「岫岩玉」是後來資訊流通,了解這種玉料產地後才有的稱呼。

台語「蘇」和「酥」同音,加上岫岩玉硬度比和闐玉低,台語講「酥啊玉」有些人翻成中文字才會把這種質地寫成是「酥玉」。

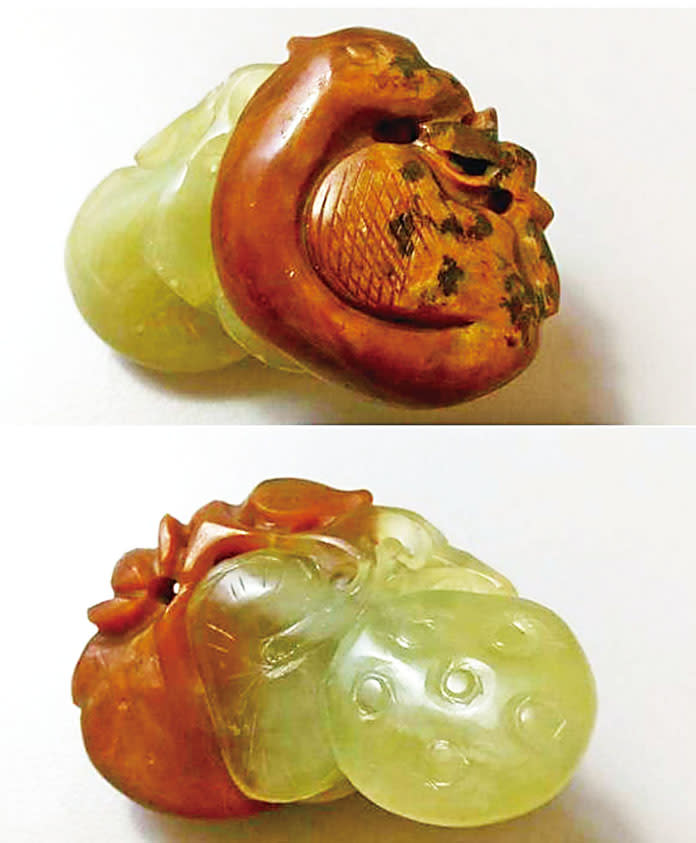

附上一些古今岫岩玉雕的照片,供參考。不管是新石器時代晚期還是現代,都能見到岫岩玉雕的身影,也用本文幫「蘇玉」正名。

台南市文物協會成立至今已歷36載,在歷任理事長及全體會員的努力下,對文化的傳遞及發揚不遺餘力,也歡迎對中華古文物有興趣的同好一起加入,加入方式請洽本會蔡秘書0982789095。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞