台灣駕照太好考?檢視各國考照制度!【獨立特派員】

考駕照像特技表演 台灣駕訓到底在學什麼?

在台灣,想要考機車駕照,筆試85分合格後就能考路考。法規沒有強制要求機車駕訓,台灣考機車駕照的年輕人,有九成都是做做考古題、在路邊的練習場練一下,就來考駕照。

陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽退休暨兼任教授張新立說:「沒有教你原理,怎麼能夠完整學好一個東西呢?駕駛需要經驗,但是如果沒有好的管理、行為及風險觀念的話,真的是玩命。」

這樣考到機車駕照,年輕人騎車上路彷彿玩命,那汽車呢?

S型、路邊停車、倒車入庫都不能壓線,職業駕照還要考曲巷掉頭。張新立認為,台灣的小客車考照有點像特技表演,特別去訓練幾種技術。

台灣駕訓班訓練,36小時術科、20小時的學科,學科更可以缺課三分之一,場內勤練就有機會過關。台灣交通安全協會常務監事黃飛發說:「台灣規定你是完全不能壓線而且不能修正,所以我們花了很多時間教他場內一百分,但場外是零分。」

路考試,學員可以提早感受到真實路況。不過黃飛發表示,路線其實都是選過的,所以路況設定某部分而言,也是被簡化過,跟真正繁忙的市區道路還是有一段落差。

而在台灣考照時,駕訓班的教練也幾乎都身兼考驗員,不願具名的教練說出行規,學生考不過,教練甚至會有扣薪水的壓力。

日本駕訓班教練責任大?駕駛定期換照接受講習

考試引導教學,台灣的駕訓班長期以來的任務,都是想盡辦法幫學生取得駕照,但在日本,駕訓班目標卻是「教會學生開車」。

在日本要考駕照,駕訓班費用將近6萬5千元台幣。第一階段在場內上課15小時、學科10小時,第二階段道路駕駛19小時,而且還要再上學科16小時。日本麻生自動車學校社長菅俊也表示,第一階段是依據警察所規定的路線,也就是在駕訓場內駕駛;而第二階段則是必須開上道路、接受駕駛講習。

日本的道路駕駛還要上高速公路,而且每一堂課教練都必須把學生教會了才能進行到下一關,因此要成為教練其實很不容易,責任也非常大。在日本要當教練,必須要通過警方規定的考試,合格率低於五成。

更特別的是,如果學生出了重大交通意外,被認為是跟駕駛習慣有關,當地的警視廳會去駕訓班調閱當初學生的上課紀錄,重新去討論這個教練是否適合。

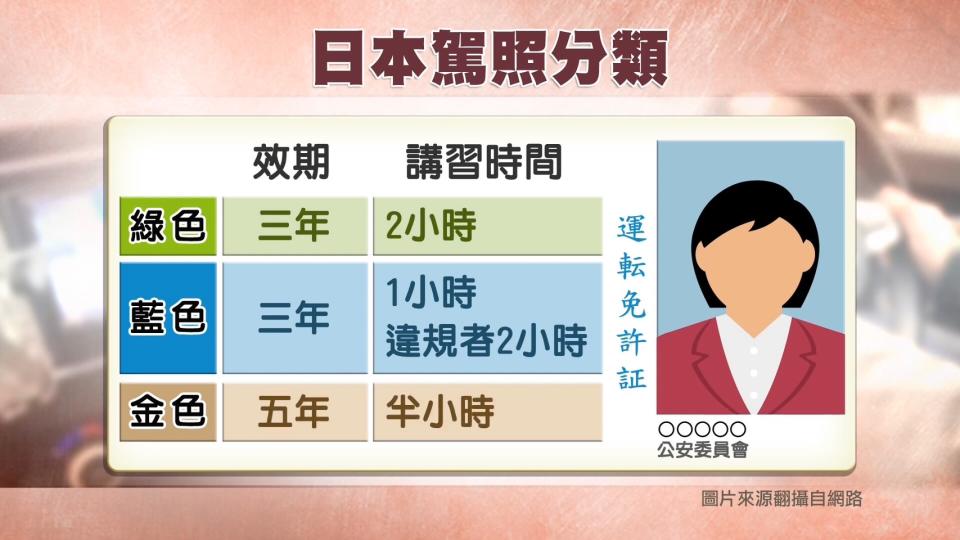

而在日本剛取得駕照的人,拿綠色駕照,還得在車輛前後都貼上初心者標示,三年後才能換成藍色的駕照。如果五年都沒有違規及交通事故,就可以換成金色駕照。

面對高齡化社會,日本人超過70歲還要開車,就得先上高齡者講習,75歲以上,就一定得做複雜的認知功能測驗。

台灣也是75歲以上換照時,同樣得做認知功能測驗,但這只能篩出中度以上失智症患者。成功大學職能治療學系助理教授陳郁婷認為,每個人身體狀況不同,很難用年齡區分,可以從疾病診斷開始,第一線醫師判斷如果病情可能影響開車,再進一步檢查、評估高齡者的駕駛能力。

新加坡注重理論 駕駛模擬機輔助道路練習

新加坡的的駕駛訓練制度,也值得台灣借鏡。在新加坡要考駕照,大約得花八個月,上駕訓班加上考試費用大約台幣五萬元,而且在學開車之前,必須懂理論。

新加坡武吉巴督駕駛中心培訓部門主管譚國泉說:「我們主要目的是要透過理論課來灌輸良好的安全意識,讓他們先有安全駕駛的概念之後才開始學駕駛。」在新加坡,就連機車考照也很嚴格,考試及格之後,還要上高速公路訓練過,才能獲得駕照。

考到駕照了,新手上路還有一年的試用期,如果違規被記12點,直接駕照吊銷。如此一來,新加坡每十萬人車禍死亡數只有2.19人,是全世界前三低。

看見其他國家完善的制度,被貼上行人地獄標籤的台灣,駕照管理與駕訓改革刻不容緩。

(※林珍汝 賴振元/採訪報導)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞