台製剪刀、鉗子、扳手中高階產品市占第一,全球維修全靠它們

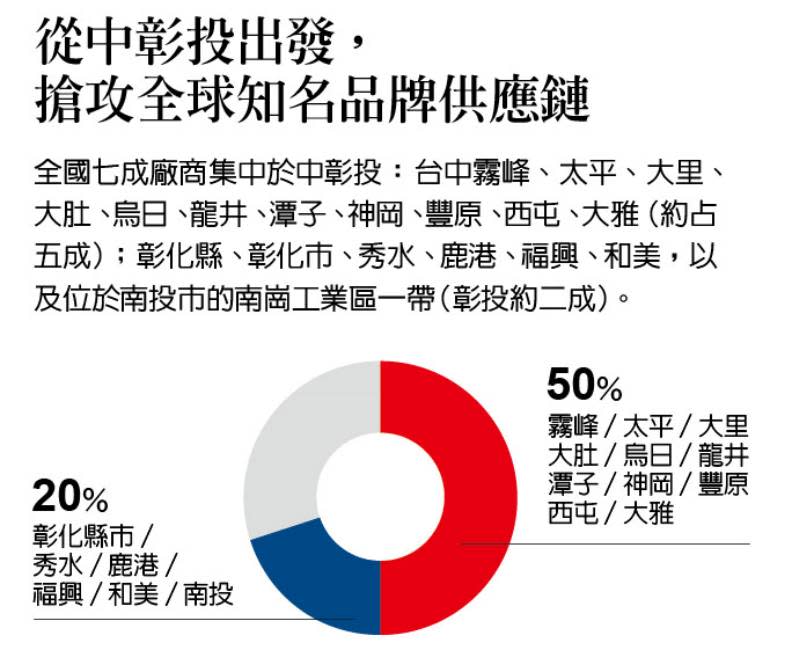

台灣是全球手工具製造大國,超過七成業者聚集在中彰投地區,形成獨一無二的產業聚落,讓國際買主能一次購足。這些鮮少曝光的手工具「大王」們,光是2020年出口值排名,就衝上全球第三。特殊的加工體系奠定手工具業「不敗」基石,養出多家低調的隱形冠軍,也讓台灣名揚世界。

看似不起眼的剪刀、鉗子、螺絲起子、扳手、套筒等手工具,卻帶給台灣大大的驚喜。不僅2020年出口值排名全球第三,尤其在「中高階」代工市場,更少不了台灣,國際大廠有一半的產品都來自「MIT」。

每年10月,烏日高鐵站旁的台中國際展覽館,都會舉辦亞洲唯一的專業五金展,海外買主相中任一產品,只需驅車前往車程30分鐘內、方圓30公里的範圍,就能到達工廠、參觀生產線,當場滿足所有採購需求。

環繞台74線,形成手工具產業聚落

這些工廠就位於台74線公路(台中環中路)的四周,形成世界「獨一無二」,最大、最密集的手工具產業聚落,遍及霧峰、太平、大里、大肚、烏日、龍井等區,被業界戲稱為「霧太大」「大烏龍」,占據全國一半以上的出口值。

彭杏珠整理

其實,台灣超過一甲子的手工具業,竟是起源於越戰時期的維修需求,當時美軍協防、駐軍清泉崗機場,台灣又靠近越南等因素,台中陸續出現十字鎬、鉗子、鎚子等製造廠。

直至1971年6月,來自大陸上海籍的周科創設瑞陽工具,採「一條龍」生產套筒,正式開啟台灣手工具蓬勃發展的扉頁。

隨著出口需求激增,瑞陽規模不斷擴大,許多員工也萌起創業夢,紛紛自立門戶。金統立董事長賴慶華就在瑞陽員工開設的明華公司上班,「瑞陽堪稱是手工具人才的搖籃,周科還號召同業成立台灣手工具公會,對產業影響深遠,被稱為手工具之父,」他進一步說,瑞陽繁衍出很多徒子徒孫。

其實,手工具是典型少量多樣的中小型產業,而且製程繁瑣,一把小小的鐵皮剪刀就有37道工序,連一個小套筒都要經過12個製程。

但,並非每家工廠都像瑞陽一樣,有「百分百」自製能力。於是位於台中大里的平宇工具,開始將鍛壓、研磨、熱處理、電鍍等委外加工。每一道工序就是一家協力廠,從第一站到最後一站,許多加工廠因應而生,多數是夫妻創業,或10人以下的小工廠。

半成品一棒接一棒,最終回到品牌代工廠。「江湖一點訣竅,業者拿到半成品,還會再加工,例如表面處理、拋光等,」台灣手工具公會總幹事吳添財說,獨門製程不會開放外人參觀,少了這道工序,就出不了貨,決勝就在這一點上。

從事委外加工的協力廠,就以平宇所在的大里為中心,逐漸往太平、霧峰等區擴散。銳泰精密董事長游祥鎮就在這樣的大時代中,憑藉一部機器起家,「手工具不需大資本,幾乎人人都能創業當老闆,台中也逐漸構建出中心衛星工廠的體系,」他遙想當年的創業風潮。

品牌代工+協力廠,造就中小企業林立

「品牌代工+協力廠」的合作模式,導致手工具業普遍以中小企業居多。根據經濟部統計處資料顯示,全國手工具業者共2367家,從業人員近五萬人。員工數50人以下達91%、20人以下占74%。營業額破10億、員工超過百人就算大廠了。

這種特殊的小型加工體系奠定手工具業「不敗」基石。而1971年12月成立的中鋼,更是台灣躍上國際舞台的重要推手。

台灣手工具公會理事長黃信德說,鋼材對手工具至關重要,業者終於不再用拆船的廢五金或進口鋼材了。現在,幾乎每家大廠都有量身訂製的鋼材,「鐵皮剪刀大王」皇盈的專屬鋼材就是「ALLPRO-72」。

五年前,黃信德擔任公會副理事長時,開始整合政府、中鋼與學術單位的資源,帶領業者創新研發,台灣的品質不斷精進,現已與歐美大廠齊名。

他隨口就能舉出讓台灣人驕傲的成績單。例如光榮的手鉗,90公斤重的男性站在僅兩公分寬的鉗子上,咬合緊實,完全不會鬆脫挪動;特典公司的棘輪扳手扭力可達1042牛頓米,德國是1000牛頓米;2020年,銳泰經八個月改良套筒「萬向接頭」之後,扭力是德國DIN標準的兩倍,使用壽命成為世界第一。

「手工具公會一定會將台灣創新的成績單列出來,讓全世界都看到,」黃信德有自信地說。

台灣不管是扳手或剪刀等手工具都深獲大廠信賴。(圖為光榮的扳手生產線)張智傑攝

隨著年代的推演,產業聚落從台中延伸至彰化鹿港、福興、和美、溪湖等鄉鎮以及位於南投市的南崗工業區一帶,義成工廠董事長林健國說,縱橫台中到彰化、南投的60公里範圍內,聚集七成以上業者,九成五以外銷為主。

匯聚優勢,成就「手工具製造王國」

金屬中心許育瑞博士說,手工具產業集中在中彰投一帶,跟台中以傳統機械、機具製造業起家有關,兩者產生加乘效應,另外配合台中港的地理、經貿優勢,經過長年深耕,中彰投成就了「台灣手工具製造王國」的名號。

其實,早年在新北市、桃園一帶也有不少工廠,卻逐漸式微了。金統立營運長賴國勛說,手工具都是金屬製成,物件沉重,不適合太長的供應鏈,「廠商幾乎離不開大台中地區,否則很難生存下去」。

於是,中彰投很快成為國際品牌的採購重鎮。賴慶華回想1980年代時,貿易商一下台中,就直奔五大廠,一次性滿足螺絲起子、手鉗、扳手、套筒、鎚子等需求。

中小企業極具韌性,遇強則強

工業局局長呂正華進一步分析,台灣擁有完整的在地產業鏈與海外通路,還有上游如中鋼、豐興的鋼材,以及鍛造、熱處理及電鍍等協力廠,讓台灣製造出中高階手工具,行銷世界各地。

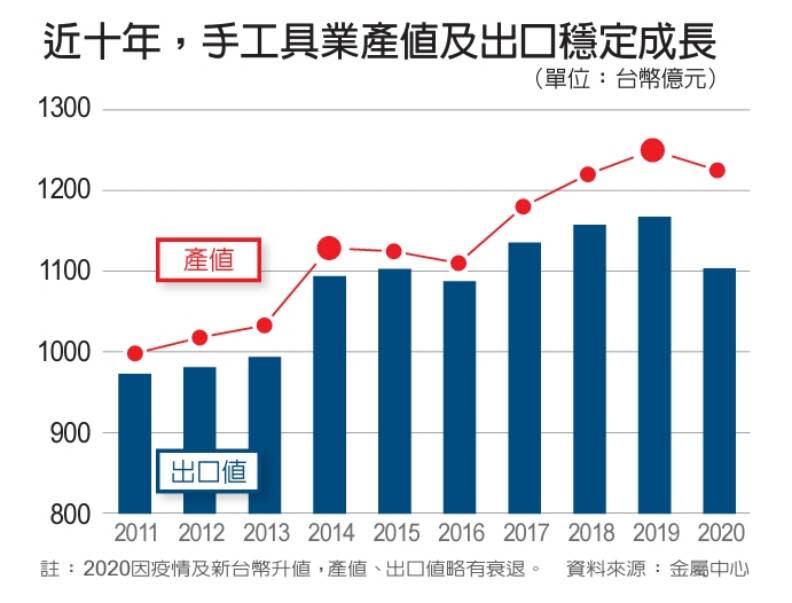

台灣就在1998年攀上全球手工具的屋脊,連續五年奪下出口產值的冠軍。但,就在2003年,中國大陸憑藉低廉的工資成本優勢,超越台灣,成為全球第一大手工具出口國。

不過,台灣中小企業非常有韌性,遇強則強,除第四級的DIY「紅海」市場,隨即轉攻第三級(專業級)、第二級(工業級)市場,統稱中高階市場。以套筒為例,從熱鍛壓技術演進為冷鍛壓、連續沖壓,手工具產業也全面脫胎換骨了。

「產量變少,但單價提升,產值反而增加了,」黃信德自豪地說,「雖然台灣總出口值是第三,中高階手工具市占率卻是世界第一。」加計幫歐美代工的出口值,「MIT」產值應是世界第二,不是第三。

毫無疑問,國際大廠的中高階手工具,超過一半以上都來自台灣。例如全球每3支釘槍,有1支來自台灣;僅10個零件的梅花棘輪扳手,台灣專利數就超過3000件;一支普通扭力扳手只要打上「MIT」,價格就能翻20倍。

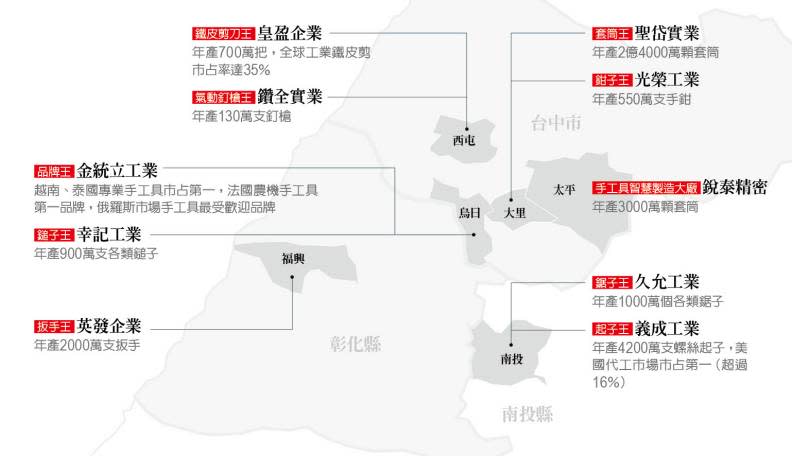

從螺絲起子到鋸子,奪下多項「大王」

台灣高性價比的手工具,讓國際大廠紛紛指名「MIT」,造就出令人驚豔的「隱形冠軍企業」。鮮少人知道,小小台灣至少拿下九個「大王」的稱號。從螺絲起子大王、鋸子大王到鐵皮剪刀大王。

彭杏珠整理

諸多男士夢寐以求的史丹利百得(Stanley Black & Decker)高檔工具箱,就是來自台中,吳添財說,「可以很自豪地說,動輒上萬元的手工具都是台灣人做的。」

台灣還搶進航太、醫療等第一級的維修市場。例如發跡於彰化福興鄉的英發企業,擁有150多項專利,年產2000萬支各類扳手,研發製造的棘輪扳手壽命測試,遠比美國國家標準ANSI高出許多,成為國際知名品牌商爭相下單的對象。

英發的扳手不僅賣進美國波音認證的手工具集團以及法國的知名企業,單隻扳手的零售價更超過3000元。

英發總經理陳泰宏說,英發為了掌控品質,還專為手工具鋼種建置熱處理製程。在中鋼的協助下,應用2000倍電子顯微儀來檢查英發熱處理後的產品,甚至優於國際知名品牌。

而家家戶戶必備的螺絲起子,就起源於彰化鹿港小鎮。1952年創設的義成工廠,堪稱是台灣第一家手工具業者,創辦人林來成從拆衣服縫線的小錐子做起,逐漸轉做螺絲起子,直到第二代林健國接班後,開始出口非洲、東南亞等國。

義成工廠董事長林健國做出信心後,開始試探美國市場,沒想到「木柄起子」大受歡迎,鹿港的小工廠已不敷所需,1981年遷至南投南崗工業區,現已是全球「螺絲起子」大王。

近45年來,義成創下無數個第一:紅遍大街小巷的彩條押出起子、止滑手柄、高扭力人因工程三角手柄、三色射出成型起子、專利雙色電工前桿起子等等。

年產4200萬支螺絲起子的義成擁有150多項專利產品,屢獲德國iF設計及紅點設計等國際大獎。例如開發出具高扭距、高韌性、高硬度特性材質的新型專利「SVCM+」,這款扭力表現比市售產品高出二成以上,耐磨損是專業用戶中最佳的代表。

林健國說,除電鍍委外其餘都廠內自製,配置300多台自動化設備,經獨家熱處理技術後,產品壽命是國際知名品牌的三倍。

最令他欣慰的是,以前台灣要看人家臉色,拜託給訂單,現在國際知名客戶反而希望義成不要將產品賣給競爭對手,「這就是台灣人的競爭力,我只好幫每一家設計不同外型,滿足國際大廠的需求。」

手工具不僅為台灣拿下多項冠軍,還擁有最多的自創品牌。1985年,金統立首創「KING TONY」,從0.32公分的套筒,到礦業、飛機用的巨型(23.5公分)套筒,產品種類多達5萬8000種,名揚越南、泰國、法國等地,為當地第一大手工具品牌。

金統立的成功,吸引不少業者、貿易商投入品牌行列,委託製造貼牌,行銷海內外,目前共有20幾家品牌商,除KING TONY規模最大外,還有JONNESWAY、GENIUS、Hans、FORCE、TOPTUL、LICOTA、ARCA等品牌。

1997年銳泰資本額僅500萬時,就投入2000萬,設自動化倉儲管理系統。遠見創意製作提供

低調的隱形冠軍,讓世界看見台灣

儘管手工具業者規模不大,營業額難以破百億。這群中小企業卻憑藉研發,不斷開疆闢土。例如台灣發明的棘輪扳手風靡全球,「赤手空拳」打拚出一個產值百億的全新市場,創新讓手工具出口值逐年成長,甚至在2015年超越工具機產業。「外界才突然發現,幾百元的剪刀、起子等手工具產值,竟然可以超越一台動輒數百萬的工具機,」吳添財說。

其實,手工具幾乎是永不消失的產業,只要是用零件組成的產品,99%都靠螺絲組裝,有螺絲的地方就需要手工具。黃信德笑開懷說,2021年台灣的產值可望達到1400億元。「只要不斷創新研發,我們還有十幾年的優勢」。

彭杏珠整理

林健國說出台灣企業的韌性與創新能力。多人競爭的市場,尤其是愈簡單的東西愈難經營,不要小看一支螺絲起子,「如何將簡單的產品做到不簡單,這才是真本事」。

這些鮮少曝光的手工具「大王」們,個個低調務實,卻讓台灣名揚世界,小至個人、家庭,大至電動車、醫療、航太領域,都少不了台灣的手工具。他們笑說,「缺了台灣的供應鏈,全球維修市場就動不了了」。

「三缺」加匯損吃掉利潤,接不接訂單成兩難

位於台中工業區的皇盈整天機器聲轟隆隆,生產線日夜趕工,仍無法應付如雪片般飛來的訂單;不只代工廠訂單滿檔,台灣最大的手工具品牌商金統立(KING TONY)也應付不了代理商的需求。

揮別2020年上半年的不景氣,手工具業者從2020年9月開始湧入大批訂單,讓全年出口值僅微幅衰退,實屬不易。

台灣手工具公會理事長黃信德說,累計今年前8月的出口值,比去年同期成長31.56%,其中,套筒類更高達40%、50%。多數業者訂單接到年底、明年初,有的甚至要200天後才能交貨。

缺料、缺櫃、缺工,原物料大漲

眼看生產線滿載,業者理應喜出望外,卻眉頭深鎖。手工具迎來最嚴峻考驗:缺料、缺櫃、缺工,鋼鐵、塑膠原料成本大幅漲價,還有匯兌損失。

2020年5月,美國一噸鋼料報價484美元,8月底變成780美元,12月漲到1100美元。今年8月的報價已超過2000美元,是去年的4.2倍。金統立營運長賴國勛嘆口氣說,鋼價好像沒有天花板的感覺,還看不到底在哪裡?

去年疫情爆發,貨櫃卡在港口動彈不得,至今仍無緩解跡象,導致全球航運市場缺船、缺櫃已經達到臨界點。

這一年多來,到歐洲的貨櫃從2000美元漲到1萬7000美元以上,美東航線從4000美元漲到1萬5000至1萬8000美元,加購價(保證1至2星期有艙位)飆到2萬6000至2萬8000美元,仍持續上漲中。

原本吃緊的人力,台灣又在5月15日爆發第二波疫情,外籍移工只出不進,業者更是苦不堪言。黃信德曾詢問過餐飲、健身房業者,想提供工作機會給放無薪假的員工,沒想到他們寧可沒工作也不想到製造業,理由是無法吹冷氣。

多數業者只能以加班因應,即便增加成本也無可奈何,交得出貨比什麼都重要。

缺料、缺櫃、缺人導致成本增加,大廠只好跟買主協商,今年以來,普遍都調漲過一次,等到第二次想再調價時,貿易商已罵聲連連。

銳泰董事長游祥鎮說,鋼料不斷上漲,貿易商擔心成本增加,提早大量備貨,反而陷入惡性循環,鋼材產量有限,業者追加不到原料、又要承擔未來上漲風險,「更憂心的是,這種報復性的下單,會不會影響到明年的訂單?」

新台幣走勢強勁,造成嚴重匯損

另外,廠商還得面對波動的匯率。近年來,新台幣走勢強勁,匯損很嚴重,直接影響淨利。「這個是一翻兩瞪眼,再如何避險,利潤很容易被匯損吃光,」賴國勛說,代工廠還能跟貿易商協商各吸收一點成本,金統立是品牌商,零售價不能起伏太大,只能自行吸收。

目前,手工具業者普遍陷入「接也不是,不接也不是」的兩難,不接訂單沒飯吃,接了又怕鋼料上漲、匯率波動,出貨時吃掉所有利潤,等於白做工。

即便如此,廠商還是得想辦法克服所有難題,加班趕工,畢竟台灣「手工具王國」的封號,不能浪得虛名,得扮演好產業鏈中,「最堅強可靠供應商」的角色。

本文轉載自遠見雜誌

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞