史前館攜手東中培力臺語導覽員 學生:更道地

國立臺灣史前文化博物館重新開館週年,攜手校園扎根教育,與國立臺東高中本土語文課程合作,培力高一學生擔任臺語導覽員,為參觀民眾介紹史前文化與考古知識,從參訪、擬稿到口說練習,挑戰生活中少用的詞彙,獲得不一樣的母語學習經驗。

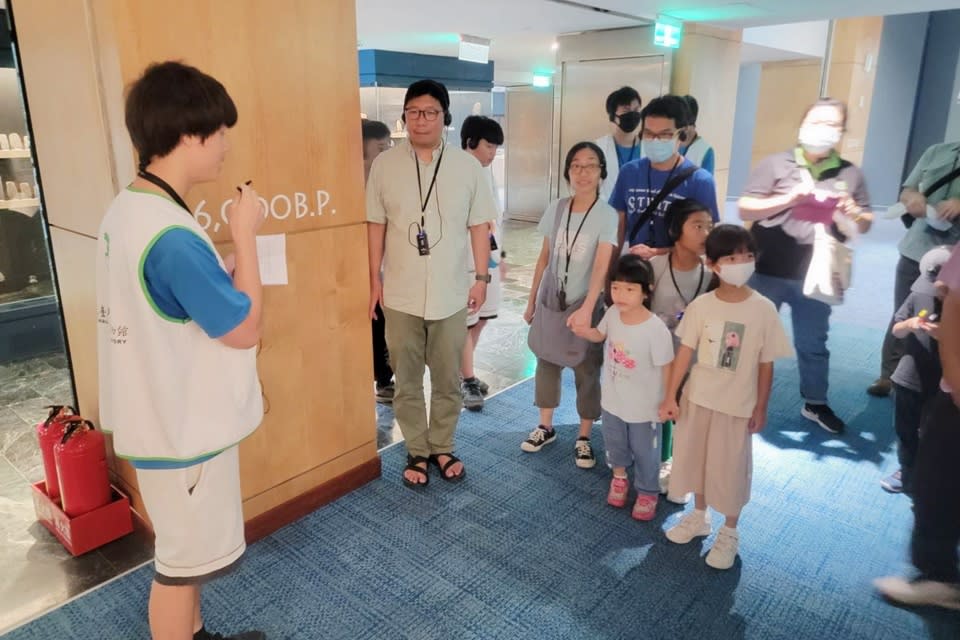

「大約在6千年,有一批新的移民來到臺灣……」史前館舉辦重新開館周年活動,吸引參觀人潮,安排專人導覽,民眾快步跟上,發現不僅是用臺語導覽,穿著工作背心的竟是稚氣未脫的高中生。黃姓民眾說,「聽得出來有些人不是很常用臺語,應該是經過一番練習,對民眾做導覽,非常需要勇氣。」

史前館與臺東高中合作,結合本土語文閩南語課程,從學期初開始培力小導覽員,許多學生從零開始學母語,還得挑戰生活中少用的詞彙,學生陳柏翰說,「例如文化、遺址、八仙洞,這些名詞,我完全不會」,最困難的是要串連起不熟悉的詞彙,生出一篇稿子,也發現「臺語如果念得好,其實蠻好聽的。」

學生薛理恩父親是美國人、母親是閩南人,6歲定居臺灣,從完全不會說臺語到嘗試用臺語對話,甚至能用臺語流暢導覽史前文化,他說,除了平時在課堂上練習,回家也會向媽媽討教,「用臺語導覽更道地,感覺更貼近臺灣的文化,就是有一種家鄉味。」

經由導覽培力,學生進一步認識史前文化與考古知識,同時獲得不一樣的母語學習經驗,指導老師洪崇偉表示,將華語導覽內容轉換成臺語十分不容易,許多學生平時在家也很少使用臺語,而透過導覽體驗讓學生有目標,積極完成任務,「從0到1,期待能進步到1.5,甚至2.0。」

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞