和母親一起走在那條狩獵的路上——專訪影像創作者余欣蘭Rngrang Hungul

Rngrang第一次興起拍攝媽媽Heydi Mijung(周梅英)的念頭,還是在她讀大學的時候。而觸發她拿起攝影機的動力,來自從小累積的原漢矛盾與壓迫,其中最大的關鍵,就在原民狩獵權。

余欣蘭,花蓮銅門部落的太魯閣族人,族語名字為Rngrang Hungul。Rngrang的創作大多以長期的影像田野為基礎,以關注當代原住民所面臨的議題為出發,擅長運用女性的視角,將部落中的個人經驗轉化為創作元素,尋找傳統與在當代社會中的連結與定位。她陸續在2020年至2023年完成了多部紀錄片,作品有《Mgaluk Dowmung—正要連結銅門》、《我是女人,我是獵人》(獲2023第六屆Pulima藝術獎首獎)、《揹獵物的女人》與《山上的人》。

從小感受部落狩獵被污名化,興起拍攝動機

Rngrang第一次興起拍攝媽媽Heydi Mijung(周梅英)的念頭,還是在她讀大學的時候。而觸發她拿起攝影機的動力,來自從小累積的原漢矛盾與壓迫,其中最大的關鍵,就在原民狩獵權。

1989年,台灣頒布《野生動動物保育法》,規定不得獵捕保育類野生動物,違者最高可處3年有期徒刑,若是非保育類的野生動物,必須在縣市政府劃定的「狩獵區」內進行。而問題就在,台灣並沒有縣市政府劃定狩獵區,因此《野保法》等於宣告台灣「全面禁獵」。直到2004年,《野保法》增訂條文,說明若是因傳統文化或祭儀所需,可不受嚴格規範,但詳細辦法一直到2012年才公布,有些內容還和原住民族文化相斥。例如政府規定,狩獵前要先向縣市政府提出申請,寫明獵人資料、狩獵區域、狩獵時間,以及預估狩獵的動物量。然而,預估數量正是與原民價值最實質的抵觸。

她記得,從小母親就告訴她:「打獵要看上天給你多少,預測要打幾隻就是犯禁忌,到時候絕對一隻都打不到。」

她從小就知道媽媽會打獵,但,也知道獵人的身分是不能說出去的。記憶中,媽媽常和家族的男性長輩去奇萊山上狩獵,還常帶傷回家。而在那原漢矛盾的文化衝擊中,在她的印象裡,警察常常會到部落裡有打獵的獵戶家裡巡邏,自己家的冰箱都隨時會被警察擅自打開,警察也會恐嚇族人「打獵是犯法的,會被關進監獄坐牢。」部落很多獵人也常常因為打獵進出警局,當時的氛圍非常保守,對族人的生存空間產生嚴重壓迫。

1990年歐菲莉颱風侵襲花蓮地區,導致花蓮縣銅門部落發生土石流掩埋事件,這是第一宗在台灣經歷土石流案例、致使原鄉太魯閣部落災情最慘重的悲劇。其中,銅門部落12鄰余家——也是父親的家族——失去了18條人命,嚴重打擊了父親,此後父親長達20年無法從悲傷走出來,因此生病。母親因此一手扛起了家計,開始更常入山狩獵,為家人找食物。

「所以從小我就習慣母親不在家,而且回來時大部份是半夜,因為她怕被抓,要等警察休息時才能上山。」她坦承,從小因感受到母親身上的壓迫,和罪人的標籤,而對警察觀感很差。

大學時,她念的是東華大學傳播系,在裡頭感受到用影像發聲的力量,便開始拿起攝影機走入部落,用自己的觀點說話。

一開始,她想以口述歷史的方式記錄部落獵人。但,在那狩獵文化還未被主流社會支持的年代,母親曾相當反對。母親擔心她做這樣的事會惹上麻煩,直到2015年布農族人王光祿因狩獵入罪,引起廣大的社會輿論,相關法律開始關注並支持原民狩獵權,母親因而放心,讓Rngrang放手去做。

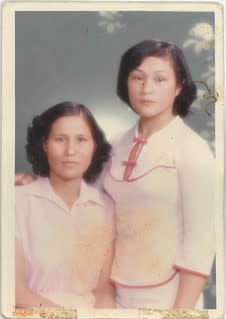

2020年,她先拍攝了銅門部落各狩獵家族的口述歷史,其中一支就是拍攝母親。那時,她初次得知,外婆以前也是部落的女獵人。在傳統太魯閣族社會中,狩獵仍以男性為主,外婆是相當特別的角色,因為家中同輩沒有男性,同樣為了生存,成了部落裡少數拿起獵槍入山的女人。而母親從小就看著外婆打獵,自然從中耳濡目染。

後來,到了Rngrang這代,狩獵成了罪,Rngrang從小對狩獵文化相當陌生。而在拍攝的過程中,她也一步步從對傳統文化的理解中,重新認識了母親。

獵人的行為被認可,山神才會給禮物

父親倒下後,母親從早到晚要入山打獵,母親告訴她,山上的肉並不隨便打隨便就有的,取決於獵人的經驗技術和土地的關係。

例如,在記錄母親放置陷阱的過程中,母親曾說,陷阱猶如一條生命線,放的對,就會有源源不絕的獵物,必須熟悉動物移動和跳躍的路徑,才可能放在對的位置。

技術之外,能不能獲得獵物也取決於獵人的行為。「我們相信土地有它的靈魂,我們稱其為祖靈,你可以在這個獵場打到動物,並且平安下山,就代表這個山跟你的關係是很密切的,祂願意把這個禮物給你,而前提是他認可你的行為。」

過往,很多人認為原民狩獵是殘忍的濫殺行為。但在太魯閣的祖訓,也就是Gaya之中,狩獵行為是有諸多禁忌的。如果行為隨便,入山容易迷路、被石頭砸到、有生命危險。

「我們不可能濫殺,因為Gaya裡認為食物夠了就好,『節制』是重要的價值。」母親告訴她,不是手上有獵槍就射得到動物,如果家裡狀況處理得不好,入山手腳都會僵硬,平常靈活的身體像被困住一樣,母親說,那都是祖靈藉由身體上的控制,要她回頭去好好處理問題。

好的獵人,不只要善於等待,還要有同等的耐力和謙虛的心。「入山之後,我才知道為什麼我媽媽一直以來都不太會跟任何人爭吵,獵人的行為是有限制的。」母親說,心要乾淨,家務事都處理好再入山,才不會被雜念反噬。在狩獵文化裡,她看見一個好的獵人,要建立與山的關係之前,必得與家有著密切的連結。

與生態共存,傳統狩獵是生態平衡的一環

而觀察母親和山林互動的方式,也打破了她過往對狩獵的想像。40年的經驗,讓母親熟悉動物的移動路徑、吃的東西和習性⋯⋯母親甚至會模仿動物的叫聲,以便精準追蹤動物的所在。母親也會觀察獵場的動物數量,一旦發現動物變少,便會停止狩獵兩年。母親說,確保獵場的繁殖很重要,有好的生態,獵人才得以生存。

更讓她驚訝的是,過程中,她發現母親對水源地的保護。母親常會清理水源地的環境,她說,水孕育了許多生命,人跟動物才會有好的棲地,水顧不好的話,人跟動物都會死。因此,母親有時清理完後會告訴她:「我等一下要喝這裡的水,你不要覺得奇怪,動物也會一起來喝,我們都需要這些水。」

而相對地,當看到動物數量增多,多到開始從草地啃到樹皮時,就要開始狩獵。因樹皮被啃光就會死掉,整個生態也會受到影響。「傳統的獵人其實是有生態平衡功能,只是外界並不理解,像是猴子過盛時,常把還在發芽的竹子啃光,竹子就死了,動物並不是愈多愈好。」

既強悍也溫柔 女性狩獵者的山林視角

身為一個女性狩獵者,在部落會有什麼不同的眼光嗎?

Rngrang 說,傳統中狩獵主要是男性所為,而外婆最初因家裡沒有男生,祖父有次想試探這個女兒能否接受這個能力的傳承,便在帶她上山過程中,把槍交給她,並故意把一頭山豬趕下來,看外婆是否射得到,沒想到外婆毫不猶豫,一槍射中山豬,從此成了傳承者。

「在部落,並非女性不能狩獵,而是能否得到家族的認可。」母親在14歲時嫁給父親,跟父親一起上山狩獵,當時父親一直知道母親從小有跟外婆上山的經驗,便問她不要試著放陷阱,沒想到母親很快就會。母親18歲時,便第一次用獵槍打下了一隻山羌,帶下山跟家族分享,從此得到家族認可。

而在Rngrang眼裡,母親一入山,跟她以往認識的母親完全不一樣,不只能說出一草一木的名稱,也知道什草藥可以拿來治病,就像山上的博士,而她的狩獵視角,似乎也多了一份對山林的溫柔與同理。除了在狩獵的同時,在乎一草一木、生態環境的清理外,母親常說,每次入山,都要帶著感謝的心,因為動物把牠的生命給了我們,延續了人類的肉體。

「有一次,她放完陷阱,並成功地打到一隻動物後,便說要把這陷阱收掉。因為,如果沒有收起來,其他動物進來而沒有發現,就會浪費食物。浪費時物也是禁忌,祖靈都有在看。」

「你要記得你的根。」——狩獵,是一條回家的路

而拍攝到最後,Rngrang說,對自己最大的影響,不只是在狩獵,還是自我認同。

那次,母親帶她一直往山上走,已經拍了很多畫面的她覺得累了,表示不想再走,但母親跟她說,「你再忍耐一下,我帶你去看一個地方。」走了很久,終於到了,母親告訴她:「這是你祖先居住的地方,你要記得你的根。」

當下,她非常地震撼。回想起自己的成長經驗,從求學時期,就感受到整個社會對原住民身份的不友善,不只因少數族群的弱勢,而是所有傳統文化在漢人眼裡,似乎都被眨低,也因而影響她對自我身份認同的不自信。母親告訴她:「我國小三年級就沒再讀書,為什麼我的自信比一般人還要強?因為我知道我從哪裡來。」

她開始明白,原住民身份對母親而言,是一個「智慧的人」的象徵。能在山上靠自己的雙手生存,能用有靈力的手取得山神的認可與禮物,能堅持祖靈規訓、謙卑而負責地把家顧好,能知曉山林與動物的習性,並懂得共存與永續循環的生存之道⋯⋯這些能力,無論在主流社會被定義為「罪」或「文化」,對母親而言,都是太魯閣有能力的人才做得到的。

「她在山上能這麼自由,是因為她的能力智慧。下山後,我很羨慕她,並感謝她帶我回到了家。」這個家,不只是祖靈之地,不只是根,亦是曾在迷途中找到了回途的路,對傳統文化更深層的理解,與對自我身份的紮實認同。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞