「哀悼科技」讓人們可和逝去親人對話,有多逼真?

去年底由韓國實力派演員申河均上演的催淚韓劇《Yonder》中,一位歷經喪妻之痛的中年男子,有天竟然接到亡妻的電子郵件,接著還和亡妻的虛擬分身展開對話。到底是真是假?其實,這樣的「哀悼科技」並不虛幻,已經逐漸興起,但是還有這些爭議待解。

2022年底由韓國實力派演員申河均與韓志旼攜手演出的催淚韓劇《Yonder》中,劇情是一位歷經喪妻之痛的中年男子,有天竟然接到亡妻的電子郵件,引導他到一個虛擬的世界Yonder,在那,他亡妻的記憶完整地保存著,還能以虛擬分身和他對話!其實,這樣的科技並不是只存在於戲劇中,已經在世界上逐漸興起。

隨著人工智慧技術的進步,有企業發展出「哀悼科技」(grief tech),無論是因為重病而想留下隻字片語給兒女,或者步入耄耋之年因此預做準備,都可以利用深度學習技術打造人們的虛擬分身。即使不在人世,晚輩也不用過度悲傷,能夠和數位替身聊天,彷彿長輩們就在身邊。

人死不能復生,透過AI科技卻能以另一種面貌復活

家人是很多人心中最軟的一塊,因此面臨生離死別時,總會特別疼痛,傷口很難結痂。

去年年底,韓國人工智慧企業DeepBrain AI推出新服務re;memory,主打能夠和逝者對話,喊出「即使在家人離世之後,也能用不同方式記憶他們,提供私密空間和家人互動,擁有那些渴望卻來不及擁有的美好共處時光。」

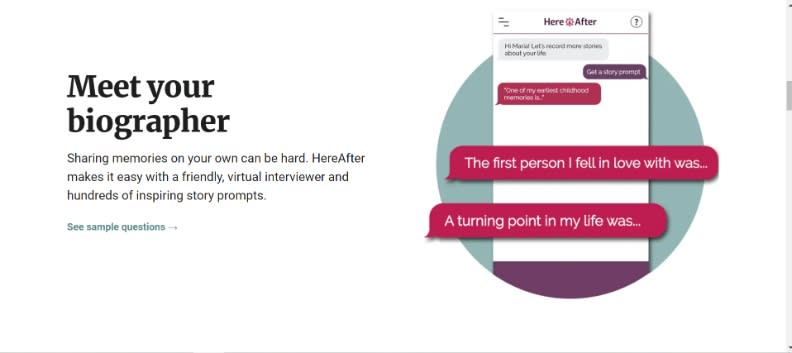

這樣的服務並非新概念。早在2017年,微軟就曾透過利用人們臉書帳號的文字,產出能夠以類似行文模式發文的機器人,家人與朋友們得以藉此憑弔逝者。創立於2019年的美國公司HereAfter AI,則推出更進階的虛擬替身服務,官網上會有虛擬的訪問員提出大量問題,例如童年回憶、人生智慧、想對家人說的話等等,使用者除了在官網中輸入文字以外,還可以上傳照片與錄音,HereAfter AI會利用這些素材,打造出可互動的數位分身。

DeepBrain AI的服務re;memory之所以引發關注,主因就是它活用了深度學習技術,不再只是靜態的文字對話或者聲音,透過事前長達7小時的影片錄製與訪談,它們將這些影像做為訓練的基礎,打造出動態的人像。在re;memory服務之前,Deep Brain AI就已經推出了諸多名人的人工智慧替身,如主播金柱夏(김주하)、總統候選人尹錫悅(윤석열)、足球球星孫興慜(손흥민)等人,運用在新聞播報、總統選舉競選、代言廣告等多元商業用途。

DeepBrain AI強調,re;memory不僅僅是放滿照片與影片的追思廳,人們可以透過它和逝者進行真正的對話,無論是身形或者是聲音,與故人的真身並無二致,「人工智慧技術能夠保存所愛之人的外觀,讓人可以永遠保有回憶與當時的情感。」

另一間新創企業StoryFile的產品StoryFile Life和re;memory相似,以「對話式影像」為主題,StoryFile會錄製與客戶的訪談,接著將這些影像拼湊出完整的影片,當客戶在例如葬禮等場合上時,這些數位分身就能流利地和人們互動。如同StoryFile所說,它希望從單向的播放影片上升到雙向對話的高度,讓客戶有著更好的體驗。

何不認真來悲傷?科學家:請面對死亡

新科技賦予人們的生命更多可能性,諸多以往要求神拜佛、仰仗靈界才能完成的事情,如今憑藉技術為助力,人們可以用交友軟體尋求緣分、依靠新興藥物治病,甚至是購買哀悼科技類的服務與遠去的故人交流。

不過,對於哀悼科技也有負面反響,因為透過人工智慧複製出逝者,有些隱憂存在。首先,第一個問題和個資保護有關,這並非哀悼科技獨有的問題,任何記錄使用者資料的網站都有個資外洩的風險,只不過,「創造虛擬分身」所需的資料本質更敏感、更私密,使用者可能會上傳幼時的照片、和親密伴侶的回憶,此外,接受訪談時的講話習慣、說話速度等都會被記錄下來,雖然HereAfter AI宣稱只有購買服務的當事人才能接觸相關資料,但若是資料外流,被轉作詐騙用途,則後果不堪設想。

個資保護以外,虛擬替身的另一隱憂為未經同意的冒用。一般而言,對相關服務有興趣者,多半是自願、合意地使用,但如果有人拿著影片、對話等素材找上這些企業,但沒有經過當事人的同意,例如分手的情侶、關係破裂的家人、心懷不軌的跟蹤狂等,出於報復或者其他動機,想製作其目標對象的AI分身,則也會產生許多危險。

最後一個問題的科技性較小,它跟哀悼科技的本質有關。瑞士日內瓦安全政策中心教授艾爾羅德漢(Nayef Al-Rodhan)1月時在《金融時報》上投書,指出面對生離死別的悲傷情緒時雖然會令人不適,但有其必要性。「哀悼的過程對人類物種來說很重要,它涉及複雜腦區域的活化,也和神經內分泌的紊亂有關。」每當看到會讓我們想起逝者的物品時,就會活化腦中的神經回饋活動,而這將會阻礙我們放下過去向前(move on)。

此外,因為數位分身不是真人,雖然能夠與人互動,但它們缺乏能夠讓動物產生共感的「鏡像神經元」(mirror neurons)。因此,就算人們會因為和逝者對話感到滿足,但如此的互動可能會「打斷悲傷週期的健康進展,但悲傷週期對於避免長期悲傷又至關重要。」

科技不斷進步,化不可能為可能,逝者不再已矣,出現了可以追尋的機會。不過,正如同艾爾羅德漢所說,仰賴數位分身回到過去時,要小心不要因此深陷回憶流沙,再也無法走出,這樣一來反而無法邁步向前了。

更多精采報導,歡迎加入《遠見》 Line官方帳號!

看更多遠見雜誌文章:

破解禁讀網站、串Line!ChatGPT最完整教學

和創傷說再見:真正地接受「失去」,並與自己的一部分道別

微軟全球大裁員,為何還加碼OpenAI?

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞