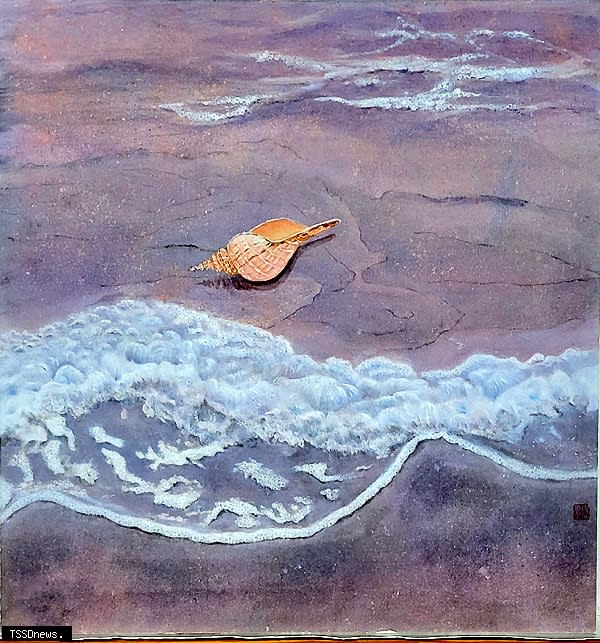

《唐詩詩意畫》之「欲祭疑君在,天涯哭此時」

▲作者:周美玉中國美術協會秘書、新北市藝文協會常務理事、港澳台美術協會理事。

「欲祭疑君在,天涯哭此時」出自唐代詩人張籍所作的五言律詩《沒蕃故人》,此佳句語平淡而意沉痛。

詩作背景

《沒蕃故人》:沒,陷身,消失。蕃,吐蕃,中國古代藏族建立的地方政權,在今青海、西藏一帶。當時唐、蕃之間經常發生戰爭。故人,友人。

作者張籍(約七六七至約八卅年),字文昌。原籍蘇州(今屬江蘇),遷和州烏江(今安徽和縣烏江鎮)。貞元十五年(七九九年)進士,歷太常寺太祝、國子監助教、秘書郎、國子博士、水部員外郎、主客郎中,仕終國子司業。世稱張水部、張司業。其樂府詩頗多反映當時社會現實之作。和王建齊名,世稱「張王」。有《張司業集》。《全唐詩》收錄其詩作四六六首。(新、舊《唐書》本傳、《唐才子傳》卷五)

詩詞原文

沒蕃故人

前年戍月支,城下沒全師。

蕃漢斷消息,死生長別離。

無人收廢帳,歸馬識殘旗。

欲祭疑君在,天涯哭此時。

逐句釋義

前年出征月支(也作「月氏」,漢西域國名,借指吐蕃。),在城下全軍覆沒。吐蕃和唐朝斷了音訊,我與你生死兩隔,長久別離。戰場上無人收拾廢棄的營帳,歸來的戰馬還認識殘破的軍旗。想祭奠你又疑心你還活著,此時只能朝著天邊痛哭。

作品賞析

這是一首邊塞詩,是為懷念一位在戰爭中生死不明的友人所作。在這次戰鬥中,唐軍全師覆滅,友人是生是死,由於消息斷絕,無法肯定。作者深深想念這位朋友,料想其已死,想奠祭;但又存一線希望,希望友人還活著。巨大的悲慟在這無望的希望中體現出來。全詩語真而情苦,「無人收廢帳,歸馬識殘旗」一句形象描寫出戰場的情景。

就詩題言,「沒蕃故人」是敘述、評介性的;就內容言,選取的卻是故人沒蕃後作者的懷念之情,沒有交待故人生平事蹟和雙方的交誼,屬於抒情性質。全詩不著議論,但字裡行間充溢著對沒蕃故人和唐軍將士的深切同情,而對戰爭的痛恨和對國事的憂慮亦隱寓其中。

首聯「前年戍月支,城下沒全師」,交待時間和事件,點示題目。時間是「前年」,前年戰敗,現今才寫詩。在這次戰鬥中,唐軍全師覆滅,友人是生是死,由於消息斷絕,無法肯定,故詩人不敢貿然動筆。這兩句的意思是:在前年那次討伐月支的戰役中,你所在的部隊全軍覆沒在敵人的城下,你也隨之沒入蕃中。「沒全師」則故人必沒,正是覆巢無完卵,但「沒」不一定是死亡,所以才有下文「欲祭疑君在」的話。

頷聯「蕃漢斷消息,死生長別離」,這次戰爭後,蕃漢之間消息已完全斷絕,兩年過去,友人無論是死是生,都意味著永運離別了。死了,固不用說;活著,也是做了蕃人的俘虜,不能回還了。沉痛之情,溢於言表。「蕃」、「漢」地名兼括人,前者指沒蕃故人,後者指思念故人的作者自己。這兩句是對故人已死的猜測或感受。自從故人沒蕃以後,就沒有得到他的一點兒消息,讓人感覺到他或許已經死去。第一句說「前年」,這裡說「長」,加入了感情色彩,見出作者的當前感受。

頸聯「無人收廢帳,歸馬識殘旗」,通過想象,描寫戰敗的慘狀。因為是全軍覆沒,不是戰死就是被俘,所以唐軍的營帳無人去收拾,散亂在戰場上,任憑風撕雨澆,慘象令人觸目驚心。「歸馬」是指逃歸的戰馬,戰馬能辨認出己方的軍旗,故能逃歸舊營。人是一個沒剩,只有戰馬逃脫回來,這—筆真如雪上加霜,令人想見戰爭的殘酷。

尾聯「欲祭疑君在,天涯哭此時」,寫作者矛盾、痛苦的心情。想設奠祭祀友人,卻又希望他還活著。若還活著·祭奠是大不敬;若確實已死,不祭奠也是大不敬。詩人兩為其難,當此之時,也只有遙望天涯而放聲大哭了。此聯揭示作者內心活動,曲折而又深刻。

此詩感情真摯,層次清晰,由「戍」而寫到「沒」,由「消息」斷而寫到「死生」不明,由「死生」不明而寫到「欲祭」不忍,終以無可奈何的放聲大哭為結。一路寫來,入情入理。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞