嚴防滅村悲劇重演 全球首座野外堰塞湖潰壩試驗場破解死神密碼

中興大學水土保持學系特聘教授陳樹群利用手勢說明整片滑動型堰塞湖潰壩過程。(圖片來源/科技大觀園授權轉載,下同)

「到目前為止,全世界找不到第二個場域,可以在野溪做土石流或潰壩實驗!」2009年8月莫拉克颱風侵台,打破台灣氣象觀測史單日最高降雨紀錄,高雄山區更被連續暴雨轟到山崩地裂,崩塌土石在旗山溪上游形成堰塞湖,又因暴雨引發山洪而潰決,甲仙區小林村瞬間慘遭土石流滅村,造成381人死亡、16人失蹤的悲劇。這場悲劇也促成陳樹群建置全球首座「野外堰塞湖與土石流觀測試驗站」的艱鉅任務。

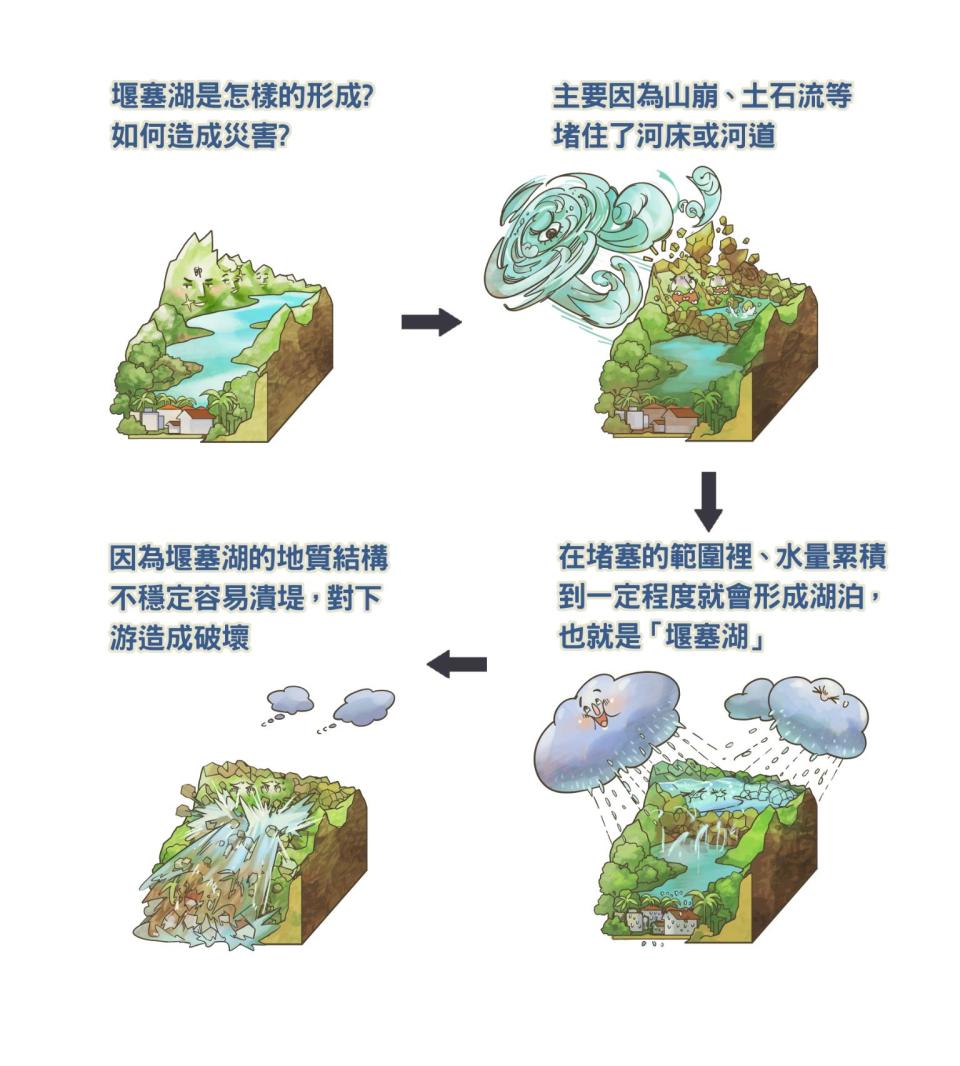

堰塞湖形成的原因。(圖/fatcat11繪)

好的野外實驗站≠好的觀察效果

蘭島溪穿越惠蓀林場,集水區坡度超過44度,屢因颱風暴雨爆發嚴重土石流,例如2001年桃芝颱風攔砂壩被土石流淹沒、2004年敏督利颱風引發土石流阻塞原有河道。蘭島溪遠離人煙,雖然好發天災,卻未危害公眾安全,成為科學家解剖土石流動力學和堰塞湖潰堤機制的最佳實驗室。2009年莫拉克重傷台灣之後,陳樹群獲得群創光電支持,在蘭島溪設置野外實驗站,透過CCD攝影機、雨量計和水位計等儀器,觀測研究土石流發生機制,避免滅村悲劇重複發生。

「第1年沒有很好的觀測成果,發生土石流常常是在晚上,CCD沒有紅外線,照不到,不然就是電線被狂風吹斷。唯一拍到的1 次,錄影效果又不是很好。」但陳樹群不願放棄,跟群創合作計畫結束後,心想既然都有觀測儀器了,就繼續觀測吧,「我就跟科技部提出在蘭島溪建立國際級土石流堰塞湖觀測站研究計畫,沒想到科技部竟然會支持這麼大型的野外實驗。」然而研究團隊還是無法擺脫看老天爺臉色做研究的瓶頸,不是等不到颱風暴雨引發土石流,就是等到了,卻因天候惡劣影響觀測效果。

科技部研究團隊在惠蓀林場蘭島溪野外堰塞湖與土石流觀測試驗站,公開進行堰塞湖潰決試驗。(圖/中興大學提供)

人工土石流 死神密碼破解一半

直到有天,陳樹群發現南投農田水利會能高大圳在蘭島溪上游有個閘門,從北港溪引水清除灌溉隧道的淤砂,於是突發奇想以人工造洪引發土石流,趁著水利會開閘門排水,把水引到蘭島溪做實驗。「我測試幾次,真的很棒,不需要再等老天爺下暴雨做實驗。」2012年底,這座全世界首創野外堰塞湖與土石流觀測試驗站,首度公開進行堰塞湖潰決試驗,利用人工造洪模擬中型颱風暴雨引發洪水,挾帶泥沙和土石狂洩而下,以每秒1200公斤流量衝撞壩堤,不到半小時壩體全面潰決,摧枯拉朽當場震懾國內外學者。

自2012年至今,研究團隊配合能高大圳排水清淤,每年在蘭島溪做野外實驗。隨著觀測儀器越來精密,雖然有助於研究團隊逐漸釐清堰塞湖潰決機制,卻也讓陳樹群越做越發覺科學家的了解還是相當有限。「譬如說,我們已知道壩體潰決跟水的流速和流量有關,但流量最大的時候,卻不見得流速最大,三者之間到底如何交互作用,到目前為止,我們看到的都是表面發生的故事,裡面還有很多未知的問題。」

科技部研究團隊在惠蓀林場蘭島溪野外堰塞湖與土石流觀測試驗站,實驗觀測洪水在堰塞湖潰壩過程的流速變化。(圖/中興大學水土保持學系特聘教授陳樹群提供)

為了破解堰塞湖死神密碼,研究團隊透過流速計、水位水壓計、雨量計、CCD攝影機等儀器,監測記錄壩體潰決前後的河川流量和水位,還利用寬頻地震網監測地表震動訊號,自行研製感測器追蹤流速變化,實驗前後也利用光達掃描地形地物,分析土石流造成壩體潰決的機制。陳樹群指出,每次實驗要分析20萬張照片,每張照片都要校對時間,還要轉換座標,光是數據處理量就非常可怕,全世界也沒有第2個場域可以做這麼大又這麼精準的實驗。

了解機制 促成提前預警撤離

「我們最終的目標是找出山崩形成堰塞湖,經暴雨引發洪水衝擊,造成壩體潰決的破壞機制,進而達到預警功能。」但陳樹群以小林村為例,從山崩形成堰塞湖到潰壩釀災,過程僅1小時24分鐘,能夠爭取到的預警疏散時間相當有限,也是研究團隊的嚴苛挑戰,預期最快還需3年才能完全破解堰塞湖潰決機制。目前最保守的作法利用即時雨量監測提前預警,在累積雨量達到警戒值之前,進行預防性疏散。

「這幾年我開始思考,這麼大規模的實驗,除了科學研究,是不是也可以把教育拉進來!最近幾次野外試驗,我就把訊息公開,邀請NGO組織參與。」陳樹群指著電腦螢幕,詳細解說堰塞湖壩體經過沖刷潰決的過程之後,語重心長地說,「即使是看熱鬧也沒關係,我希望讓大家親眼看到土石流萬馬奔騰的毀滅力量,更加敬畏大自然,也體驗天災的可怕。」

本文授權轉載自科技大觀園。

更多信傳媒報導

不爽北京力挺俄羅斯 中東歐國家疏遠中國 波蘭拒見特使霍玉珍

德國總理訪中》政壇不爽、商界力挺 德通膨快破10%蕭茲向習近平遞橄欖枝

私校退場》少子化大海嘯來襲沖出高教困境 學者轟:教育部最後變成送行者

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞