【國土計畫催不動】地方政府為何交不出功能分區圖? 學者怎麼說?

國土計畫將在明(2025)年5月正式上路,但全台22個縣市,至今只有三個縣市如期遞交國土功能分區圖(草案),就有不同黨派立委提案修法,要求計畫延期兩年,以免「違法」。

事實上,《國土計畫法》早在2016年5月實施,並公布三個階段的規劃時程,縣市功能分區圖為三部曲的最終篇章。2020年的縣市國土計畫,地方政府就曾反映無法在限期前完成草案,其劃設作業期已修法延期一次,今地方政府卻再以相同理由要求延期。到底為何多年來都交不出功課?地方政府的疑慮是什麼?研究及協助推動國土計畫的學者又觀察到什麼現象?

農業縣反彈大 要求中央增撥農政資源

《國土計畫法》2016年實施,根據該法第45條規劃,將會分成三個階段執行,首先由內政部訂出中央層級的「全國國土計畫」;接下來,各縣市政府會訂出地方層級的「縣市國土計畫」;最終階段則是由縣市政府劃設「國土功能分區」。

而在國土計畫中,與農業發展相關的土地,分別是國土保育地第一、第二類(下簡稱國保一、二),以及農業發展地第一、二、三、五類(下簡稱農一、二、三、五);經各縣市盤點後,全國約有81萬公頃的農業相關用地。

內政部國土管理署國土計畫組組長蘇崇哲向《環境資訊中心》表示,雲林縣、台中市及彰化縣對於劃設農一、農二有意見,他們雖願意配合國家的糧食安全政策,但希望增加農業資源的挹注。至於桃園市、苗栗縣、嘉義縣,在未來發展用地上已進行其他規劃,也希望再做調整。

部分縣市亦希望計畫延期。雲林縣長、國民黨籍張麗善曾向《中國時報》表示,雲林縣希望爭取科技產業進駐,需要再多一點時間,因應相關產業土地需求調整土地功能分區劃設。桃園市都發局長江南志則向《聯合報》稱,並非交不出分區圖,而是以龍潭科學園區為例,在國土計畫中是「非可發展區」,但中央又稱可以發展「桃竹苗大矽谷」計畫,兩者明顯有衝突。

雲林縣府近期加開國土計畫說明會,邀請三名國民黨立委與內政部、農業部官員出席。席間,張麗善表示,國家糧食安全應該由全國共同承擔,不應僅交給農業大縣擔負農地總量責任;又提出八大訴求,包括公開說明農一、農二及其補貼和農政資源投入的差異、回應農業權主張、調整裁罰金額等。縣府亦將於7、8月啟動20鄉鎮國土計畫說明會,蒐集地方意見。

但並非所有縣市都不能解決民眾的反彈。新竹縣政府就向《中國時報》表明,曾召開五次專案小組會議,向陳情民眾說明內政部規設原委及地方未來發展等,反對意見基本上已平息,並稱會按照計畫於6月底前遞交書件。

學者︰討論草案時 「很多人把利益掛在上面」

那麼,中央政府與地方政府、民眾的資訊落差,以及民間對國土計畫的質疑、誤解,到底出自哪裡?

研究國土計畫的國立政治大學地政學系副教授戴秀雄說,他觀察到中央政府公務人員的能力比地方政府普遍「高太多」,過去幾年於縣市府進行輔導時,很明確發現地方政府人員對法規的了解「有問題」,「他們習慣以操作了50年《區域計畫法》的運作方式跟結構,去想像未來國土計畫法下的運作結果。」但偏偏《國土計畫法》就是為了改變《區域計畫法》衍生問題而制定的。

訊息混亂的其中一個原因,亦包括地方政府常委派不同人員來受訓,「這個聽了,但如果後面有新的變化,又是不同的人來,有點像輪到誰就叫誰去一趟,有沒有聽懂一律不管。」

其次,在國土計畫上路前,坊間已有一股鼓動民眾盡快賣掉農地,或申請變更土地用途的聲音,甚至到了詐騙的程度。比如,鼓吹民眾若不及時變更,土地就會被「鎖死」。他認為在討論功能分區圖時,除了誤以為農地未來會嚴重受限,也有很多人「把利益掛在上面」。「換句話說,這些人要維護的其實是一個投機的機會……他可能只是為了護航特定的案子。」

他指出,國土計畫比現行的《區域計畫法》更具有彈性,民眾想做休閒農業,想整合菜園果園、建民宿和房子、另加營位,變成綜合性用途等,在國土計畫下皆可提案將鄉村土地「混著用」。反而,《區域計畫法》的管理方式會綁死該片土地只能作為某種用途。

「唯一差別是,你不是坐在家裡全自動進行,而是你要告訴政府說你想怎麼用。」戴秀雄補充。

戴秀雄也提到,即使國保一、二有相對應的開發管制,也只是說明被劃設進該分區的土地承載量該被如何使用。「反過來說,如任何一吋土地都不可以有承載量的限制,我覺得更糟糕,那表示什麼地方都能開發,是違反整個《國土計畫法》的精神、也違反了我們現在生活的需求。」

「一個國家要建立一定程度的土地運用紀律跟秩序……你的地賣得好不好,難道跟國家有關嗎?」他說。

此外,針對雲林縣府為因應未來科技產業進駐調整土地功能分區,需要更多劃設時間的說詞,戴秀雄稱,功能分區圖的依據為已核定的第二階段縣市國土計畫,現階段雲林縣府並不能修正這個上層的計畫內容。正確程序應是縣府先提交分區圖,國土計畫明年上路後,再利用通盤檢討和臨時變更機制,修正縣市國土計畫,最後依照修正結果變更分區圖劃設。

環團︰只要合法使用 「現在在做什麼,以後都可以做什麼」

長期關注國土計畫的地球公民基金會日前也架設網站「狗兔雞花搬新家」,試圖澄清民間常見誤解。比如,國土計畫會保障既有權利,只要是合法使用,均不會受到影響,即使未來土地被劃入「國土保育」或「農業發展」等管制較嚴的分區,仍可維持既有合法使用。

此外,公告後的國土計畫及國土功能分區圖具法律效力,縣市國土計畫依法每五年會通盤檢討一次,而鄉村地區的整體規劃,也有因地制宜的修正管道。並非劃設之後就毫無變更餘地。

內政部也於21日以新聞稿澄清,國土計畫採取計畫管制,並具備檢討變更機制,各縣市政府可依照地方自治精神及在地需求來進行彈性規劃;為因應國家重大建設推動及各縣市產業使用需求,地方政府未來亦可在符合國家產業政策及相關條件之下,適度劃設城鄉發展地區,最後也重申明年計畫正式上路後,地方政府一樣可以依發展需求進行檢討與調整。

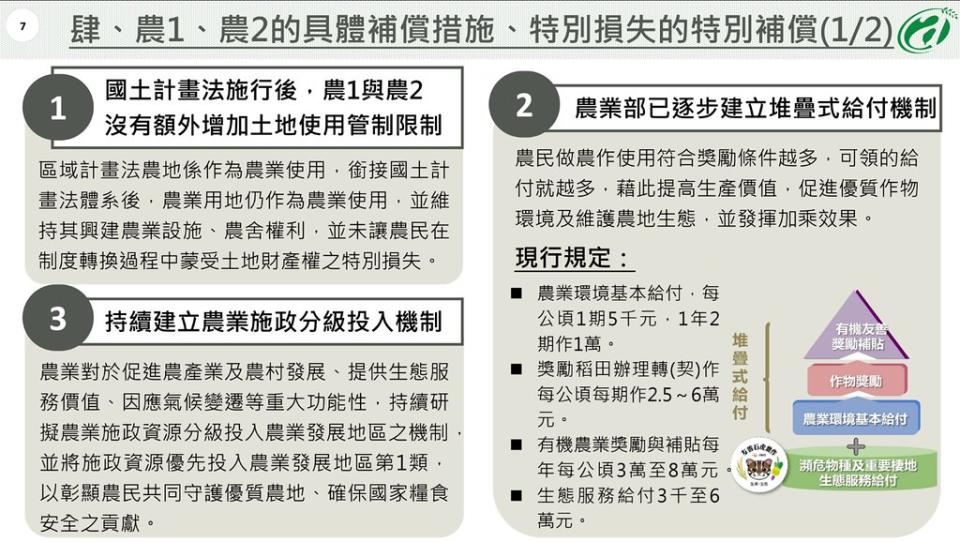

農業部亦於25日發稿,指出未來國土計畫中農業發展地區,既有農地照樣可從事農業相關使用,不會增加農地管制,農民權益不會受到影響,且農業部將優先配置農業施政資源投入農業發展地區,並推動生態服務堆疊式給付制度,確保農民權益。

農業部永續司長莊老達則在雲林縣府說明會上稱,農一及農二的差異細項,與相關的農一權益預定,將於9月出爐。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞