國際接軌 慈大物治與廣島大學合作解決臨床問題

今年七月慈濟大學物理治療學系,在楊志鴻老師的帶領之下,師生一行六人至日本廣島大學醫學部保健學科,與浦邊幸夫教授的實驗團隊師生進行雙向學術交流,延續兩校七月份的交流情誼,11月14日來自廣島大學醫學部保健學科浦邊幸夫(Yukio Urabe)教授與其實驗室學生有馬知志(Satoshi Arima)、石原萌香(Honoka Ishihara)三人,回訪慈濟大學醫學院生物力學暨動作控制實驗室、慈濟大學模擬醫學中心、靜思精舍,以及花蓮慈濟醫院運動醫學中心。並討論後續廣島大學與慈濟大學未來雙方研究合作事宜。

廣島大學研究生有馬知志目前為博士班三年級,主要研究足踝生物力學,以及運動傷害防護等領域。有馬知志未來計畫成為後博士生,浦邊幸夫教授與他正在尋找可以協助他進行後博士研究的合作學校;石原萌香為博士班一年級研究生,主要進行舞蹈醫學與科學、運動傷害防護,與婦女健康等領域研究。目前日本對於保守性婦女健康領域的學術研究正在起步,而物理治療學系楊志鴻老師實驗室團隊近期也有相關領域的研究發表,藉由此次參訪,讓彼此進行更深入的交流和學習。

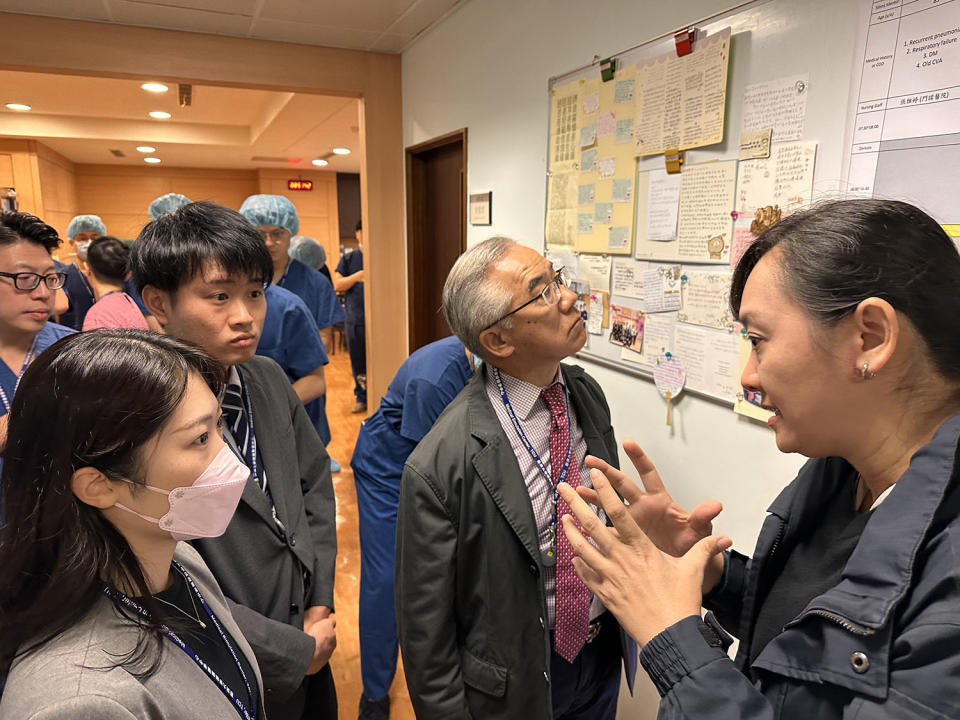

除了學術回訪交流之外,感恩花蓮慈濟醫院運動醫學中心主任劉冠麟醫師的協助和模擬醫學中心楊青穎同仁詳實解說,參訪模擬醫學中心當日,適逢舉辦下肢關節模擬手術研習,參訪後引發和團隊討論後續共同研究的可能性。透過學校人文處的安排,浦邊幸夫一行也前往靜思精舍參訪,透過德庭師父全英文導覽和解說,了解慈濟各志業的源起及證嚴上人的精神理念。最後行程,則是來到花蓮慈濟運動醫學中心,參訪現有的研究設備與目前進行中的臨床研究應用。

慈濟大學醫學科學研究所博士生詹勳德(Tunpisith Jeamsupakorn),展示一套對於慢性腳踝不穩定患者,在連續行走以及不同速度下行走等情境下,特別量化足踝動作的動作分析模型以及實驗方法。詹同學也分享如何同步捕捉下肢動作,與動態足壓變化的實驗設備與實驗研究設計。慈大醫學院物理治療學系碩士生萬利婭(Wanutchaya Yawichai),分享有關即將進行前十至韌帶重建的患者,測量術前與術後各自股四頭肌肌肉的動作單位(motor units)數量並且進行比較的實驗設計。物理治療學系碩士生、同時是花蓮慈濟醫院復健科物理治療師葉于瑞同學,與萬麗婭同學一同展示創新設計以3D列印製造的超音波探頭夾具,操作如何運用夾具協助固定超音波探頭,提升掃描的影像品質,讓探頭掃瞄出骨盆底肌收縮前後各自的影像精確變化;同時也分享未來如何運用這樣的創新設備,來比較健康婦女在不同的身體動態擺位下收縮骨盆底肌量化的差異。

此次的交流活動中,廣島大學師生對慈濟大學學生現有的研究內容很感興趣,他們回饋表示,目前現有的研究內容,都剛好符合臨床環境所遇到的問題,未來將積極規劃與慈濟大學合作學術研究。慈濟大學師生在交流當中,也感受到原來自己的研究內容,竟然可以走入國際與國外師生交流,也學習到「精進」的概念,機會是給準備好的人,在日常中踏實地做實驗累積實力,便可以與他人進行學術交流。交流過程中同學們有感而發,研究的目的不僅僅在於學位的完成進行實驗研究,而在於尋找自己所面對到的問題,分析問題,尋找解決問題的方法。假如現有的資源無法幫忙自己完成實驗回答問題,與他人合作的必要性就顯得非常重要。

慈濟大學與國際接軌,把握在地資源,積極與國際其它大學研究合作,解決臨床問題,讓物理治療專業和研究突破限制,邁向更多元的面向與國際化的觀點。

(撰文、攝影:張子明、林怡婷)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞